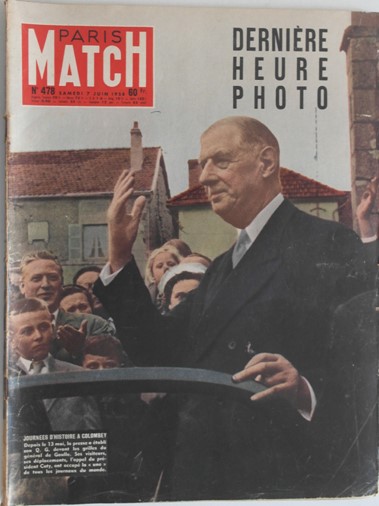

Une du n°478 de Paris Match (7 juin 1958)

Présentation

Une en quadrichromie de l’hebdomadaire Paris-Match en date du 7 juin 1958.

Contextualisation

La décennie 1958-1968 est riche en événements internationaux comme la crise des fusées de Cuba et nationaux à commencer par le contexte du retour du général de Gaulle (ici évoquée par une photographie prise à Colombey-les-Deux-Eglises). Cette décennie est marquée par de profondes mutations du système médiatique avec l’affirmation du rôle de l’audiovisuel de masse. Dans le même temps, au sein de la presse écrite, la presse quotidienne populaire décline tandis que s’affirme les hebdomadaires illustrés d’informations politiques et générales.

Analyse

A la fin des années 1930, le genre magazine fut renouvelé à l’initiative du groupe de presse Jean Prouvost par les lancements de Marie Claire, (magazine emprunté au journalisme américain), en mars 1937, et de Match, ancien magazine sportif, racheté en juillet 1938 à L’Intransigeant et transformé en magazine de grande actualité directement inspiré de Life (publié à New York pour la première en 1936). Ces deux magazines eurent un succès rapide : Match atteint ainsi un tirage de 1,4 million d’exemplaires en octobre 1939. Interrompu le 6 juin 1940 (no 102), Match cesse de paraître durant la Seconde Guerre mondiale. Héritier du Match d’avant-guerre, Paris-Match est relancé le 25 mars 1949. En 1958, année record de sa diffusion, il est tiré à 1,8 million d’exemplaires. Paris Match est le plus diffusé des hebdomadaires français. Aucun autre magazine ne voit la composition de son lectorat se rapprocher autant de celle de la population française dans son ensemble. Profitant de ce lectorat de masse, le magazine est couvert à 34% par la publicité. Son succès tient à l’utilisation de la quadrichromie aussi bien en couverture qu’à l’intérieur du journal pour près de la moitié des photographies publiées. Celles-ci sont l’autre clé du succès : En 1958-1959, 70,7 % de la surface rédactionnelle sont occupés par la photographie (ici le titre en gros en haut à droite insiste justement sur la spécificité du photoreportage : « dernière heure photo »).

A partir de 1960, les tirages ont fortement baissé en raison de la double concurrence des hebdomadaires spécialisés et surtout de la télévision qui devient mangeuse de temps, d’intérêt et, progressivement, de publicité, générant également des magazines dédiés.

Chaque semaine, une conférence de rédaction détermine le contenu de la couverture. Ce choix, éminemment stratégique, est fonction généralement de l’actualité : ici le retour du général de Gaulle au printemps 1958 (cf. légende minuscule en bas à gauche de la Une). Il va commander le succès ou la mévente du numéro : beaucoup d’acheteurs se décident au vu de la couverture. Elle doit être vite vue et lue ; son texte est concis, et elle comporte généralement une seule image. Image et texte sont complémentaires : ce qui se voit n’a pas besoin d’être dit. Ici la Une est personnifiée : depuis la création du magazine, De Gaulle arrive au 7ème rang des personnalités (derrière des personnalités de l’aristocratie et du spectacle) qui ont fait plusieurs fois la Une du magazine et le premier dans le domaine strictement politique (entre 1949 et 1976, la moitié des couvertures est occupée par les rubriques politique et société) ; sur la période 1955-59 il est en 3ème position et en 1ère sur la période 1965-69. Il ne s’agit pas d’un portrait posé. La photographie est prise à Colombey-les-deux-Eglises comme le confirme la légende : il s’agit de montrer de Gaulle sortant de sa retraite haut-marnaise.

Ressources complémentaires :

Bibliographie :

Jean-Pierre Bacot, « La naissance du photo-journalisme : le passage d’un modèle européen de magazine illustré à un modèle américain », Réseaux, n°151, mai 2008, pp.9-36.

Alain Chenu, « Les sentiers de la gloire : sociologie des couvertures de Paris-Match », Revue Française de Sociologie, vol. 49, 2008, n° 1.