Le corridor de Dantzig, symbole de la querelle frontalière germano-polonaise

Un reportage dans le couloir polonais

Source : Pathé Journal n°491, 5 avril 1939, https://www.youtube.com/watch?v=xTE6EzofbtI

Présentation

La montée des tensions en Europe à la fin des années 1930 peut être illustrée par cet extrait des actualités Pathé du 5 avril 1939, dont le ton inimitable ne manquera pas de susciter la curiosité et le sourire des élèves. Les journalistes français font ici le choix d’un reportage très favorable au point de vue polonais et remettent évidemment fortement en cause les revendications hitlériennes. Ces images d’archives permettent aux élèves de se replacer dans le contexte d’une région en pleine ébullition, se préparant à un affrontement qui semble désormais inévitable.

Contextualisation

Mars 1938 : annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie (Anschluss).

29-30 septembre 1938 : la conférence de Munich réunit l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie. Les accords finaux autorisent Hitler à occuper le territoire des Sudètes en Tchécoslovaquie.

15 mars 1939 : l’armée allemande envahit les provinces tchécoslovaques de Bohème et Moravie, qui deviennent un protectorat allemand. Ce dernier est annexé au Reich mais dirigé par un Protecteur du Reich, Konstantin von Neurath.

Analyse

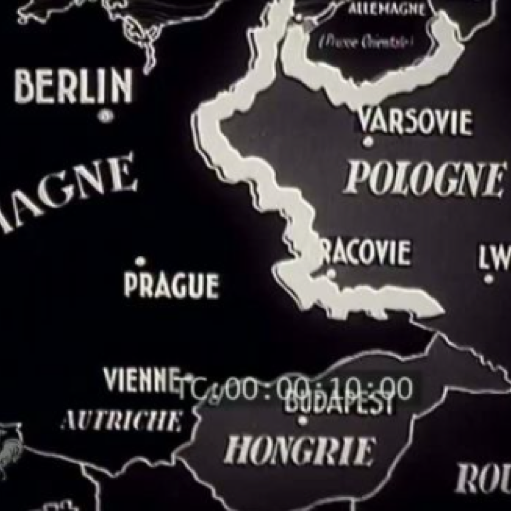

Après avoir rappelé le contexte menaçant qui entoure la Pologne à ses frontières occidentales depuis l’annexion de la Tchécoslovaquie par les Nazis quelque trois semaines plus tôt, le ton du reportage et la démonstration voulue par les journalistes ne laissent pas de place au doute : Dantzig est une place forte de l’identité polonaise et son rattachement à la Pologne ne souffre d’aucune contestation possible. Ainsi, la vidéo souligne que le Polonais est de loin la langue la plus parlée dans la région de Dantzig, tandis que la parole n’est pas donnée aux minorités allemandes de la région. On ne manquera pas d’ailleurs d’établir ici un lien entre la présentation du couloir polonais par le capitaine De Gaulle et sa mise en image par Pathé Journal, qui donne à voir aux élèves la coupure entre le territoire allemand et la Prusse orientale.

Ce sujet met également en lumière certains pans d’une stratégie de conquête hitlérienne particulièrement bien rodée au crépuscule des années 30. En effet, le reportage entend établir la fausseté des arguments déployés par la propagande nazie, faisant état d’humiliations imposées aux minorités allemandes de la région – lesquelles sont d’ailleurs à la manœuvre à Dantzig (drapeaux nazis, aigle de Prusse) – justifiant ainsi une intervention du Reich pour les protéger, dans une sorte de remake convenu de la crise des Sudètes. C’est ainsi qu’au printemps 1939, Hitler exige l’annexion de Dantzig et un droit d’accès extraterritorial à travers le couloir polonais jusqu’en Prusse orientale, revendication dont l’écho nous parvient à travers le rejet catégorique que lui oppose le gouvernement de Varsovie à la fin du sujet.

Ce reportage est en outre l’occasion pour le journaliste de démontrer aux Français la légitimité de l’engagement de leur pays aux côtés des Polonais. Les entretiens menés au fil de l’extrait donnent à voir des Polonais sûrs de leur bon droit et contestant formellement les revendications hitlériennes. Les cartes historiques présentées – pas toujours très convaincantes d’ailleurs – et les déclarations du maire polonais de Gdynia servent à démontrer que la Poméranie ne peut être qu’une province polonaise. Le journaliste ne manque pas de rappeler la continuité historique de l’amitié franco-polonaise, comme cette allusion aux campagnes de Pilsudski auxquelles participa le capitaine De Gaulle, tandis que le spectateur apprend que le port de Gdynia a été modernisé grâce au concours du savoir-faire français en la matière.

La fin du reportage, à la tonalité plus martiale, montre une armée polonaise prête à en découdre. Le journaliste souhaite rassurer l’opinion française en faisant le portrait de forces militaires et d’une industrie polonaise sur le pied de guerre (effectifs, chars, aviation, cavalerie, …). Si le spectateur contemporain informé des développements ultérieurs appréciera évidemment le caractère tragicomique d’une telle fanfaronnade, cette dernière souligne toutefois en creux deux éléments contextuels fondamentaux : d’une part, la conviction généralement partagée que la guerre se rapproche ; d’autre part, l’état d’inquiétude consécutif d’une opinion française qu’il faut sans doute rassurer sur la solidité de ses alliés dans l’Europe d’alors.

Ressources complémentaires :

Sitographie

« L’Allemagne et ses frontières en 8 cartes », L’Histoire, Cartothèque, 13 mars 2017.

En ligne : https://www.lhistoire.fr/carte/lallemagne-et-ses-frontières-en-8-cartes

Bibliographie

Daniel Beauvois, La Pologne des origines à nos jours, Paris, Seuil, 2010.

Christine de Gémeaux, « Les frontières allemandes : un problème continental », Questions internationales, mai-août, n° 79-80, 2016.

Wojciech Wrzesinski, « L’Allemagne et la Pologne, 1918-1944-2000 », Matériaux historiques de notre temps, n°61-62, La Contemporaine, 2001.