La Croix de Lorraine de Colombey

La Croix de Lorraine de Colombey

Présentation

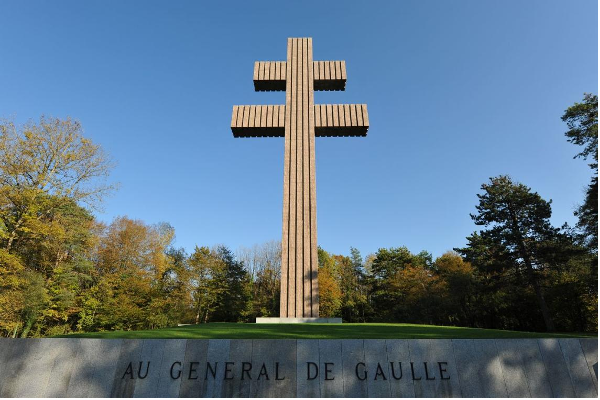

Les lieux gaulliens désignent généralement l’ensemble du patrimoine, en l’occurrence des monuments, ayant de près ou de loin une résonnance avec l’histoire du Général de Gaulle lors des différents moments de sa vie. On peut en distinguer 5 majeurs : l’hôtel particulier de la rue de Solférino, ancien siège du RPF, parti politique crée par De Gaulle en 1947, sa Maison Natale à Lille, le Mémorial de Colombey-les-Deux-Églises, l’Historial, situé aux Invalides et l’espace commémoratif de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le mémorial de Colombey, constitué d’une gigantesque Croix de Lorraine, surplombe le cimetière où est enterré le Général et est un parfait emblème de la profondeur symbolique du patrimoine, notamment au prisme de la figure de De Gaulle.

Contextualisation

Charles de Gaulle avait fait le choix d’être inhumé à Colombey, auprès de sa fille Anne, porteuse d’une trisomie 21 et décédée en 1948 à l’âge de 20 ans. Il exprime sa volonté d’une cérémonie simple et n’accepte comme présence officielle que l’armée, craignant une récupération politique de sa mort.

Après la mort de Charles de Gaulle, un comité est convoqué par Georges Pompidou pour faire le choix d’un monument à ériger à Colombey en sa mémoire. Une grande souscription nationale est lancée pour le financer et recueille plusieurs millions de dons à travers la France mais pas seulement, puisque des dons proviennent de 67 pays, ce qui permet de recueillir plus de cinq millions de francs.

Plusieurs projets sont en compétition, 12 au total. C’est le projet proposé par les architectes Marc Nebinger et Michel Mosser qui est finalement retenu : une gigantesque croix de Lorraine. On devrait ce choix à une phrase confiée par de Gaulle à un journaliste en 1954 : « Voyez cette colline. C’est la plus élevée. On y édifiera une Croix de Lorraine quand je serai mort ». D’après André Malraux, le Général, sceptique, aurait ajouté : « Personne n’y viendra, sauf les lapins pour y faire de la résistance… ». En béton revêtu de granit rose, elle ne mesure pas moins de 43,50 mètres de haut pour un poids colossal de plus de 950 tonnes. Pas moins de 350 personnes travaillent à sa réalisation afin que le monument soit terminé à temps pour son inauguration en 1972. La date précise n’est pas choisie au hasard puisqu’il est inauguré par le président français Georges Pompidou le 18 juin 1972 soit 32 ans après l’appel du général de Gaulle. Le monument, contrairement au scepticisme de de Gaulle en 1954 n’attire pas que des lapins : le site comptabilise plus de 400 000 visiteurs la première année et, encore de nos jours, environ 100 000 visiteurs s’y rendent chaque année.

Analyse

Le choix de la Croix de Lorraine comme monument répond évidemment à la volonté de commémorer le rôle primordial du général de Gaulle dans la Seconde Guerre mondiale. Le symbole de la croix de Lorraine est en effet choisi en juillet 1940 par le général de Gaulle, en concertation avec l’amiral Georges Thierry d’Argenlieu et le vice-amiral Émile Muselier pour symboliser la France Libre, basée à Londres et tentant par tous les moyens de résister face à l’oppresseur nazi. Le vice-amiral Muselier propose la croix de Lorraine d’où son père est originaire. La croix de Lorraine orne par ailleurs l’insigne du 507ème régiment de chars de combat, commandé par le colonel de Gaulle de 1937 à 1939. Au-delà du symbole gaullien, ce monument a aussi pour rôle de fédérer la nation autour de son histoire. Fils d’un professeur d’histoire qui le guide dans les siècles et dans la géographie, Charles de Gaulle est un enfant « amoureux de cartes et d’estampes », développant ainsi une « certaine idée de la France », d’après les mots employés par celui-ci dans le premier tome de ses Mémoires de guerre.

Le Général de Gaulle est un patriote fermement attaché à son pays, à ses origines et mettant d’ailleurs au cœur de sa politique le rayonnement de la France, l’indépendance et la souveraineté nationale qui passent particulièrement par le patrimoine en tant qu’emblèmes, symboles d’idées, d’époques ou de personnages. Le patrimoine est donc un élément qui est transmis à des publics variés et qui crée des ponts entre les générations. Ici, il s’agit de rendre toujours vifs la pensée et l’engagement gaulliens pour des hommes qui n’en sont plus forcément les contemporains.