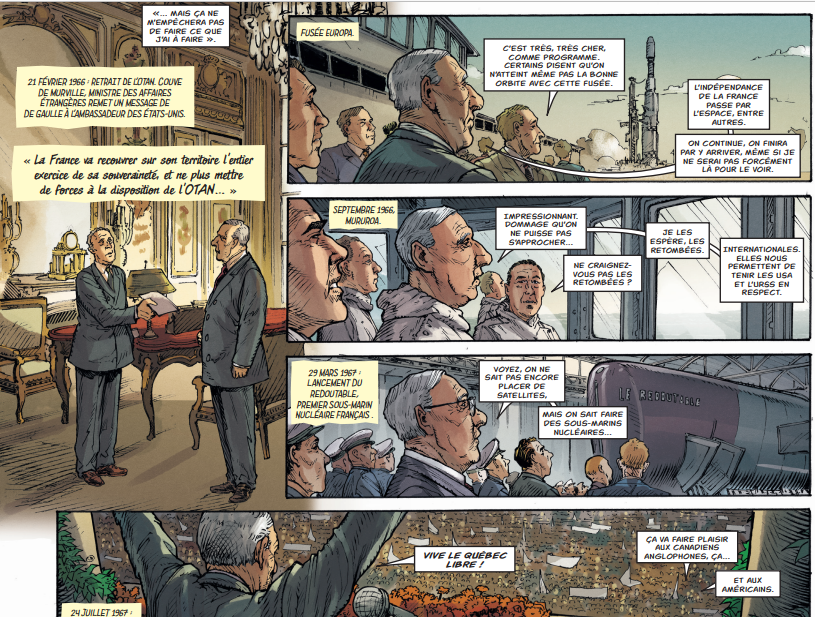

Vignettes extraites de la BD De Gaulle, tome 3

BD Mathieu Gabella, Christophe Regnault, Michael Malatini, Frédérique Neau-Dufour : « De Gaulle », T3/3, Glénat-Fayard, 2020, p.36

Présentation

Les bandes dessinées historiques sont devenues un outil fréquent dans les pratiques pédagogiques des enseignants. Le triptyque biographique de De Gaulle paru chez Glénat / Fayard, dans leur collection « Ils ont fait l’Histoire », ne fait pas exception. Il tient compte, dans un esprit nécessaire de vulgarisation, des apports historiographiques les plus récents. De plus, une historienne, Frédérique Neau-Dufour, a rédigé à la fin de chaque ouvrage à la fois des éclairages historiques et un « making of ».

Contextualisation

Ainsi, par quelques vignettes, on peut parfaitement démontrer par l’exemple cette volonté du général de Gaulle d’affirmer l’indépendance de la France et la construction d’une Défense nationale souveraine.

Analyse

La vignette n°2 évoque la conquête spatiale. Le général de Gaulle a saisi l’importance de ce domaine pour l’indépendance de la France alors que les Soviétiques et les Américains ont déjà commencé à se l’approprier sans autre concurrence. Mais un lanceur d’engins spatiaux est d’autant plus coûteux qu’il nécessite des technologies que la France ne maîtrise pas encore et seule. C’est pourquoi elle participe en 1963 à la création du projet Europa à travers la fondation du Centre européen pour la construction de lanceurs d’engins spatiaux, prédécesseur de l’Agence spatiale européenne. Toutefois la première version de la fusée est un demi-succès puisqu’elle ne parvient pas à atteindre l’altitude de l’orbite géostationnaire nécessaire au placement des satellites de télécommunication.

Les vignettes n°3 et 4 évoquent la maîtrise par la France de la dissuasion nucléaire. Même si dans les années 1950 la recherche n’est pas interrompue, il faut attendre la présidence gaullienne pour que la France devienne la quatrième puissance nucléaire mondiale après les Etats-Unis, l’URSS et le Royaume-Uni. La première explosion atomique française se déroule dans le Sahara le 13 février 1960 avec l’essai Gerboise bleue. Mais, en 1962, les Accords d’Evian nécessitent avec l’accession à l’indépendance de l’Algérie le transfert des essais sur un autre territoire. Le Centre d’expérimentation du Pacifique est opérationnel en 1966. Le 11 septembre 1967, à Mururoa, à bord de la frégate De Grasse, le président de la République déclenche le tir Beltégeuse. Il est notamment accompagné de Pierre Messmer, ministre des Armées, de Pierre Billotte, ministre des Outre-mer, et d’Alain Peyrefitte, ministre délégué chargé de la Recherche scientifique et des Questions atomiques et spatiales. Cela montre bien que la Défense nationale est globale. Enfin, le 29 mars 1967, à Cherbourg, en présence du général de Gaulle, le lancement du Redoutable, le premier sous-marin nucléaire français, peut être considéré comme une application pratique des essais scientifiques. La grandeur de la France passe aussi par la mise en valeur d’un savoir-faire français. D’un point de vue stratégique, les sous-marins nucléaires répondent aussi à un principe fondamental de la dissuasion déjà évoqué par le général de Gaulle lors de son allocution de 1959 : « Puisqu’on peut détruire la France éventuellement à partir de n’importe quel point du monde. Il faut que notre force soit faite pour agir où que ce soit sur la Terre. »

Ressources complémentaires :

- Raphaëlle Bacqué, Dix ans d’archives inédites de l’Elysée, Flammarion, 2020.

- https://envelopmer.blogspot.com/2016/02/le-general-de-gaulle-et-le-croiseur-de.html

- http://archives.ecpad.fr/histoire-des-essais-nucleaires-francais-du-desert-de-la-soif-a-lile-du-grand-secret-44/

- Vidéo. « 1967, le Redoutable entre en scène »: https://www.ina.fr/video/S622049_001