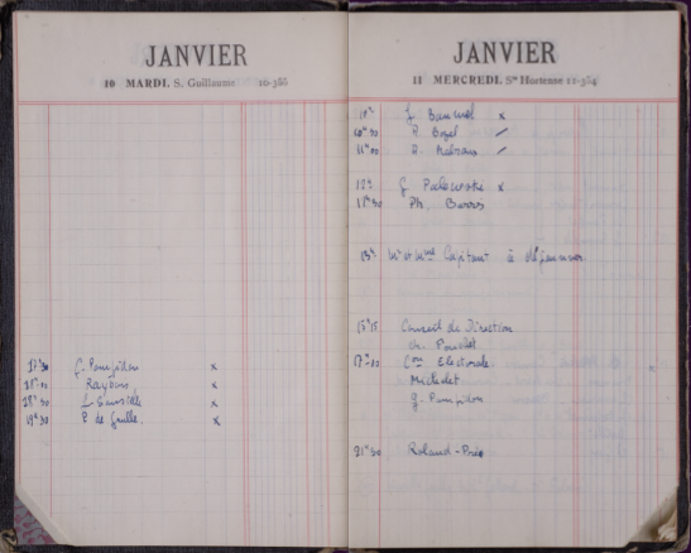

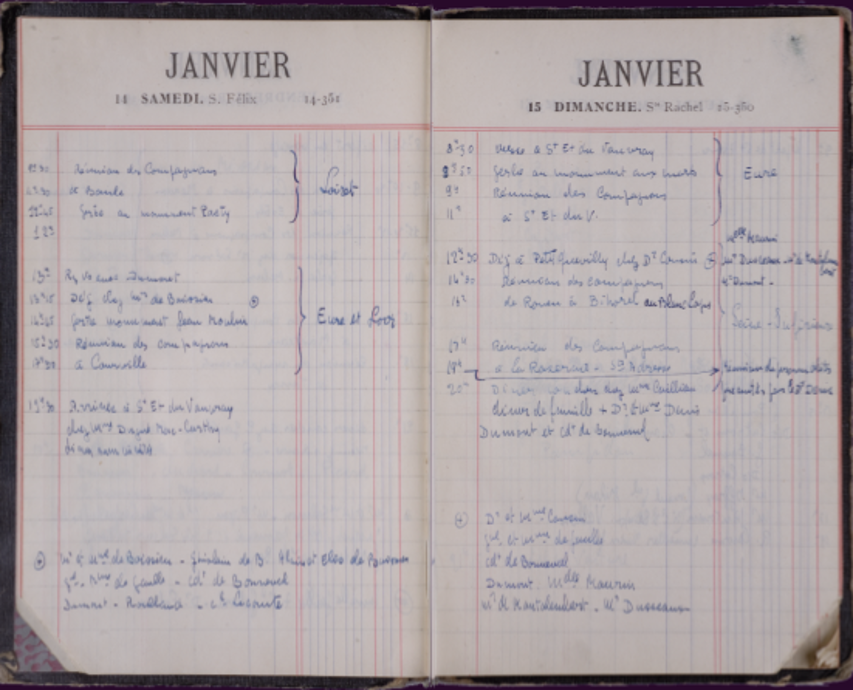

Agenda des 10, 11, 14 et 15 janvier 1950

Présentation

Ce document privé conservé dans les archives de la Fondation de Gaulle est une mine d’information pour qui veut retracer la vie quotidienne de Charles de Gaulle. En effet, l’agenda du Général est tenu de sa main (il est facile de reconnaître sa si particulière écriture) de manière très précise. Les pages présentées correspondent aux mardi 10, mercredi 11, samedi 14 et dimanche 15 janvier 1950 et démontrent l’activité intense du général de Gaulle.

Contextualisation

Le début d’année 1950 correspond à une période où le général de Gaulle n’est que le chef d’un parti politique de second rang. En effet, malgré la poussée électorale importante du RPF lors des élections municipales de 1947, cantonales de 1949 et au Conseil de la République en 1948 (58 sièges sur 320), les partis qui dominent l’espace politique français sont principalement le MRP (28% des sièges à l’Assemblée nationale), le PCF (29% des sièges) et la SFIO (16% des sièges). Pourtant l’activité du général semble intense alors que la prochaine échéance électorale n’est prévue que pour juin 1951.

eAnalyse

Alors que l’année 1950 est au cœur de la période parfois dite de la « traversée du désert » du général de Gaulle, l’analyse de son agenda (tenu au 5 rue de Solférino) démontre tout au contraire l’intense activité de l’homme public et privé qu’est le général en cette période de janvier 1950 qui constitue un véritable creux dans la vie politique française (tout du moins au point de vue du calendrier électoral puisque les dernières élections, les cantonales, se sont déroulées en mars 1949, les législatives sont prévues pour juin 1951 et les cantonales partielles pour octobre 1951). Quant au gouvernement, qui s’appelle le deuxième gouvernement Bidault, il est en place depuis le 28 octobre 1949 et s’appuie sur une majorité bricolée et relativement complexe puisque le gouvernement de trente-quatre membres regroupe des MRP (12), des SIO (9), des PRS (6), des CNI (3), des UDSR (2), un RI, un PPUS. Il semble peu probable qu’il dure autant que le gouvernement Qeuille qui s’installa du 11 septembre 1948 au 5 octobre 1949, soit un an et vingt-quatre jours. Donc même si le calendrier électoral semble éloigné, l’instabilité ministérielle presque constante laisse l’opportunité aux opposants d’avoir une visibilité publique assez importante.

En tout cas, l’agenda de ces quatre jours, parmi tant d’autres, démontre l’activité importante du général de Gaulle, chef du RPF. Bien évidemment, les activités directement liées à la structure partidaire occupent une place importante dans l’agenda comme le montre les rendez-vous avec des cadres du parti. Le 11 janvier par exemple, il reçoit tour à tour Jacques Baumel (un des membres éminents du parti, ancien parlementaire UDSR) à 10h, Alain Bozel (chargé de gérer les fonds du RPF) à 10h30, André Malraux (l’organisateur de la propagande) à 11h, Gaston Palewski (membre éminent du conseil de direction) à 12h, avant de recevoir le journaliste Philippe Barrès à 12h30 (qui est aussi le premier biographe de De Gaulle en 1941 lors de son exil new-yorkais après s’être mis au service de la France libre en juin 1940), de déjeuner avec René Capitant (membre très actif du RPF, ancien résistant des réseaux Combat puis Alliance à Alger) et son épouse ; puis dans l’après-midi, le général reçoit Christian Fouchet (secrétaire administratif du RPF) avant 17h, Edmond Michelet (le fondateur du MRPI qui regroupe les exclus du MRP pour double appartenance avec le RPF en 1947), puis Georges Pompidou (chef officieux du cabinet du général au RPF) qu’il a déjà rencontré la veille approximativement au même horaire, c’est-à-dire vers 17h30. En soirée, à 21h30, de Gaulle reçoit Roland Pré. De ces rendez-vous de ce jour-là, presque exclusivement avec des membres éminents du RPF, Bozel (septembre 1941 à Londres), Palewski (août 1940 à Gibraltar), Baumel (octobre 1940 pour la résistance intérieure), Michelet (juillet 1941 en résistance intérieure), Fouchet (19 juin 1940 à Londres), Pré (mars 1943 en résistance intérieure) et Capitant (résistance intérieure) sont donc des Français Libres qui ont rejoint de Gaulle de longue date. Cet élément confirme bien que le but du RPF « était sans équivoque : ramener l’ancien président du GPRF au pouvoir afin de mener à bien le redressement de la France. À cette fin, l’homme du 18 juin réunit autour de lui nombre de ses compagnons de l’épopée de la France libre ainsi que des résistants notoires de l’intérieur. » L’après-midi de ce 11 janvier, sont prévues des réunions directement liées au parti en lui-même avec d’abord à 15h15 la réunion du conseil de direction puis à 17h la réunion de la commission électorale qui doit préparer les cantonales et les législatives de 1949 (pourtant bien lointaine).

Par ailleurs, les déplacements en province – comme ceux prévus le samedi 14 dans le Loiret et en Eure-et-Loir et le dimanche 15 dans l’Eure et en Seine-Maritime – si ils contribuent à mesurer et à assurer la popularité du général de Gaulle en sa qualité de premier résistant de France et chef de file des Compagnons de la Libération – comme le souligne la réunion prévue avec les Compagnons de Seine-Inférieure – servent également à diffuser le cœur du message politique porté par le RPF et à ainsi faire progresser le mouvement politique gaulliste dans le paysage politique national. Comme le montre ce court mais intense déplacement, le général de Gaulle ne ménage pas sa peine pour que le RPF s’installe dans les esprits des électeurs comme une solution de recours politique possible face au capharnaüm qu’est la Quatrième République. Les visites, discours nombreux qu’il y effectue, bains de foule qui les accompagnent, etc. démontrent tout à fait que l’homme du 18 Juin ne traverse pas là une période d’effacement public, politique et médiatique que sous-entend l’expression de « traversée du désert ». Les voyages, à vocation publique du général s’arrête à la fin de l’année 1953, signe qu’effectivement les élections municipales de 1953 constituent le point de départ de la traversée du désert ; néanmoins, cet indicateur des déplacements officiels du général de Gaulle et de ses prises de paroles publiques tendent à contredire cette vision qui consisterait à penser que la traversée du désert soit « une période de six années. » En effet, dès 1956, le général de Gaulle reprend une activité publique… certes modeste mais néanmoins réelle. D’abord à Cerdon en Bugey le 24 juin 1956 puis, par exemple aux Antilles et en Polynésie française entre le 8 août et le 18 septembre. Par ailleurs, les interventions publiques du général de Gaulle au sujet de la politique intérieure se poursuivent par le biais notamment de conférences de presse (12 novembre 1953, 7 avril 1954, 30 juin 1955, etc.)

Enfin, cet extrait d’agenda démontre aussi l’importance du cercle familial et le chevauchement des activités publiques et privées de Charles de Gaulle. Ainsi après avoir reçu le secrétaire général du RPF Jacques Soustelle le 10 janvier à 18h30, Charles de Gaulle prévoit de recevoir son fils Philippe. Pendant son déplacement durant le week-end des 14 et 15 janvier, il prévoit des rencontres, déjeuner ou dîner avec certains membres de sa famille proche comme sa fille Élisabeth et son gendre (et ancien membre du cabinet militaire du général à Londres) Alain de Boissieu le samedi et peut-être sa belle-fille Henriette de Montalembert (épouse de l’amiral Philippe de Gaulle) le dimanche.

Ressources complémentaires :

Bibliographie

Alain de Boissieu, Pour servir le Général, Paris, Plon, 1982.

Agnès Callu (dir.), Archives du général de Gaulle (1940-1958), Paris, Centre historique des archives nationales, 2003.

Christian Fouchet, Mémoires d’hier et de demain. 1, Au service du général de Gaulle, Paris, Plon, 1971.

Bernard Lachaise, « L’entourage de Charles de Gaulle président du GPRF à Paris (25 août 1944-21 janvier 1946) », Histoire@Politique, vol. 8, n° 2, 2009.

Gaston Palewski, Mémoires d’action (1924-1974), Paris, Plon, 1988.

Gilbert Pilleul, « L’entourage » et de Gaulle, Paris, Plon, 1979.

Frédéric Turpin, « Georges Pompidou et le Rassemblement du peuple français », Un politique : Georges Pompidou, Paris, Presses Universitaires de France, « Politique d’aujourd’hui », 2001, pp. 29-42.