De Gaulle et Adenauer à Reims, le 8 juillet 1962

De Gaulle et Adenauer à Reims, le 8 juillet 1962

Source : © Egon Steiner – Droits réservés – Téléchargement

Présentation

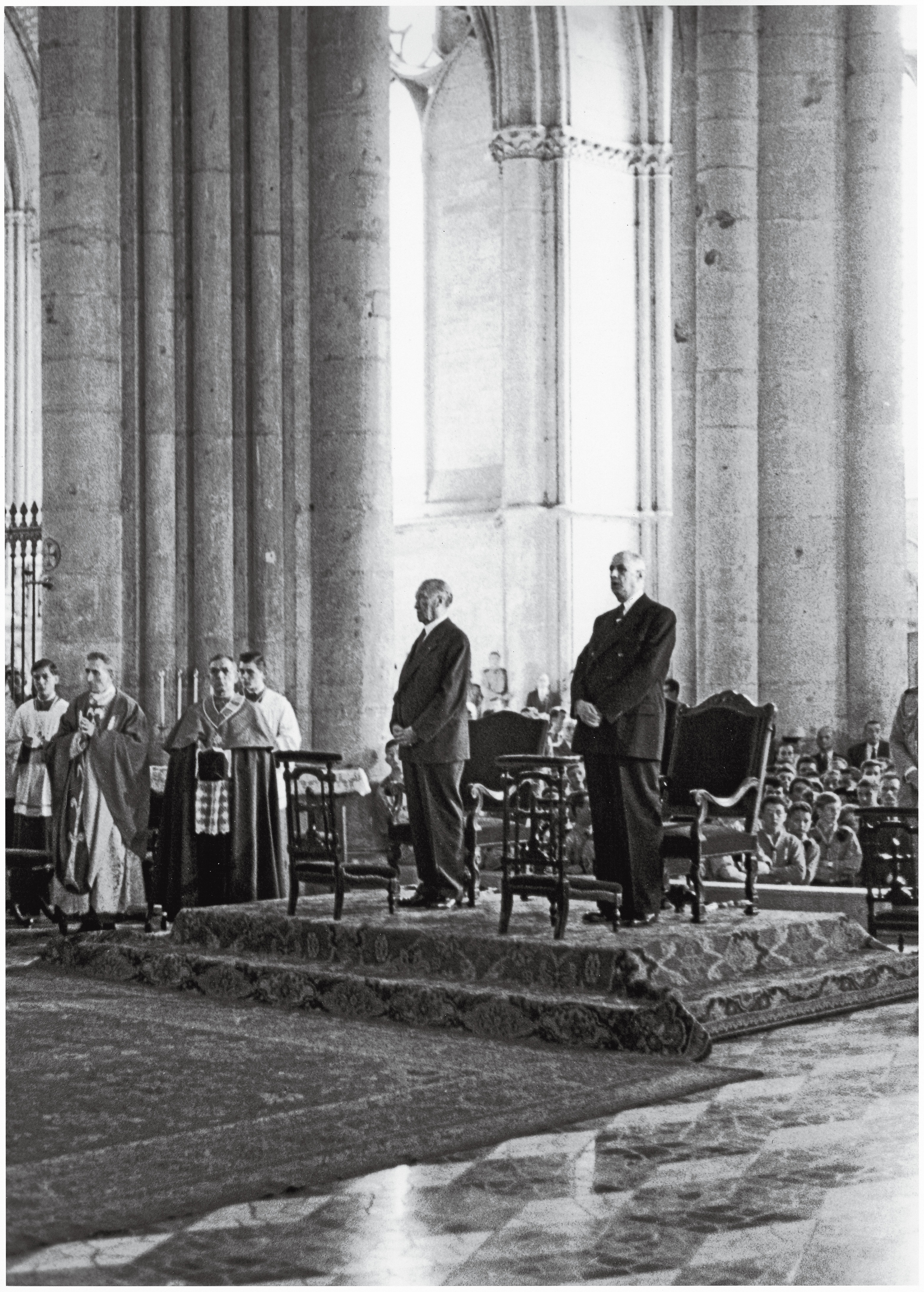

Cette photographie en noir et blanc en format portrait prise dans le chœur de la cathédrale de Reims le 8 juillet 1962, probablement par Egon Steiner, un des photographes officiels présents ce jour-là et dont les archives nationales allemandes possèdent d’autres clichés pris du même angle, met en scène le chancelier Konrad Adenauer, à gauche, et le président de la République française Charles de Gaulle, à droite, assistant à un Te Deum en la cathédrale Notre-Dame de Reims.

Contextualisation

Cette très célèbre photographie a été prise le dimanche 8 juillet 1962 quand le chancelier allemand Konrad Adenauer et le président de la République française Charles de Gaulle assistent côte à côte, dans le chœur de la cathédrale Notre-Dame de Reims, à une messe célébrée par l’évêque auxiliaire, Mgr Béjot, au cours de laquelle est chanté un Te Deum. Cette messe clôt pratiquement la visite officielle du chancelier en France qui se déroule du 2 au 8 juillet 1962 et constitue une étape essentielle avec la visite du général de Gaulle en République fédérale d’Allemagne du 4 au 9 septembre 1962 qui aboutit à la signature du traité d’amitié franco-allemand, dit traité de l’Élysée, le 22 janvier 1963.

Analyse

Cette photographie est intéressante à plus d’un titre. D’abord pour le lieu ; ensuite, pour les hommes et enfin pour le symbole.

D’abord, le lieu. Reims. Quand Alain Peyrefitte, alors secrétaire d’État à l’information, demande au général de Gaulle le 27 juin 1962 quel sera le moment fort de la visite officielle du chancelier allemand Konrad Adenauer entre les 2 et 8 juillet suivant, le président de la République répond : « Ce sera Reims, évidemment, le dernier jour. Reims, la ville martyre de la Première Guerre, et qui a reçu la reddition de l’armée allemande à la fin de la Seconde. (…) La cathédrale, qui a été presque complètement détruite par les Allemands ; cette cathédrale où étaient sacrés nos rois, où Jeanne d’Arc est venue pour couronner le pauvre Charles VII. Ces lieux où Clovis a été baptisé, où l’on peut dire que la France aussi a été baptisé. » De plus, Jean-François Boulanger explique que « récit littéraire et synthétique, les Mémoires d’espoir peuvent aussi nous aider à comprendre la symbolique profonde du choix de Reims. Car de Gaulle ne relate pas de la même façon l’ensemble de ses rencontres avec Adenauer. La rencontre de 1958 à Colombey et celle de Reims en 1962 y apparaissent comme les moments forts d’une relation qui n’est pas seulement celle qui s’instaure entre deux nations, mais aussi celle qui se noue entre deux hommes. »

Car ensuite viennent les hommes. Car ces deux hommes ont beaucoup en commun. Tous deux résistèrent face au nazisme et ses supplétifs ; de Gaulle en organisant depuis Londres la France libre, Adenauer dès 1933 en affichant son hostilité face au nazisme ce qui lui valut plusieurs séjours en prison entre 1933 et 1944. Tous deux naissent et grandissent dans de ferventes familles catholiques ce qui participe à leur formation d’hommes et fait d’eux des chrétiens pratiquants. Cet élément forge alors une culture commune qui transparaît lors de leur passage dans la cathédrale de Reims. Adenauer inscrit son action politique dans le courant de la démocratie chrétienne (CDU) et le gaullisme est en quelque sorte une forme de démocratie chrétienne même si dans le paysage politique français de l’après-guerre ce statut de parti démocrate-chrétien appartient au MRP de Georges Bidault qui souhaite rassembler les résistants démocrates-chrétiens qui veulent dépasser le clivage gauche-droite et celui de la fidélité au général de Gaulle.

Enfin, parce qu’elle est le symbole de la réconciliation franco-allemande, ce puissant moteur de la construction européenne. Selon Georges-Henri Soutou, si les historiens préfèrent évoquer le moteur franco-allemand, « les médias lui préfèrent cependant l’image du « couple », dont la stylisation a sans doute atteint son sommet en 1962, avec Charles de Gaulle et Konrad Adenauer debout dans la cathédrale de Reims, ou en 1988 quand François Mitterrand et Helmuth Kohl se sont tenus par la main à Verdun. » Cette réconciliation s’explique par une volonté réelle de rapprochement mais aussi pour des raisons de politiques intérieures – et notamment pour la France, la question du moyen permettant de retrouver le rang perdu dans le concert des nations. Après l’échec du plan Fouchet en avril 1962 (voir document 1), Français et Allemands ont besoin de donner un nouvel élan à leurs relations, en se centrant sur elles, avant de les élargir afin de mener à bien la construction européenne. Pourtant entre Français et Allemands, et au sein même de chacune de ces communautés nationales émergent de fortes tensions entre les partisans du fédéralisme européen et les partisan d’un unionisme européen.

Ressources complémentaires :

Bibliographie

Élie Barnavi, Saul Friedländer (dir), La Politique étrangère du général de Gaulle, Paris, Presses Universitaires de France, 1985.

Charles Bloch, « De Gaulle et l’Allemagne », in La Politique étrangère du général de Gaulle, Paris, Presses Universitaires de France, 1985.

Jean-François Boulanger, « La réconciliation scellée à Reims. De Gaulle-Adenauer, 1962 », Reims 14-18. De la guerre à la paix, Strasbourg, La Nuée Bleue, 2013, pp.194-199.

Alfred Grosser, « La politique européenne du général de Gaulle », Espoir, n° 62, 1988.

Pierre Maillard, De Gaulle et l’Allemagne. Le rêve inachevé, Paris, Plon, 1990.

Daniel Pellus, Reims 1900-2000, Reims, Fradet, 2001.

Georges-Henri Soutou, « L’émergence du couple franco-allemand : un mariage de raison », Politique étrangère, vol. hiver, n° 4, 2012, pp. 727-738.

Sitographie

Office de Tourisme du Grand Reims, « 8 juillet 1962 : une journée particulière »