Du petit Lillois de Paris au grand Charles

Place dans les programmes

Programmes de lycée :

- Première Générale – Thème 3 : « La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial » dans le cadre des chapitres « La mise en œuvre du projet républicain », « Permanences et mutations de la société française jusqu’en 1914 » et « Métropole et colonies » (BO spécial n°1 du 22 janvier 2019).

- Première Technologique – Thème 3 : « La Troisième République : un régime, un empire colonial » notamment dans le cadre des notions de République, Laïcité, Société coloniale (BO spécial n°1 du 22 janvier 2019).

Objectifs pédagogiques

Observer la jeunesse de l’homme permet de mieux comprendre un certain nombre de ses références mais aussi certains traits de sa personnalité. « Pour singulier qu’il soit, le général de Gaulle appartient à une lignée, à un milieu, à une époque ». Cette affirmation de Jean Lacouture (De Gaulle, Paris, Le Seuil, 1985) doit servir de guide pour la séance menée afin de comprendre comment les acteurs de l’histoire sont avant tout le fruit d’une époque, d’un milieu.

Introduction

Charles de Gaulle naît en 1890 à Lille dans une famille catholique et conservatrice. Il grandit dans la France de la Belle Epoque marquée par l’enracinement républicain, le souvenir de la défaite de 1870 et la montée des périls en Europe.

Problématique

« Avec l’âge c’est toujours l’enfance qui prédomine » affirme Charles de Gaulle. L’ensemble documentaire a une double ambition : d’une part, décrire l’enfance du Général, son cadre familial et scolaire pour appréhender le milieu dans lequel il a grandi et d’autre part, réaliser une approche critique du mythe gaullien.

Démarche pédagogique

L’extrait des Mémoires de guerre (document 1) permet de resituer de Gaulle dans son enfance, de percevoir sa famille mais aussi de travailler sur l’époque dans laquelle il grandit : la France de la Belle Epoque marquée par la modernité mais également les conflits politiques internes (question religieuse ou affaire Dreyfus) et externes (allusion à Fachoda).

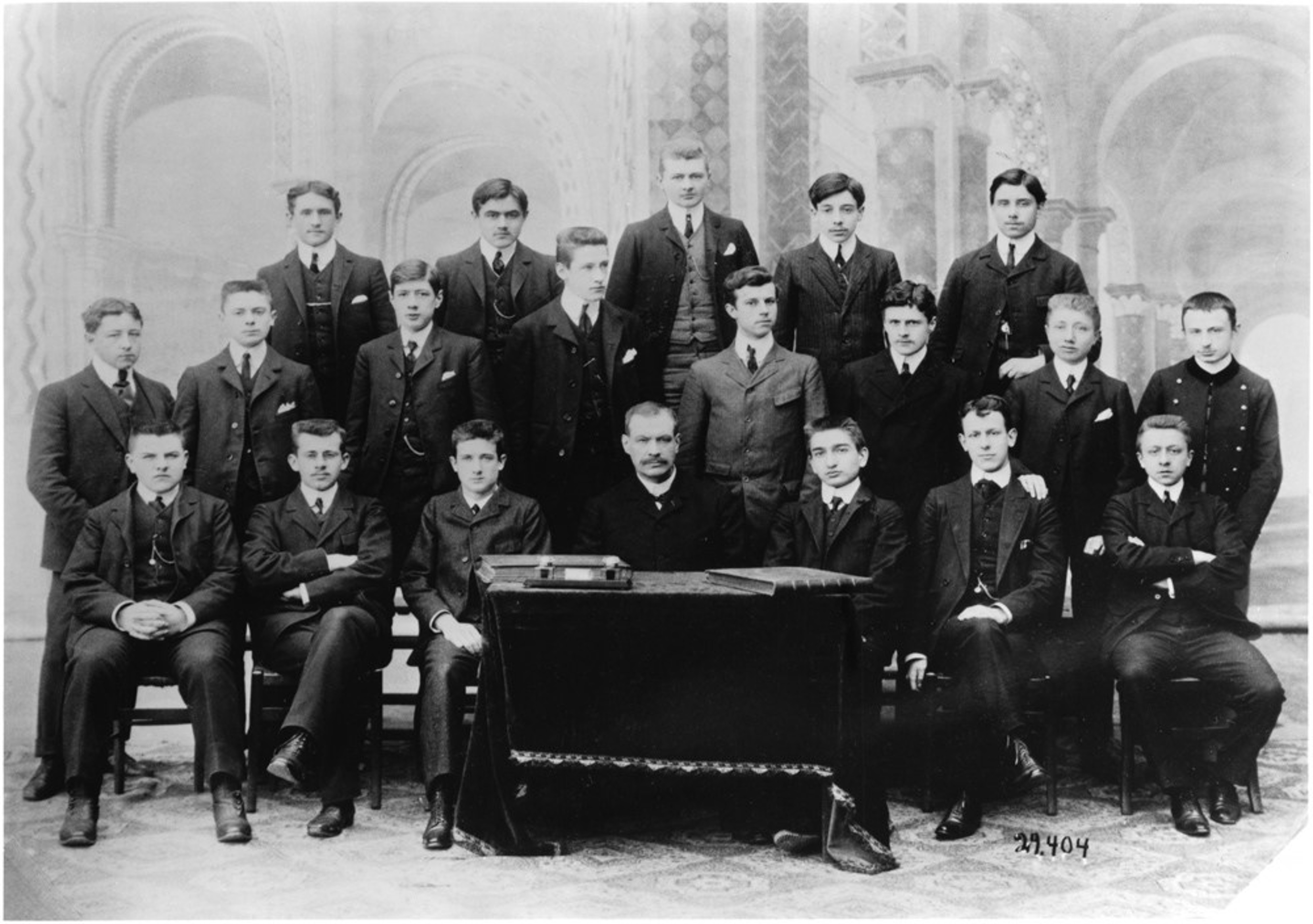

L’extrait témoigne aussi d’un temps où l’éducation repose essentiellement sur l’héritage culturel familial. Le caractère patriotique et conservateur de la famille de Gaulle apparaît clairement dans le document. La photographie de la classe de rhétorique (document 2) montre Charles de Gaulle au sein de son parcours scolaire. La famille fait le choix de l’enseignement catholique en plein conflit entre la République et les congrégations. On y voit Charles de Gaulle parmi un ensemble d’autres élèves dont l’apparence sérieuse, voire sévère est similaire. Rien d’exceptionnel ne distingue Charles des autres élèves de sa classe, pas même ses résultats.

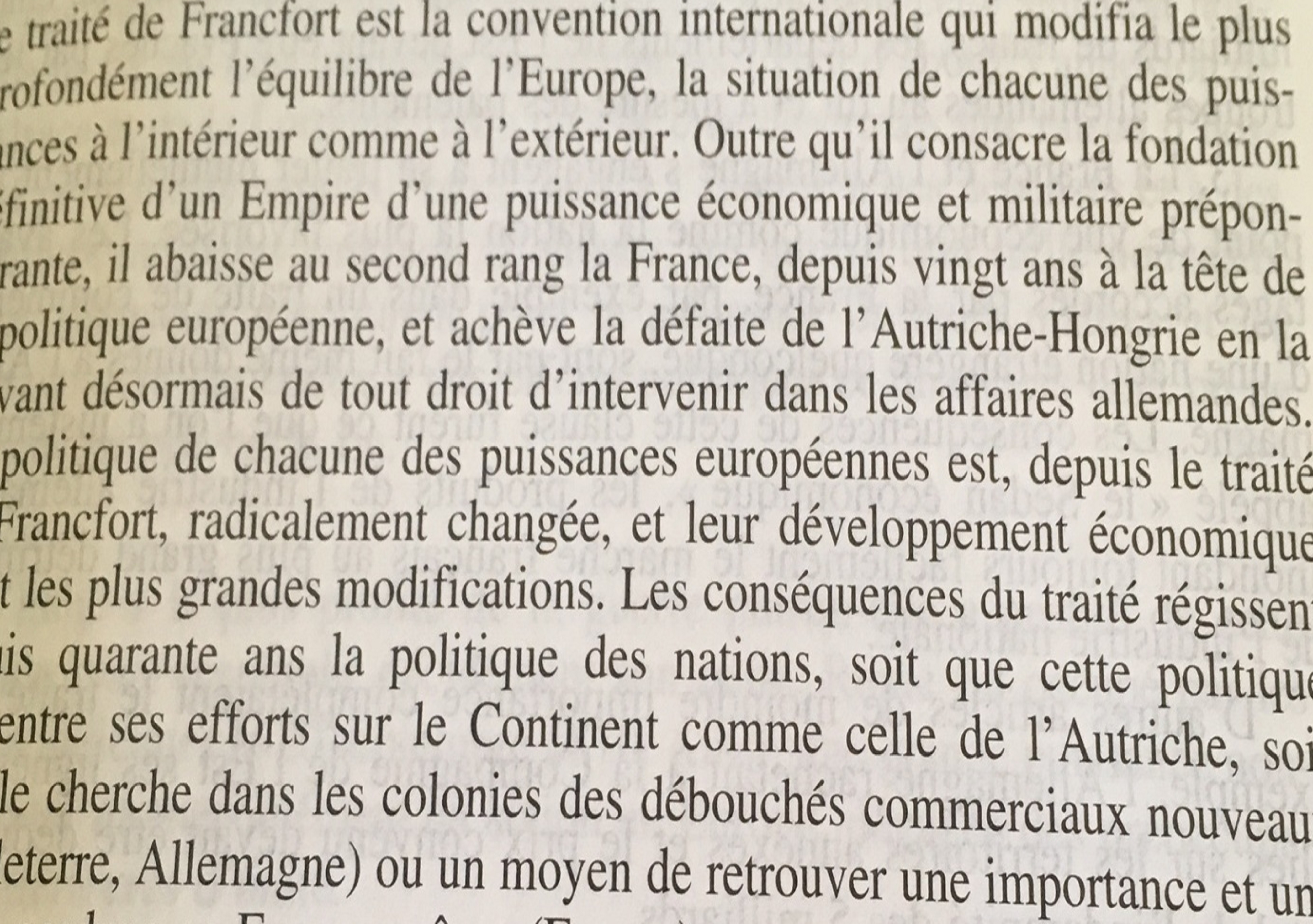

L’analyse critique des souvenirs de la sœur aînée de Charles de Gaulle (document 3) contrebalance l’idée d’un destin singulier en analysant la personnalité et les goûts du jeune Charles. Ce récit offre également à voir le cadre familial confortable. L’analyse de la composition d’histoire de l’étudiant se préparant à Saint-Cyr (document 4) permet de revenir sur l’environnement politique dans lequel grandit la génération de Charles de Gaulle : celui d’une France marquée par la défaite de Sedan et la montée des périls en Europe. De Gaulle réussit l’année suivante le concours, il obtient la 119ème place sur les 221 proposées.

Le dessin de Gobbio (document 5) permet d’interroger les élèves sur les lieux de mémoire liés à Charles de Gaulle mais aussi l’image construite autour du personnage. Le personnage de Charles de Gaulle est étudié spécifiquement dans le cadre d’un sujet d’étude de la classe de Première STI2D au sein du thème d’histoire consacré à « La Vème République en France, évolution d’un régime politique. » Si le cours présente les institutions et les principales évolutions du régime politique de 1958 à nos jours, l’étude se concentre sur Charles de Gaulle, une vie d’engagements. « Du théoricien militaire à l’homme du 18 juin et au Président de la République, on analyse comment de Gaulle a forgé ses convictions et les a traduites en actes » indiquent les documents d’accompagnement du programme.

La séquence peut débuter par une étude sur la jeunesse de Charles de Gaulle. Il s’agit de placer les élèves dans une démarche d’enquête et de leur faire comprendre comment les documents peuvent livrer des informations sur un individu. Les élèves travaillent de manière autonome et collaborative. Regroupés par quatre ou cinq, chaque élève étudie un document de l’ensemble documentaire.

L’élève doit se placer dans une démarche de recherche et comprendre quelles informations apporte le document étudié. Pour mener à bien l’exercice, il est important d’identifier le document, d’y prélever certains renseignements et d’éclaircir certaines références mais également d’adopter une distance critique. Il peut être utile d’avoir accès à un poste informatique pour permettre aux élèves de mieux comprendre un certain nombre d’éléments.

Dans un deuxième temps, les élèves de chaque groupe croisent leurs informations afin d’avoir non seulement une vision plus nuancée mais également plus précise de Charles de Gaulle. Ils élaborent alors une synthèse écrite de leur recherche présentant la jeunesse de De Gaulle. Un élève présente à l’oral le fruit du travail de groupe. Le professeur invite le reste de la classe à réagir et compléter les propos de l’élève interrogé dans une démarche de critique constructive.

Lors de la reprise, l’enseignant veille à resituer le personnage dans son milieu et son époque pour aider à la prise de conscience des élèves de l’élaboration d’un mythe de Gaulle dans la mémoire. Etudier les éléments se rapportant à la jeunesse de Charles de Gaulle permet de réaliser une approche critique de l’édification du mythe gaullien. Loin des événements marquants de l’histoire de France, comme l’appel du 18 juin ou la fondation de la Ve République, la jeunesse de Charles de Gaulle permet d’appréhender l’homme comme un personnage ancré dans son époque, représentatif d’une génération sans caractère véritablement exceptionnel. La séance appelle donc à une réflexion finale sur la mythologisation de De Gaulle, à l’image « épinalisée » de Charles de Gaulle.

Ressources complémentaires :

Bibliographie

Fondation Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, la jeunesse et la guerre 1890-1920, Paris, Plon, 2001. Sudhir Hazareesingh, Le mythe gaullien, collection la suite des temps, Paris, Gallimard, 2010. Mona Ouzouf, L’Ecole, l’Eglise et la République (1871-1914), Paris, Seuil, 2007. Aymeric Spriet (dir) Charles de Gaulle, 22 novembre 1890 : une naissance à Lille, Fondation Charles de Gaulle, 2011.Gabella, Regnault, Malatini, Neau-Dufour, De Gaulle, Tome 1, Paris, Editions Glénat, 2020.