Les médias dans la pratique du pouvoir gaulliste

Place dans les programmes

Programmes de collège :

- Troisième – Thème 3 : « Françaises et Français dans une République repensée »

(BO spécial n°11 du 26 novembre 2015)

Programme de lycée :

Programmes de Première :

- Première Générale – spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques – Thème 4 : « S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication », Axe 1 : « Les grandes révolutions techniques de l’information »

(BO spécial n°1 du 22 janvier 2019)

Programmes de Terminale :

- Terminale Générale : la France (1945-1969).

- Terminale Technologique – Thème 3 : « La France de 1945 à nos jours : une démocratie » ; Question obligatoire : « La France depuis 1945 : politique et société ».

(BO spécial n°8 du 25 juillet 2019 et BO spécial n°1 du 6 février 2020)

Objectifs pédagogiques

En 1958 et 1962, la Ve République du général de Gaulle instaure des institutions et des pratiques démocratiques renouvelées, qui se stabilisent. La rupture de 1958 et la mise en place du régime politique dans lequel nous vivons se font en deux temps, en 1958 et en 1962. Il s’agit de mettre fin à l’instabilité gouvernementale caractéristique de la IVe République en asseyant l’autorité du chef de l’État. La crise algérienne amène le retour au pouvoir de Charles de Gaulle, qui tente d’unir toutes les forces politiques derrière lui, à l’exception du parti communiste. Cette union ne dure pas ; la décision de passer à l’élection au suffrage universel direct du président de la République en 1962 est née du constat fait par le général de Gaulle de la renaissance des divisions au lendemain du règlement de la crise algérienne. Cette réforme fondamentale, approuvée par référendum, est réalisée contre la volonté de tous les grands partis, hormis le parti gaulliste. L’élection du Général en 1965 ne se fait d’ailleurs qu’au second tour, et son désaveu lors du référendum de 1969, consécutif aux événements de 1968, entraîne son départ.

Le général De Gaulle, président de 1958 à 1969, a eu de nombreux contacts avec les Français notamment grâce à ses apparitions régulières à la télévision ou aux voyages en province; ce qui a eu un impact important sur l’opinion publique. On a pu mesurer sa popularité lors des nombreux référendums que De Gaulle a organisés. Le fait de vouloir créer un lien privilégié avec les Français lui a apporté de nombreuses critiques ou oppositions.

Les connaissances visées :

- La démocratie française évolue et que les institutions changent. La République n’est pas un objet figé. Le programme précise que « l’histoire permet ainsi de contextualiser l’étude des institutions républicaines, des principes et des pratiques politiques, réalisée aussi dans le cadre de l’EMC »

- La République est toujours confrontée à de nouveaux défis qui nécessitent des évolutions

- Les acteurs de ces évolutions sont à la fois des individus (la figure de Charles de Gaulle est ainsi fondamentale dans les deux périodes décisives d’évolution de la République) et des acteurs collectifs (une partie mobilisée de la jeunesse en 1968, les mouvements féministes par la suite). Le rôle civique de l’enseignement de l’histoire prend tout son sens ici. Les élèves comprennent que chaque citoyen a un rôle à jouer, par son vote et son engagement, pour faire vivre la démocratie française et les valeurs républicaines.

Compétences :

L’élève aborde les fondements historiques de la démocratie et de la République française en classe de 4e. Le programme invite explicitement à traiter ce thème en lien avec l’EMC. En effet « Les principes d’un État démocratique et leurs traductions dans les régimes politiques démocratiques (ex : les institutions de la Ve République) », ainsi que « l’exercice de la citoyenneté dans une démocratie (conquête progressive, droits et devoirs des citoyens, rôle du vote, évolution des droits des femmes dans l’histoire et dans le monde…) » sont des connaissances et capacités visées en EMC au cycle 4.

Compétences visées :

La formation de la personne et du citoyen

- Connaître, comprendre et analyser les principes, les valeurs et les symboles de la République française et des sociétés démocratiques.

- Apprécier la fiabilité des informations recueillies en croisant différentes sources.

Les représentations du monde et de l’activité humaine

- Mobiliser des connaissances pour analyser et comprendre des documents, des textes ou œuvres témoignant des principales organisations humaines du passé ou du présent.

- Exercer son regard critique sur divers œuvres et documents.

- Analyser et interpréter des œuvres et formuler sur elles un jugement personnel argumenté.

- Utiliser les médias et l’information de manière responsable et raisonnée.

Introduction

Charles de Gaulle a démissionné de son poste de chef de gouvernement en 1946, le régime de la IVème République ne lui convenant pas. En effet, cette dernière se caractérise par l’importance des pouvoirs accordés au Parlement et aux partis politiques. Il a dû ensuite attendre douze ans pour que les événements en Algérie lui en donnent la possibilité. Il a voulu ainsi créer un lien personnel et privilégié avec les Français. Il a eu ainsi recours à plusieurs reprises au référendum (adoption de la Vème République en 1958, autodétermination de l’Algérie en 1961, élection du président au suffrage universel direct en 1962 puis réforme des régions et du Sénat en 1969). Ce qui réduit le rôle du Parlement contrairement aux deux précédentes républiques.

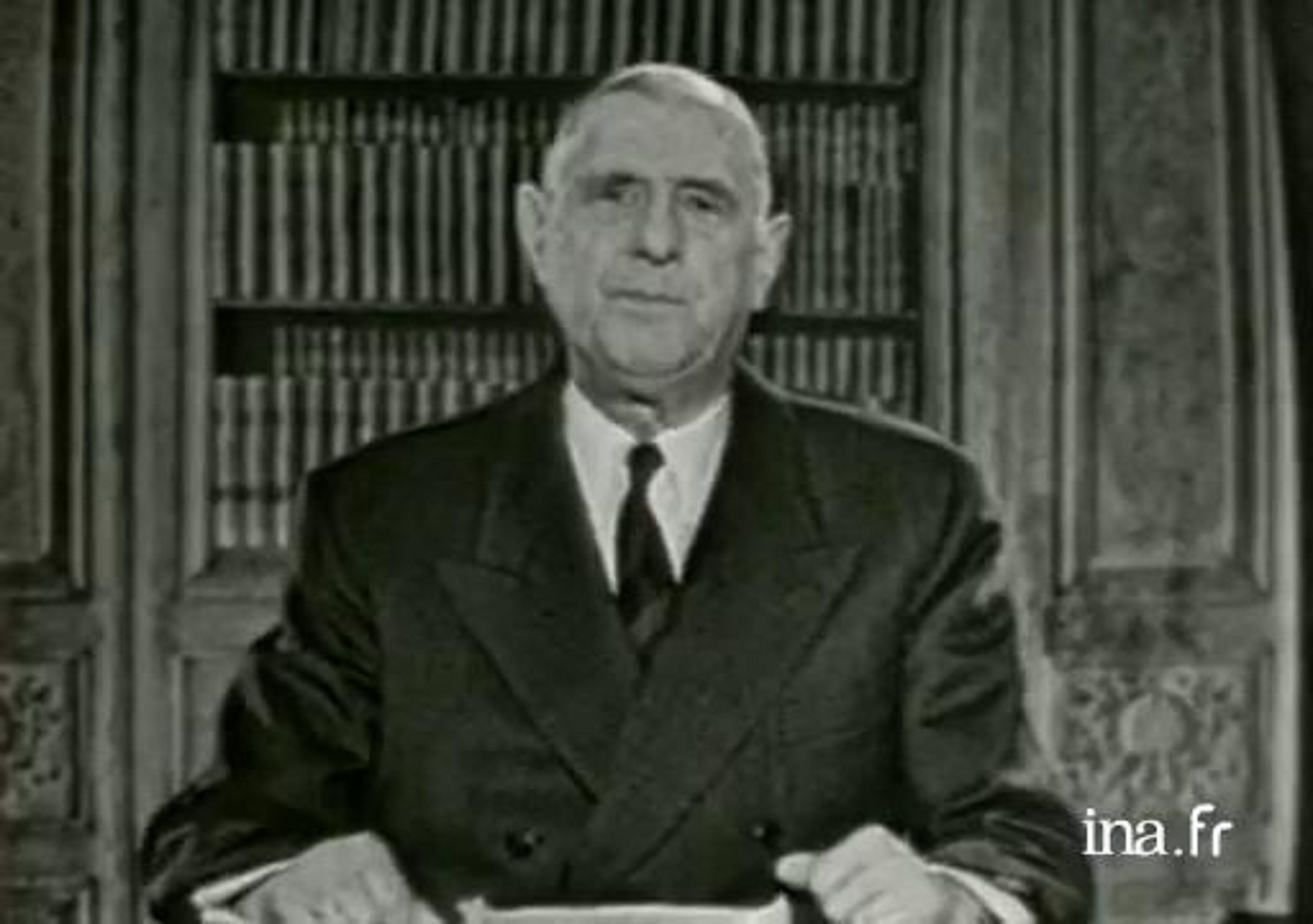

De Gaulle a aussi utilisé les médias pour créer ce lien privilégié en rentrant ainsi dans l’intimité des Français. Il fait régulièrement des allocutions télévisées ou des conférences de presse à la télévision. De plus en plus de Français possèdent une télévision, ils voient et entendent le Général De Gaulle, alors qu’ils sont en train de dîner. Il y a plus de six millions de foyers équipés en 1965, ce qui représente un potentiel de 20 millions de téléspectateurs. C’est le premier président à profiter de ce nouvel outil médiatique, la société de l’image ou de la communication lui a permis de mettre en avant son action ou ses projets politiques. En étant à leur domicile, les Français sont plus détendus et enclins à entendre les idées du Général De Gaulle ; un peu comme s’il était un convive supplémentaire qui s ‘adressait directement et personnellement à eux. De plus, après quelques débuts hésitants, De Gaulle a su très vite paraître naturel et éloquent à la télévision. Il a opéré un véritable travail sur la façon d’apparaître à l’écran, il a suivi l’exemple des présidents américains Eisenhower et Kennedy. Entre ses allocutions, ses conférences de presse ou la couverture de ses différents déplacements en France et à l’étranger, on estime à une centaine d’heures le temps d’apparition de De Gaulle à la télévision.

Pour mesurer la popularité du président, on peut aussi faire appel au sondage ; c’est justement sous la présidence de De Gaulle que les sondages commencent à être considérés comme crédibles. Lors du référendum de septembre 1962 et de l’élection présidentielle de 1965, les institutions de sondage ont été capables de prévoir les résultats avec une grande fiabilité.Comme le montre l’éditorial du journal La Croix, 14 décembre 1965 « en 24 heures (…) un organisme privé a pu donner les résultats possibles puis, le soir même des élections (…) ce même organisme, spécialisé dans le calcul électronique, annoncer les résultats certains, n’ayant à ce moment-là que connaissance de 2% des résultats définitifs. »

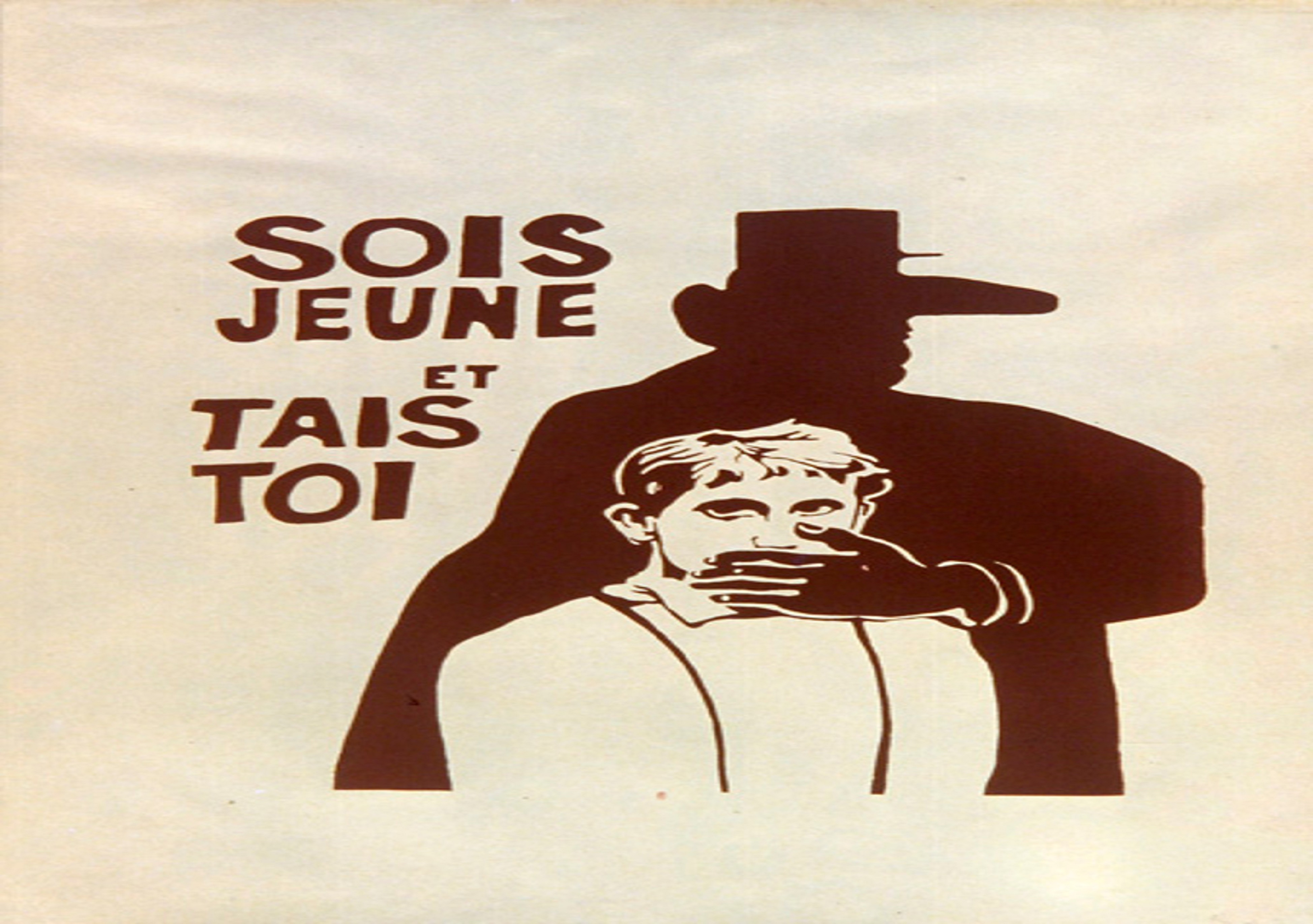

Sa popularité s’effrite progressivement, il y a eu déjà une première surprise avec la mise en ballotage de De Gaulle par Mitterrand à l’élection présidentielle de 1965 et une victoire avec un score de 55% au second tour ; ce qui correspondait à sa popularité (54%) d’après les sondages. Les événements de mai 1968 ont montré également que De Gaulle et les Français n’avaient plus les mêmes aspirations. La société française a connu de profonds changements en lien avec les Trente Glorieuses et le développement de la société de consommation. Les Français et en particulier les jeunes attendaient des réformes, qui leur donneraient davantage de droits et de libertés. La majorité est toujours fixée à 21 ans, les jeunes se sentent donc exclus de la vie politique. Il n’y a pas de véritable liberté d’information, les chaînes de radio et de télévision sont encore sous le contrôle du Ministère de l’Information via l’ORTF. On reproche aux médias d’être le porte-parole du gouvernement et notamment d’avoir caché à la population la réalité des événements qui ont secoué la France en mai 1968. Progressivement des règles d’équité entre les hommes politiques sont mises en place, lors de l’élection présidentielle de 1965 chacun des trois candidats a le droit à deux heures d’antenne à la radio et deux heures à la télévision afin de garantir les mêmes chances à tous de remporter l’élection.

Une partie de l’opinion publique et de la gauche reprochent à De Gaulle d’exercer un exercice solitaire du pouvoir. Mitterrand utilise l’expression « le Coup d’Etat Permanent » ; selon lui, le président concentre à lui seul trop de pouvoirs et risque de glisser vers une pratique dictatoriale même s’il n’est pas un dictateur par essence.

Pour conclure, nous pouvons dire que les médias ont été un outil important pour De Gaulle. Ils lui ont permis de créer un lien privilégié avec les Français et donc d’avoir un impact important sur l’opinion publique. Les médias ont permis à De Gaulle un exercice solitaire du pouvoir, ce qui a pu aussi l’empêcher de prendre conscience que les Français avaient des aspirations et des véritables envies de réforme. Il n’a pas su répondre à leurs attentes et notamment à celles de la jeunesse. Cette incompréhension entre De Gaulle et les Français a donc conduit De Gaulle à démissionner en 1969.

Est-ce que le fait de vouloir créer un lien privilégié avec les Français a conduit De Gaulle à personnaliser de façon excessive la fonction présidentielle ?

Démarche pédagogique

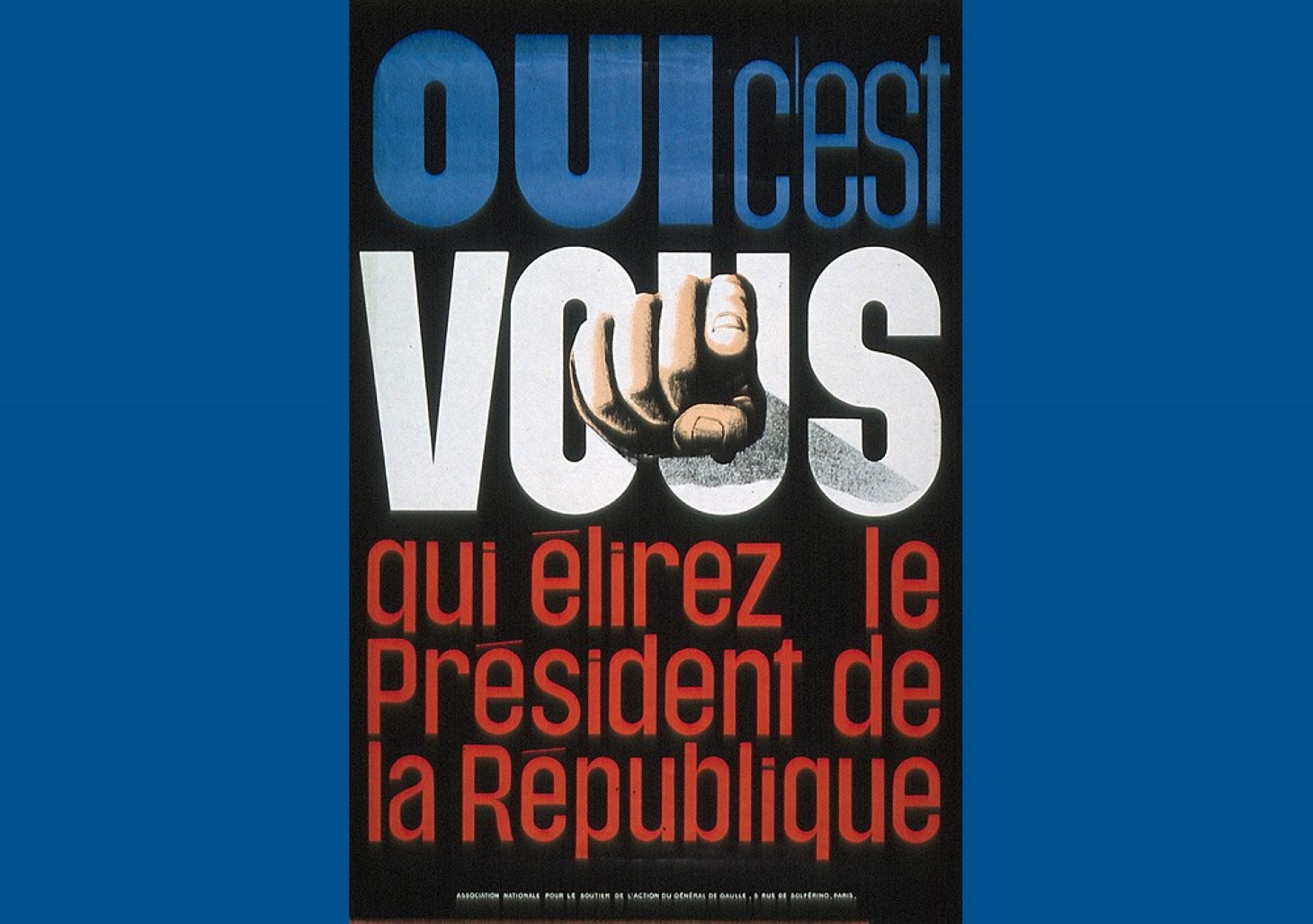

Les documents illustrent le rapport étroit entre la figure du Général De Gaulle devenu président et l’opinion publique. Les documents 1, 3 et 5 montrent l’utilisation de la télévision comme moyen de forger l’opinion, afin d’influencer des décisions et communiquer directement avec les françaises et les français. Le document 2 est une autre forme de communication du pouvoir qui peut être mise en relation avec la gestuelle du président devant la caméra. Le document 4 souligne l’émancipation de la société avec l’utilisation d’un code de communication nouveau et différent.

Le professeur peut proposer une activité sur l’importance du vote puisque les documents ont un thème commun, le référendum, l’élection du président au suffrage universel et l’extension de ce suffrage aux jeunes.

Le travail se fait en salle informatique ou dans la salle de classe avec un accès à internet, classe mobile ou tablettes. Le professeur fournit les documents en ligne avec une présentation et le contexte. Les élèves travaillent par groupe et répondent à deux questions:

- Quelles techniques de Gaulle utilise-t-il pour convaincre l’électeur ?

- Qui est ce peuple à qui s’adresse de Gaulle ?

Quatre groupes travaillent chacun sur les quatre documents 1, 2,3 et 5 Les groupes répondent à la question à l’oral devant la classe (une phrase par élève correspondant à une technique)

L’un travaille sur le document 4 il décrit l’affiche; puis répond à la question suivante : qu’est-ce qui explique la crise de mai 68 ? Il s’agit de faire le lien avec le sous thème du thème 3, Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 (baby-boom, évolution des mœurs, changements culturels, croissance économique et société de consommation…).

Le professeur donnera des consignes précises: il peut les donner « en vrac », charge alors à chaque groupe de retrouver celles qui correspondent à leur(s) document(s).

Exemple :

| document | Consignes |

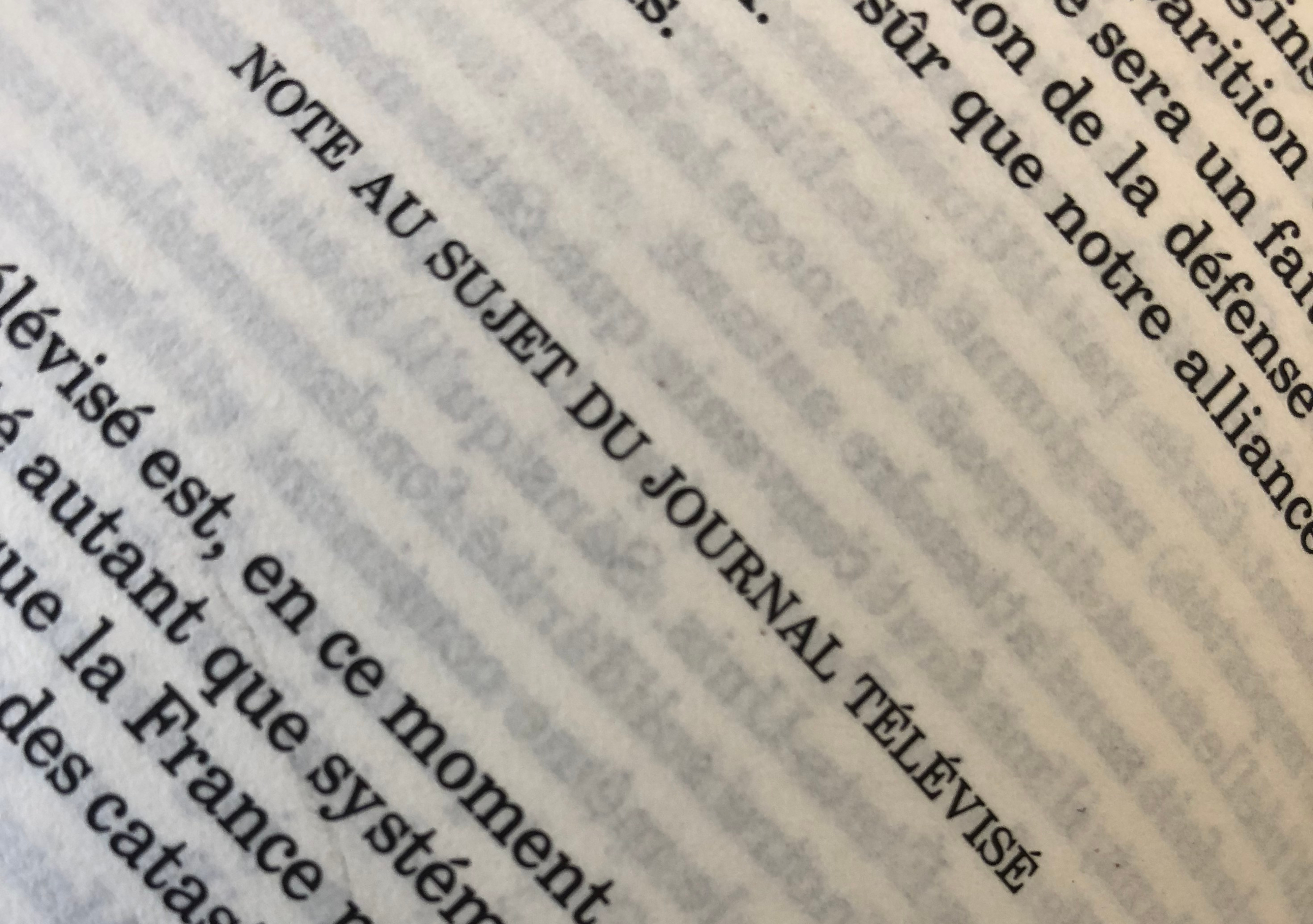

| 1 | Comment De Gaulle voit-il le Journal télévisé(JT)? Pourquoi ? Quel événement tragique s’est déroulé en octobre 1961 ? |

| 2 | Expliquer les couleurs, le slogan, le signe, le message |

| 3 | Souligner le vocabulaire .politique (en lien avec le programme d’EMC)

Relever les expressions qui montrent les liens entre le président et les Français |

| 4 | Décrire les contrastes montrés par la caricature

Faire une recherche sur internet à l’aide du chapitre du manuel sur « Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 » (baby-boom, contre-culture …) |

| 5 | Décrire le cadre, la gestuelle, le regard, le ton, les répétitions volontaires. |

Ressources complémentaires :

Bibliographie

Serge Bernstein, Pierre Birnbaum, Jean-Pierre Rioux (dir.) De Gaulle et les élites, La Découverte, 2009.

Institut Charles de Gaulle, De Gaulle et les médias, Plon, 1994.

Sitographie

http://fresques.ina.fr/de-gaulle/fresque-http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/1958-1970-la-ve-republique/de-gaulle-et-les-medias/documents/note-du-general-de-gaulle-sur-le-jt-23-octobre-1961.php-http://expositions.bnf.fr/mai68/index.htm

Ressources complémentaires

Colloque « De Gaulle et les médias » organisé par l’Institut Charles de Gaulle les 19, 20 et 21 novembre 1992.