De Gaulle et les Français

Charles de Gaulle

photographie officielle en tant que Président de la République, bibliothèque de l’Elysée, 9 janvier 1959, par Jean-Marie Marcel

Place dans les programmes

Programmes de collège :

- Troisième – Thème 3 : « Françaises et Français dans une République repensée », sous-thème 1 : « 1944-1947 : refonder la République, redéfinir la démocratie ».

(BO spécial n°11 du 26 novembre 2015)

Programmes de lycée :

- Terminale Générale – Thème 2 : « La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire (de 1945 au début des années 1970) » ; Chapitre 3 : « La France : une nouvelle place dans le monde ».

- Terminale professionnelle – Thème 2 : « Vivre en France en démocratie depuis 1945 »

- Terminale Technologique – Thème 3 : « La France de 1945 à nos jours : une démocratie » ; Question obligatoire : « La France depuis 1945 : politique et société ».

(BO spécial n°8 du 25 juillet 2019 et BO spécial n°1 du 6 février 2020)

Objectifs pédagogiques

Ce thème s’inscrit dans la continuité du thème 2 du programme de Première professionnelle : Guerres européennes, guerres mondiales, guerres totales (1914-1945).

La restauration républicaine est en marche. Le général de Gaulle, après la restauration de la souveraineté de la France, ne cesse de vouloir forger une nouvelle République, fondée sur la souveraineté populaire et sur l’affermissement du pouvoir exécutif.

Introduction

L’accès des femmes au droit de vote à travers une ordonnance prise par le général de Gaulle le 21 avril 1944 marque l’avènement d’un approfondissement de la démocratie libérale. Depuis cet acte fondateur, De Gaulle, lors de son retour au pouvoir en 1958, met en application des réformes institutionnelles au nom d’une certaine idée de la France.

Problématique

À travers quels leviers le général de Gaulle a-t-il donné la primauté au pouvoir exécutif ?

Démarche pédagogique

La démarche proposée ici a été pensée pour le niveau de terminale bac professionnel.

Lien des documents avec le thème étudié : Une démocratie reconstruite face aux défis de l’après-guerre et une République stabilisée et renouvelée pour une société en mutation.

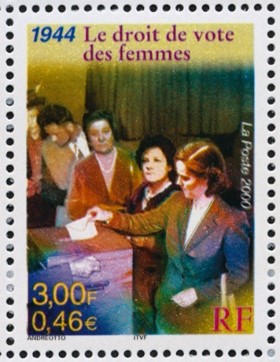

Le premier document constitue une introduction à notre étude puisqu’il marque une extension du suffrage avec le droit de vote des femmes accordé grâce à une ordonnance de de Gaulle. Les femmes avaient constitué une part active dans la Résistance tant intérieure qu’extérieure.

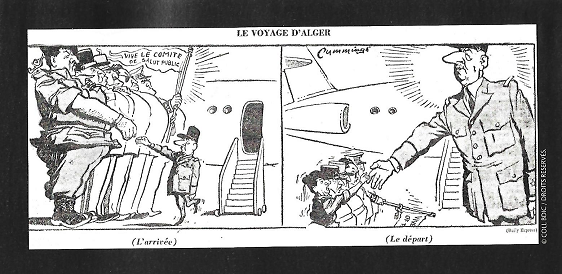

Ce timbre (document 1) montre des femmes qui votent pour la première fois. Le suffrage universel dit masculin devient universel. Cette ordonnance constitue la première étape de la restauration de la souveraineté populaire. Quand de Gaulle revient au pouvoir en tant que dernier Président du Conseil de la Quatrième république, il met en place les mesures préconisées lors de son discours de Bayeux du 16 juin 1946. En tant que Président du Conseil [qui a reçu les pleins pouvoirs], il n’entend pas être l’otage des partis ni que le pouvoir politique soit subordonné au pouvoir militaire (document 2).

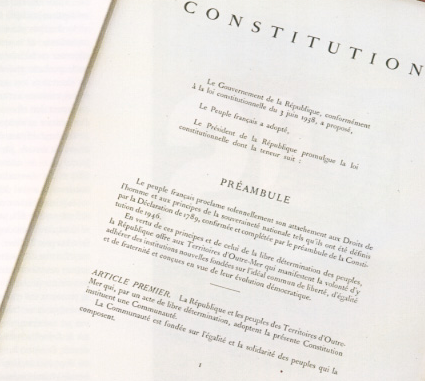

Son projet de Constitution est présenté le 4 septembre 1958, place de la République. Il confirme que l’exécutif ne saurait procéder du législatif (document 3). Il est bien celui qui restaure la République en dépit de la propagande diffusée par ses adversaires.

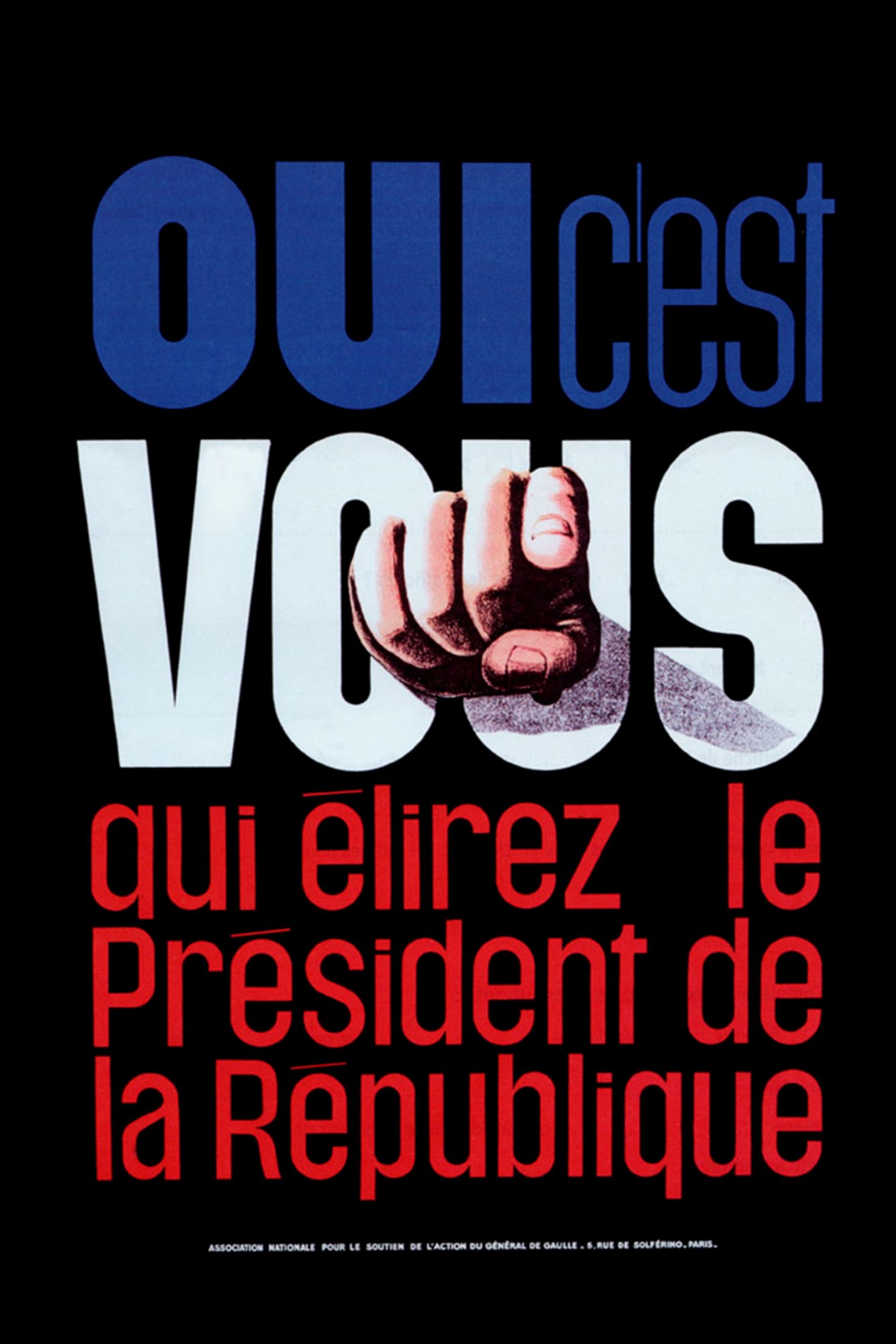

La modification constitutionnelle de 1962 confirme cette orientation et donne une légitimité populaire au président de la République (document 4) : le président de la République pourrait être élu grâce aux suffrages des tous les Français.

L’extrait vidéo montre l’implication directe du général de Gaulle pendant la campagne présidentielle de 1965 alors qu’il n’avait pas souhaité faire campagne avant le premier tour. Il était persuadé que sa légitimité historique suffirait à lui assurer les suffrages d’une majorité de Français.

Justification de la mise en relation des documents

L’étude cherche à appréhender l’instauration d’un lien direct entre de Gaulle et les Français sans l’intermédiaire de notables et de corps constitués, symboles des errements de la Quatrième République.

Les parlementaires, notamment les sénateurs, avaient toujours bloqué l’accès au droit de vote des femmes (document 1). Ce droit enfin accordé aux femmes a été promulgué par une ordonnance prise par de Gaulle. Cet acte symbolique représente le leitmotiv de sa politique : restaurer un État fort tout en renforçant la souveraineté nationale et populaire.

Sa politique étrangère est de l’ordre de ce qui constitue son domaine réservé avant même la promulgation de la Cinquième République (document 2). Le professeur utilise les documents 3, 4 et 5 pour prouver la mise en œuvre de la majesté du chef du pouvoir exécutif par ce que l’on a appelé le bonapartisme : référendum, adresse à la Nation, invitation dans tous les foyers par l’intermédiaire d’un nouveau canal de communication, la télévision.

Mises en activité envisagées et compétences testées, consignes, modalités d’organisation, production attendue :

La proposition suivante constitue 4 séances de travail. La première séance s’appuie sur le document 1. Les femmes votent pour la première fois en 1945. Le professeur rappelle le contexte historique aux élèves en préambule de cette séance. Même si le général de Gaulle a indiqué qu’il ne pouvait y avoir une restauration de la République à partir de 1944 mais une continuation, puisqu’il incarnait à travers la France libre la permanence de ce régime politique. Toutefois, le régime de Vichy et le vote massif des pleins pouvoirs au Maréchal Pétain ont sonné le glas de la Troisième République. Il convient de mettre en place de nouvelles institutions. La rupture avec « l’ancien régime » passe par des actes forts et symboliques. Les sénateurs, l’Église catholique et une partie de la gauche s’étaient coalisés pour mettre en échec cette réforme politique. Les élèves prennent connaissance de la mise en place du Comité Français de Libération Nationale dirigé par de Gaulle. Ils doivent identifier le document (date, description et interprétation), puis effectuer des recherches sur la date et la nature des premières élections dans une France encore engagée dans la Seconde Guerre mondiale. Cette contextualisation permet de comprendre que l’on assiste à un « retour à la normale » d’un point de vue démocratique et que la France est à nouveau capable de s’administrer librement.

La correction est effectuée à l’oral et collectivement : plusieurs élèves indiquent leurs réponses puis une mise en commun est élaborée. Le plan AMGOT est évoqué à travers le visionnage d’une vidéo sur le site de France Télévisions : https://www.lumni.fr/video/debarquement-les-etats-unis-voulaient-ils-coloniser-la-france

Le droit de vote des femmes marque à la fois l’approfondissement de la démocratie libérale mais aussi la restauration des prérogatives gouvernementales françaises. Le taux de participation à ces élections municipales pourra venir conclure cette première séance

La deuxième séance est aussi l’occasion de contextualiser des épisodes historiques. Les « événements » en Algérie achèvent la fin de la Quatrième République. Le régime des partis s’avère impuissant à régler cette aspiration des peuples à l’autodétermination. Le professeur relate les débuts de cette guerre puis propose aux élèves de regarder un court documentaire consacré à ce sujet : https://www.lumni.fr/video/decolonisations-algerie-la-guerre-sans-nom

Les élèves sont invités à élaborer une frise chronologique de la guerre d’Algérie. Ils placeront au début de cette chronologie les événements de Sétif du 8 mai 1945 que l’on peut identifier comme le début de cette guerre. Ils cerneront également les principaux faits marquants de cette guerre entre 1954 et 1962 en lien avec les décisions des gouvernements français.

De Gaulle, revenu au pouvoir comme dernier président du Conseil, entend se tenir éloigné à la fois des « combinaisons politiciennes » tout en rappelant à la hiérarchie militaire en Algérie qu’elle est subordonnée au pouvoir politique. Les élèves cernent la nature du document et surtout la dichotomie entre les parties à gauche et à droite du document. La classe est scindée en deux parties. Chaque groupe est invité à décrire et interpréter le document. La mise en commun s’effectue à l’oral par l’intermédiaire d’un représentant de chaque groupe. La préparation des esprits [en Algérie et en France métropolitaine] à l’indépendance de l’Algérie est en marche.

Les réformes institutionnelles sont au cœur de la troisième séance. Les élèves décryptent deux documents : un extrait de la Constitution paru en 1958 portant sur la mise en place d’une Cinquième République et une affiche en faveur du référendum de 1962 proposant l’élection du président de la République Française au suffrage universel direct. Ce double changement de régime est proposé aux Français par référendum. En préambule, les élèves procèdent à l’étude d’une affiche prise place de la République à Paris le 4 septembre 1958. La geste gaullienne brille dans toute sa magnificence. L’axe d’étude « De Gaulle et les Français » est à nouveau au cœur de ce cours.

Les élèves procèdent à l’analyse des extraits de la Constitution proposée en 1958 à travers ses articles 6, 8, 9, 11, 12, 15 et 16. Ils élaborent un tableau à plusieurs entrées : 1ère entrée, mode d’élection du président de la République ; 2ème entrée, pouvoirs du président de la République ; troisième entrée, rôle du président de la République.

Chaque élève travaille en autonomie, à l’écrit, avant une mise en commun à l’oral.

Les élèves procèdent au questionnement et à l’analyse de l’affiche en faveur du « oui » au référendum de 1962. Les élèves font apparaître la rupture entre ce nouveau mode d’élection du président et l’article 6 de la Constitution de la Cinquième République. Ils analysent les couleurs présentes sur l’affiche [bleu, blanc et rouge], le message subliminal adressé aux Français ainsi que le doigt pointé sur eux.

Ils recherchent le résultat de ce référendum et tentent de l’expliquer. Ils en cernent les conséquences : la prééminence et la stabilité du pouvoir exécutif et la bipolarisation de la vie politique française à partir de l’élection présidentielle de 1965 (transition avec la quatrième et dernière séance).

La quatrième séance porte sur l’étude d’une vidéo, le troisième entretien entre le président sortant et Michel Droit entre les deux tours de l’élection présidentielle.

Rappel du contexte par le professeur en début de séance. Le général de Gaulle est mis en ballotage au premier tour de l’élection présidentielle de 1965. Il songe alors à se retirer de la course. Son entourage parvient à le convaincre de se maintenir et de rentrer enfin dans l’arène politique.

Le général de Gaulle prend acte du rôle nouveau de la télévision dans une campagne présidentielle. Le score inattendu du candidat centriste Jean Lecanuet au premier tour (plus de 15% des suffrages exprimés) s’explique en grande partie par son professionnalisme dans l’utilisation de la télévision. Il épouse les nouvelles techniques de communication en provenance des États-Unis à la suite, notamment, de l’élection du président John Fitzgerald Kennedy : mise en avant de sa famille, présentation plus moderne des affiches de propagande électorale, sourire…

De Gaulle accorde trois entretiens à Michel Droit. Celui-ci est un extrait du troisième entretien accordé à ce journaliste.

Les élèves regardent avec attention la vidéo une première fois dans son intégralité puis une deuxième fois, le professeur opérant des pauses dans la lecture.

La classe est scindée en quatre : une partie relève les reproches faits au président sortant par le journaliste, une autre l’argumentaire du général, une troisième la performance du général à l’oral et une quatrième travaille sur deux caricatures, l’une d’Effel parue dans l’Express du 30 janvier 1964 et l’autre de Roland Moisan parue dans Le Canard enchaîné du 1er décembre 1965.

On procède enfin à la mise en commun des réponses à l’oral et à la synthèse bâtie par le professeur à l’aide des réponses fournies par les élèves.

Le cours prend fin avec l’étude des résultats sans appel du second tour de l’élection présidentielle de 1965 avec la réélection du président sortant.

Ressources complémentaires :

Bibliographie

- Serge Berstein, Histoire du gaullisme, Tempus, 2002

- Marc Ferro, De Gaulle expliqué aujourd’hui, Seuil, 2010

- François Malye, 100 questions sur de Gaulle, La boétie, 2014

Revues

-

Hors-série du Journal du dimanche, numéro 8654, « Duels politiques au XXème siècle », 23 juin 2016

-

Le Un, « De Gaulle, 50 ans après », numéro 257, mercredi 10 juillet 2019

Sitographie

La plateforme Lumni Enseignement, via le portail Éduthèque.