Juin 1940 : rompre avec l’armée, refuser l’armistice et fonder la France Libre

Place dans les programmes

Programmes de collège :

- Troisième – Thème 1 : « L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) » ; partie 4 : « La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance ».

(BO spécial n°11 du 26 novembre 2015)

Programmes de lycée :

Programmes de Seconde professionnelle :

- EMC : « Liberté et démocratie », « La liberté, nos libertés, ma liberté ». Lien avec le programme de français : « Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l’éloquence ».

(BO spécial n°5 du 11avril 2019)

Programmes de Seconde générale et technologique :

- EMC : Axes 1 et 2 : les libertés (avec objet d’enseignement « l’engagement des hommes et des femmes pour les libertés par des figures remarquables »).

(BO spécial n°1 du 22 janvier 2019)

Programmes de Première professionnelle :

- Thème 2 : guerres européennes, guerres mondiales, guerres totales (1914-1945)

(BO spécial n°5 du 11 avril 2019)

Programmes de Terminale :

- Terminale Générale – Thème 1 : « Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945) » ; Chapitre 3 : « La France dans la guerre : le régime de Vichy, l’occupation, la collaboration, la Résistance ».

- Terminale Technologique – Thème 1 : « Totalitarismes et Seconde Guerre mondiale » ; Question obligatoire A : « La France dans la guerre : le régime de Vichy, l’occupation, la collaboration, la Résistance ».

- Terminale Générale – spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques – Thème 1 : « De nouveaux espaces de conquête », Axe 1 : « Conquêtes, affirmations de puissance et rivalités ».

- Terminale Générale – spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques – Thème 2 : « Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution », Axe 1: « La dimension politique de la guerre : des conflits interétatiques aux enjeux transationaux ».

(BO spécial n°8 du 25 juillet 2019)

Objectifs pédagogiques

En analysant le tournant que constitue le mois de juin 1940, cette étude montre l’évolution de Charles de Gaulle, du combattant puis secrétaire d’Etat au chef politique indépendant, au service d’une même mission : servir la République française et ses valeurs.

Introduction

« Je ne doutais pas que la France dût traverser des épreuves gigantesques que l’intérêt de la vie consistait à lui rendre, un jour, quelque service signalé et que j’en aurais l’occasion. » écrit Charles de Gaulle dans ses Mémoires de guerre.

Soldat au service de la défense de la France républicaine avant tout, le colonel de Gaulle se voit confier une unité de chars pour contrer la percée des blindés allemands. Ses succès militaires relatifs lui apportent promotion au grade de général et nomination au gouvernement. Pourtant, son gouvernement démissionne et l’armée française s’effondre en métropole.

Du 17 juin au 18 juin, à Londres, Charles de Gaulle, rebelle, se mue en chef politique et allié du Royaume-Uni. La pérennité de son mouvement, la France Libre, nécessite alors des moyens financiers britanniques tout en préservant sa souveraineté, garante d’une restauration de la République.

Problématique

Comment un grand commis de l’Etat, visionnaire, après avoir servi fidèlement les autorités républicaines dans l’armée et au gouvernement, décide-t-il d’agir en se conformant à des valeurs intangibles pour sauver la France et sa République ?

Démarche pédagogique

Les 5 documents sont étudiés selon un ordre chronologique. Ils montrent tout d’abord Charles de Gaulle servant l’armée française et le gouvernement dans des missions délicates car conduites dans un contexte défavorable (documents 1 et 2). De Gaulle choisit ensuite de poursuivre la lutte aux côtés des Britanniques, qui font valoir leurs intérêts, ce qui nécessite de sa part de la diplomatie pour asseoir la France libre comme incarnation légitime de la République française (documents 3, 4 et 5).

Le dossier documentaire est présenté aux élèves, lesquels sont invités à identifier les documents, puis à les classer par ordre chronologique afin de dégager l’évolution décrite par la problématique. Puis après une correction collective, on les fait travailler en groupe chacun sur un document : celui-ci est présenté ; les mots clés y sont repérés (relevé d’informations) pour décrire précisément chaque période identifiée. La mise en commun permet de construire un tableau chronologique en classe de 3ème. Au lycée, chaque période est expliquée par un paragraphe organisé, présenté oralement aux autres groupes.

Les attendus sont les suivants :

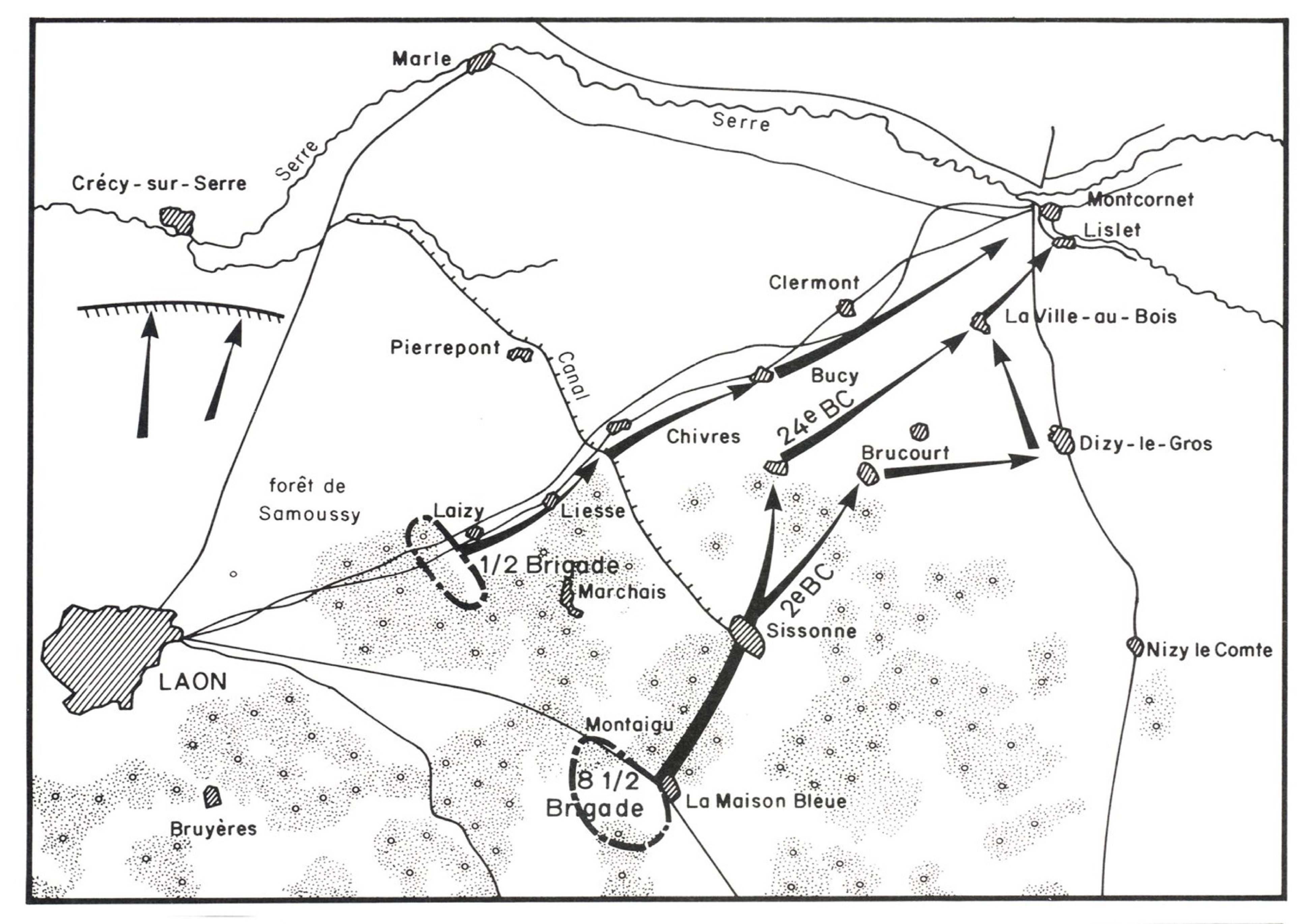

Apôtre de la force mécanique, dans les années 1930, Charles de Gaulle, alors colonel, se voit confier le 11 mai 1940, le commandement de la IVème Division Cuirassée de Réserve, avec mission de réaliser l’impossible en disposant de moyens disparates, rassemblés dans l’urgence (document 1). Les combats pour Montcornet montrent que les troupes françaises ne peuvent que freiner la progression des forces blindées allemandes.

Nommé général de brigade à effet du 1er juin, puis au gouvernement (document 2), le 5 juin 1940, son rôle consiste à renforcer les liens avec les Britanniques, particulièrement Churchill, pour continuer la lutte alors qu’après Dunkerque, la bataille sur la Somme s’engage et va voir la Ligne Weygand finir par céder. Lui, le visionnaire, se retrouve à devoir agir dans l’urgence et l’improvisation : au combat puis au gouvernement.

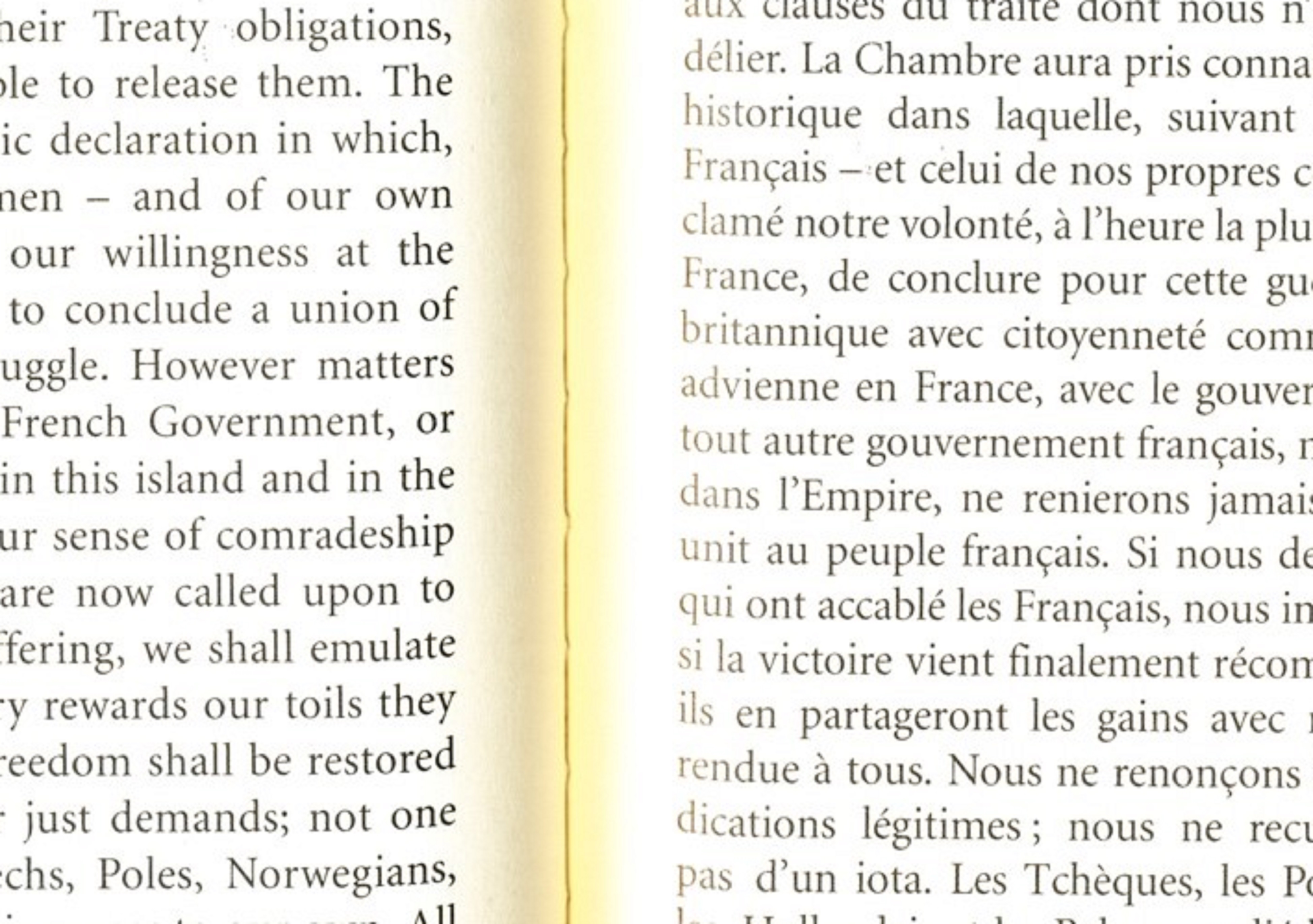

Le gouvernement Reynaud, son gouvernement, disparaît le 16 juin, le voilà à Londres, le 17, pour contrer le gouvernement Pétain, acquis à la demande d’un armistice. Churchill assure alors les Français de la fraternité du peuple britannique quoi qu’il puisse arriver, le 18 juin, aux Communes, dans son discours dit de « L’heure la plus belle. » (document 3).

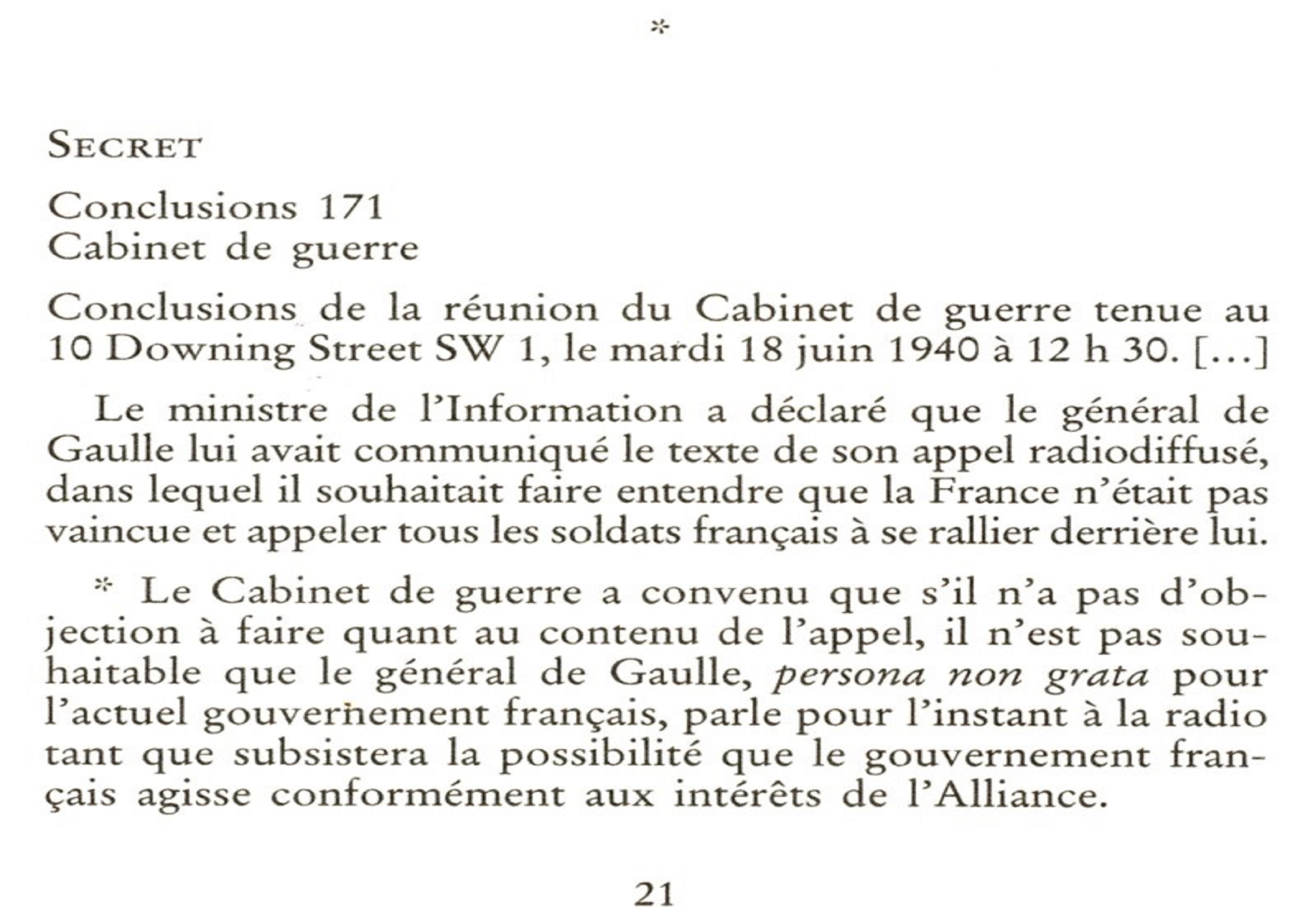

Le cabinet de guerre britannique, sur l’insistance de Winston Churchill et d’Edward Spears, finit par autoriser le général de Gaulle à s’exprimer à la BBC dans la soirée (document 4). En l’absence de Churchill, le cabinet a temporisé toujours la journée, de crainte d’indisposer le gouvernement Pétain susceptible de ne pas accepter des conditions d’armistice trop dures.

Le 18 juin, au soir, le refus officiel de l’armistice porté par l’Appel, au nom d’une analyse visionnaire d’un conflit mondial, fonde la France libre mais le général de Gaulle le reconnaît : « Je n’ai ni fonds, ni troupes. (…) Nous commençons à zéro. » (A. Gillois, Histoire secrète des Français libres à Londres, Hachette, Paris, 1973, p. 59)

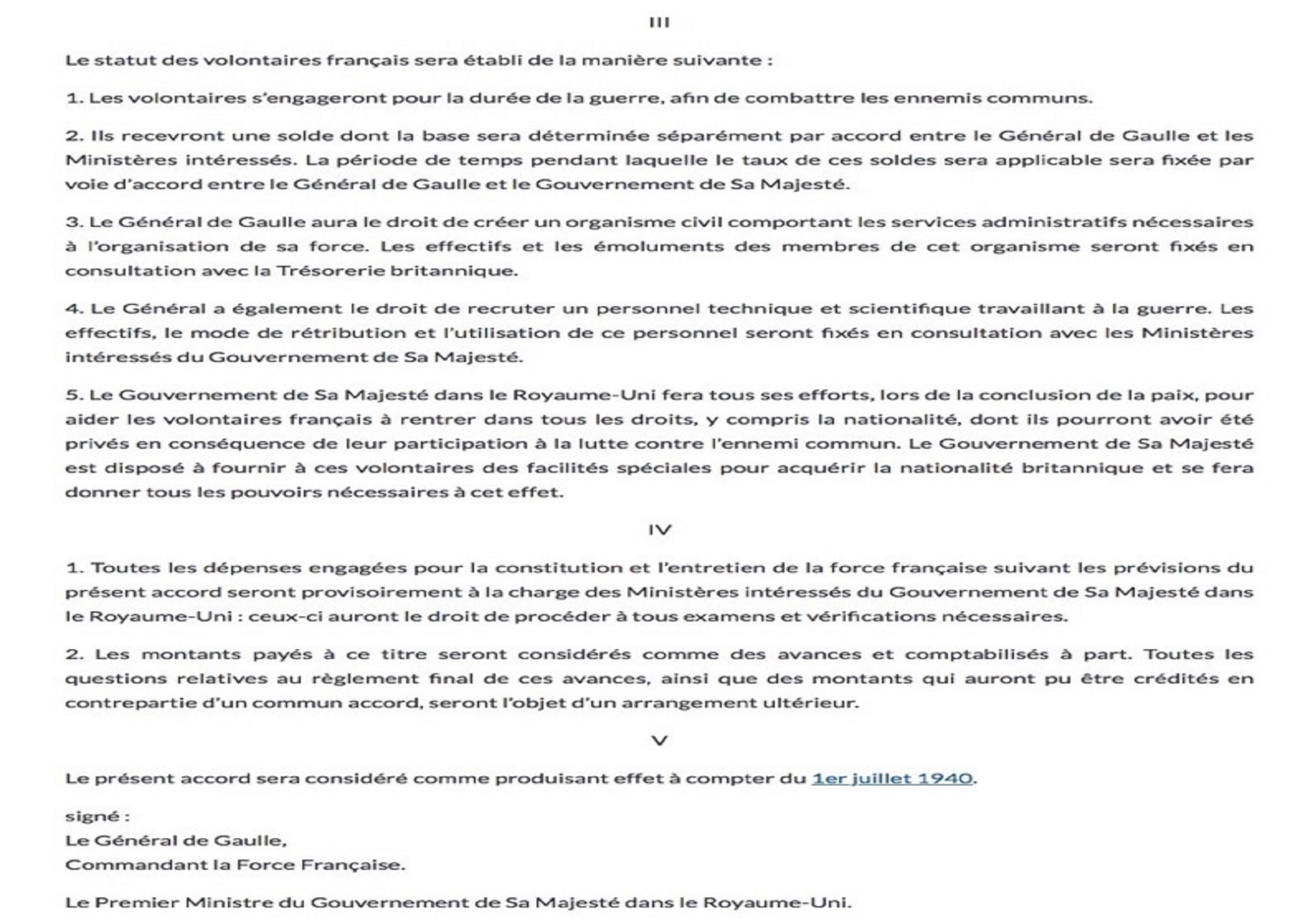

Il faudra l’Accord du 7 août 1940 (document 5), en gestation depuis juin, pour assurer le devenir matériel de l’entité porteuse de la pérennité des valeurs républicaines.

Ressources complémentaires :

Sitographie

http://www.charles-de-gaulle.org/espace-pedagogie/

Enseigner la Résistance « L’appel du 18 juin 1940 » :

https://www.reseau-canope.fr/ensseigner-la-resistance/#/E11

Exposition en ligne du musée de la résistance :

http://www.museedelaresistanceenligne.org/expo.php?expo=127

Brochure de la fondation de la Résistance

https://www.fondationresistance.org/catalogue_2019_2020/index.html#page/10-11

Bibliographie

Jean-Louis Crémieux Brilhac, L’Appel du 18 juin et les appels du général de Gaulle des mois de juin et juillet 1940, Paris, Armand Colin, 2010.

Jean-Louis Crémieux Brilhac, La France Libre. De l’appel du 18 juin à la Libération, Paris, Gallimard, 1996 ; édition revue et augmentée, Gallimard, Folio, 2014.

Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, Tome 1 – l’Appel 1940-1942, Paris, Librairie Plon, 1954.

Christian Destremau, Churchill et la France, Paris, Editions Perrin et le Ministère de la Défense, 2017.

François Kersaudy, De Gaulle et Churchill, La mésentente cordiale, Paris, Editions Perrin, 2001.

Julian Jackson, De Gaulle, Une certaine idée de la France, Seuil, 2018.

Gabella, Regnault, Malatini, Neau-Dufour, De Gaulle, Tome 2, Paris, Editions Glénat, 2020.

Enseigner la Résistance, dir.par Tristan Lecoq et Laurent Douzou, Canopé, 2016.

Lettre de la Fondation de la Résistance, septembre 2019.

Filmographie

De Gaulle, Gabriel Le Bomin, 2020