La place centrale du président

Place dans les programmes

Programmes de collège :

- Histoire, Troisième : Thème 3 : « Françaises et Français dans une République repensée » ; question 2 : « La Vème République, de la République gaullienne à l’alternance et à la cohabitation ».

- Enseignement Moral et Civique, cycle 4 : connaissances, capacités et attitudes visées : reconnaître les grandes caractéristiques d’un Etat démocratique ». Les principes d’un État démocratique et leurs traductions dans les régimes politiques démocratiques (ex. : les institutions de la Vème République).

(BO spécial n°11 du 26 novembre 2015)

Programmes de lycée :

Programmes de Terminale :

- Terminale Générale : Thème 2 : « La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire (de 1945 au début des années 1970) » ; Chapitre 3 : « La France : une nouvelle place dans le monde ». ; point de passage et d’ouverture : « la constitution de la Vème République ».

- Terminale Technologique – Thème 3 : « La France de 1945 à nos jours : une démocratie » ; Question obligatoire A : « La Ve République et ses principales réformes institutionnelles ».

- Terminale générale et technologique : EMC : Axe 1 : Fondements et expériences de la démocratie.

(BO spécial n°8 du 25 juillet 2019 et BO spécial n°1 du 6 février 2020)

Objectifs pédagogiques

L’étude, à la fois successive des documents et fondée sur leur fréquente confrontation, amène les élèves à comprendre le rôle majeur du président de la République dans la vie politique de la France. Le chef de l’Etat constitue le centre d’un réseau composé de tous les acteurs de la vie politique française : le peuple, les parlementaires, le gouvernement.

Introduction

« C’est donc du chef de l’État, placé au-dessus des partis, […], que doit procéder le pouvoir exécutif.» Général de Gaulle, discours de Bayeux, 16 juin 1946.

L’idée que se fait le général de Gaulle du pouvoir présidentiel est bien antérieure à son accession à la fonction suprême. En l’occurrence, c’est en 1946 à Bayeux qu’il présente publiquement ses vues constitutionnelles et sa conception de la place que doit occuper le président de la République.

Problématique

Dans quelle mesure le général de Gaulle a-t-il fait de la fonction présidentielle le pivot essentiel de la vie politique française ?

Démarche pédagogique

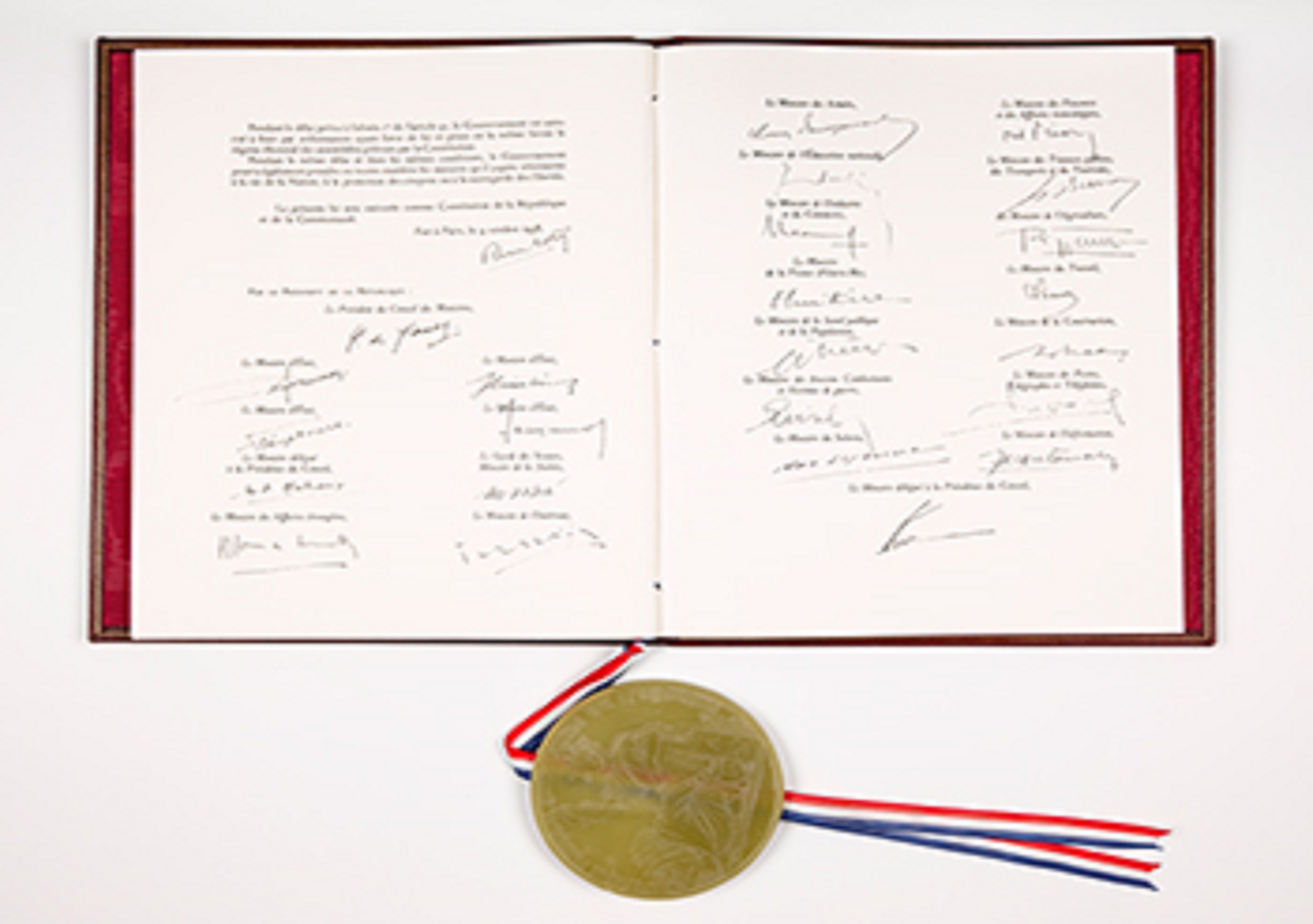

Le document 1 invite à identifier les principaux pouvoirs conférés au président de la République par la Constitution voulue par le général de Gaulle.

Les compétences Classer / hiérarchiser des informations sont mises en œuvre.

Chaque mot clé (« exécutif », « législatif », « judiciaire », « militaire ») est expliqué ou rappelé au préalable. Puis les élèves sont invités, par un jeu de couleurs ou de formes géométriques différentes, à repérer et ordonner les articles :

- qui relèvent du pouvoir exécutif (art. 8 et 9),

- qui ont un lien avec le pouvoir législatif (art. 10, 11 et 13),

- qui permettent d’intervenir dans le domaine judiciaire (art. 17),

- qui donnent le pouvoir militaire (art. 15),

- qui autorisent des pratiques plus exceptionnelles (dissolution et pleins pouvoirs, art. 12 et 16).

Le croisement entre les documents 1 et 2 permet de travailler les compétences Analyser / Confronter des documents : raisonner, pratiquer différents langages :

A quel article du document 1 le document 2 renvoie-t-il ?

Rappelez ce que l’article 16 peut permettre au président.

Puis on va plus loin en mettant en œuvre les compétences Raisonner / Pratiquer différents langages : les élèves doivent rédiger un texte de quelques lignes pour montrer qu’en dépit de ce que l’article 16 lui permet, le général de Gaulle reste attentif à l’avis du peuple français pour prendre les décisions majeures de la France.

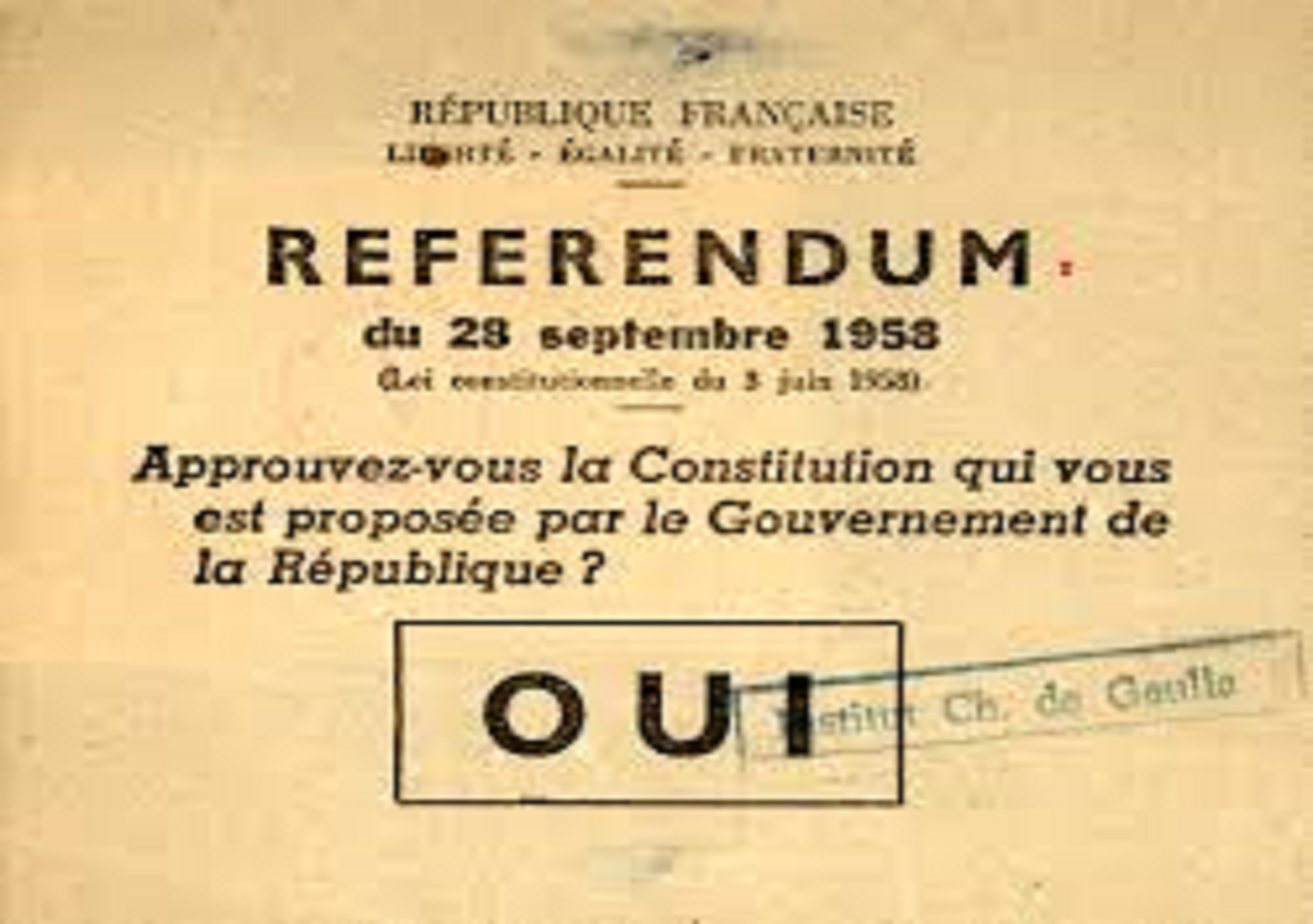

Au terme de cette rédaction clôturant la première séance, les élèves ont compris que pour donner un pouvoir aussi large et multiforme à la fonction présidentielle (document 1) de Gaulle s’est régulièrement appuyé sur l’assentiment du peuple (document 2).

L’objectif de la deuxième séance est de comprendre comment s’est mise en place une pratique aujourd’hui connue de tous et parfaitement intégrée par l’opinion : l’élection présidentielle au suffrage universel direct (document 3). Les compétences S’informer dans le monde du numérique / Trouver et exploiter des informations sont mises en œuvre.

En salle pupitre, les élèves sont d’abord invités à rechercher ce qui s’est passé en France le 7 mai 2017.

Puis nous revenons aux origines de ce mode d’élection :

- A la lecture et à l’écoute du document 3 (dont le lien est collé dans la barre de recherche), en quelle année est-il décidé que l’ensemble des citoyens français pouvaient eux-mêmes élire leur président ?

- Comment s’appelle cette pratique ?

- Par quel mode de scrutin le général de Gaulle laisse-t-il les Français faire ce choix ?

Le croisement avec le document 2 permet de repérer avec quel pourcentage les Français acceptent ce changement.

- Et que peut-on dire de ce résultat : est-il serré ? ou large ?

Avec les compétences Trouver des informations / Raisonner, justifier une démarche, il est demandé de retrouver d’abord quelles personnes ont le pouvoir d’élire le président en 1958. Pour cela, les élèves utilisent le site de La documentation française après avoir tapé « élection présidentielle de 1958 ».

Puis en comparant le nombre de ces électeurs en 1958 avec celui que permet la réforme de 1962, le professeur demande aux élèves d’expliquer dans un court paragraphe en quoi la légitimité du président se trouve renforcée.

Avec le document 4, il s’agit de montrer un aspect plus fort du pouvoir présidentiel. Les élèves sont invités à travailler la compétence Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un ou plusieurs documents.

De nouveau, on demande d’abord de confronter ce document avec le premier afin de faire retrouver de quel article il se fait l’écho.

Le mot clé « dissolution de l’Assemblée nationale en 1968 » est ensuite tapé sur un moteur de recherche. Grâce au site politiquemania.com, les élèves tentent de prélever l’information décrivant la situation en France au 30 mai 1968.

Puis en cherchant plus simplement « Dissolution Assemblée nationale », le site vie-publique.fr est utilisé pour expliquer quel est l’intérêt pour le président d’utiliser le pouvoir de dissolution (Qu’est-ce que cela permet au pays ?).

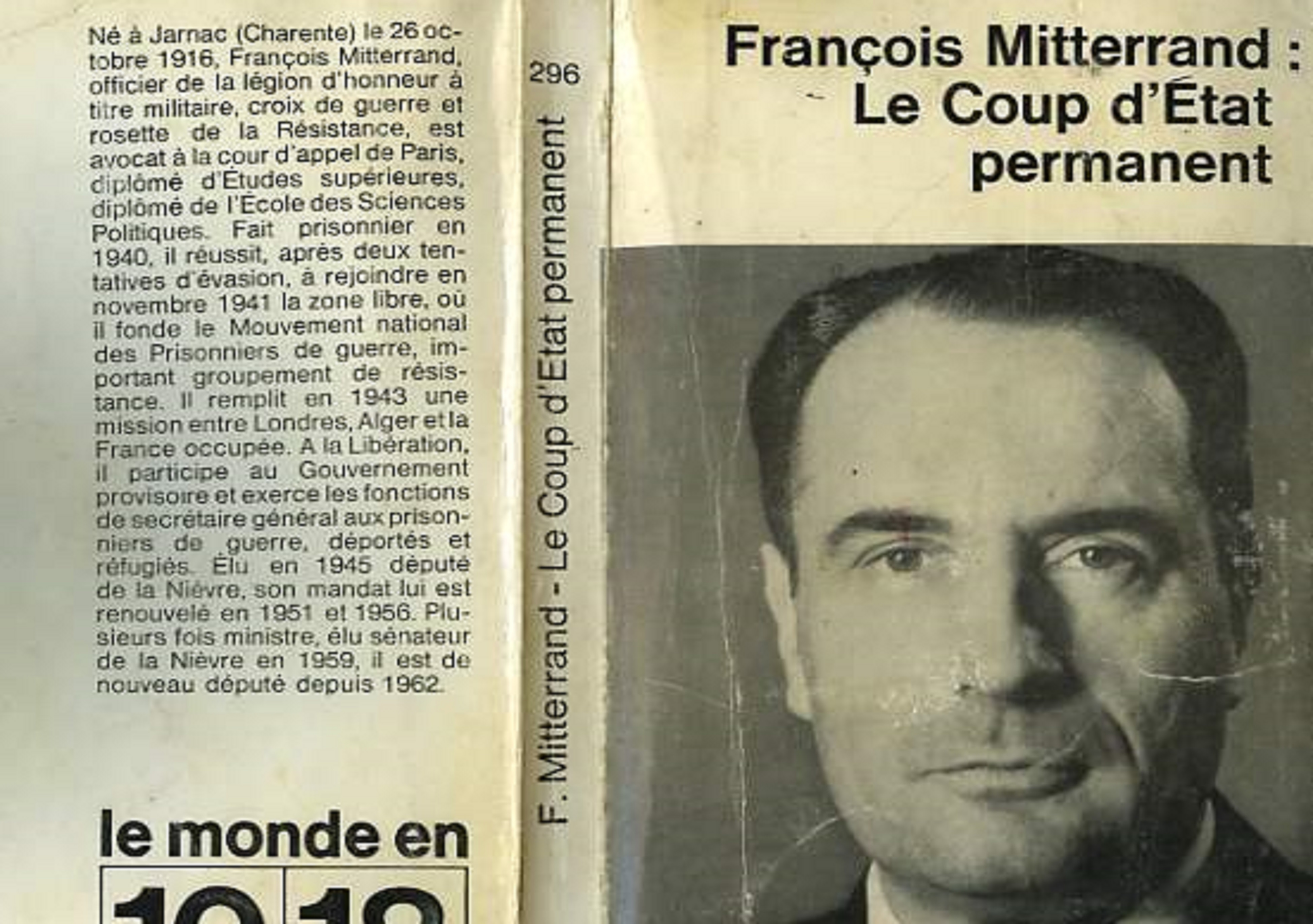

La troisième séance s’ouvre en étudiant le document 5 : de Gaulle a mis en place un pouvoir présidentiel fort mais exposé à des critiques reprochant une trop grande concentration personnelle du pouvoir. L’occupation de la classe pupitre peut encore être envisagée ; néanmoins, l’usage en salle de cours d’encyclopédies ou la présence de la classe au CDI semblent aussi pertinents. Les compétences Comprendre un document, en exploiter les informations et les confronter à ce que l’on connait par ailleurs / Exercer un esprit critique sont sollicitées.

Les élèves cherchent d’abord quels sont les personnages historiques auxquels l’auteur compare le Général. De là découle le sens global du texte.

Dans un deuxième temps, les élèves recherchent les articles les plus frappants du document 1 qui motivent l’argumentation mitterrandienne : quels articles de la Constitution peuvent justifier ces attaques ?

L’enseignant demande ensuite de rechercher à quelle fonction accède à son tour l’auteur en 1981. Par conséquent, on sollicite l’esprit critique : en quoi cela peut paraître paradoxal ?

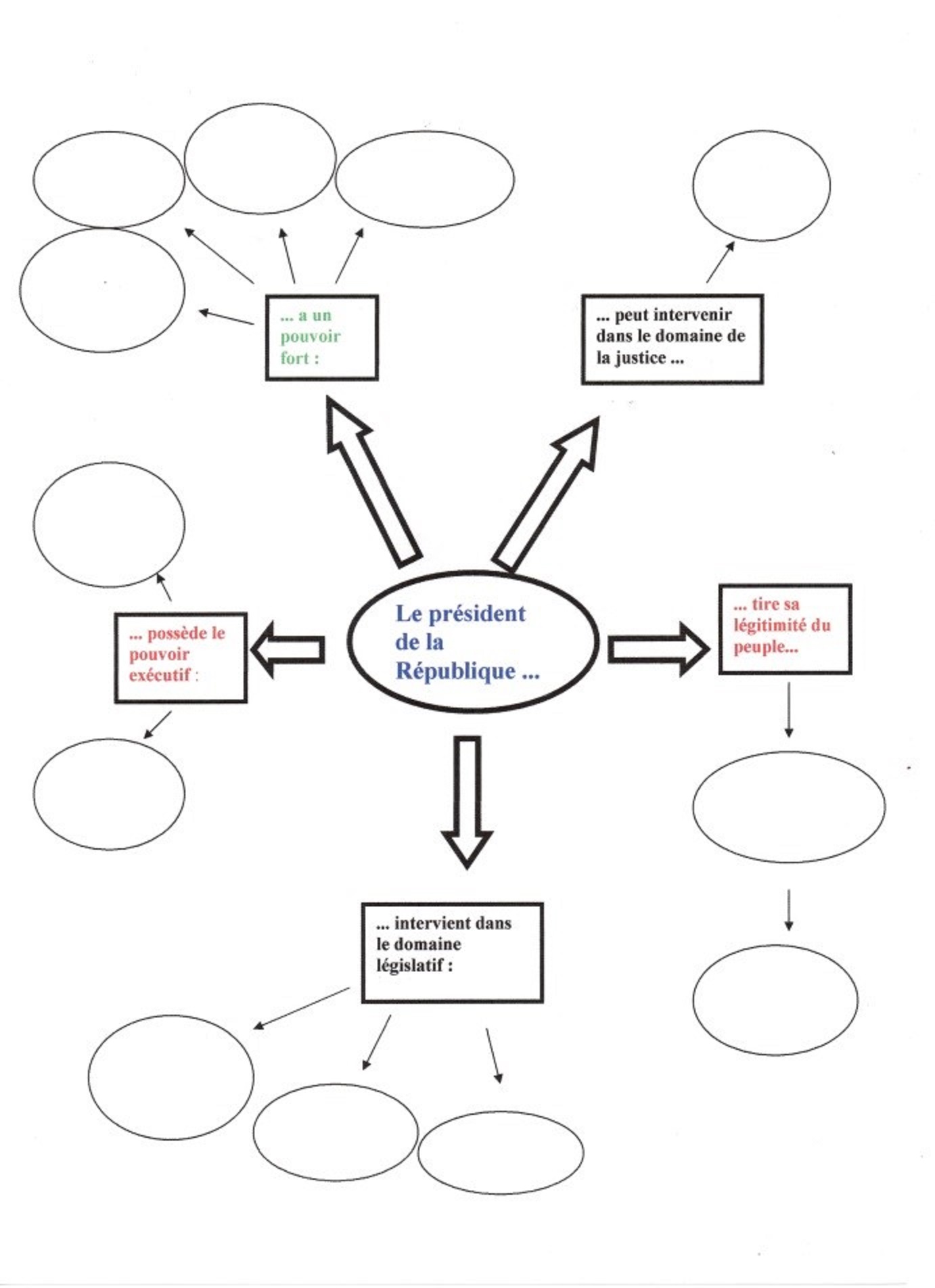

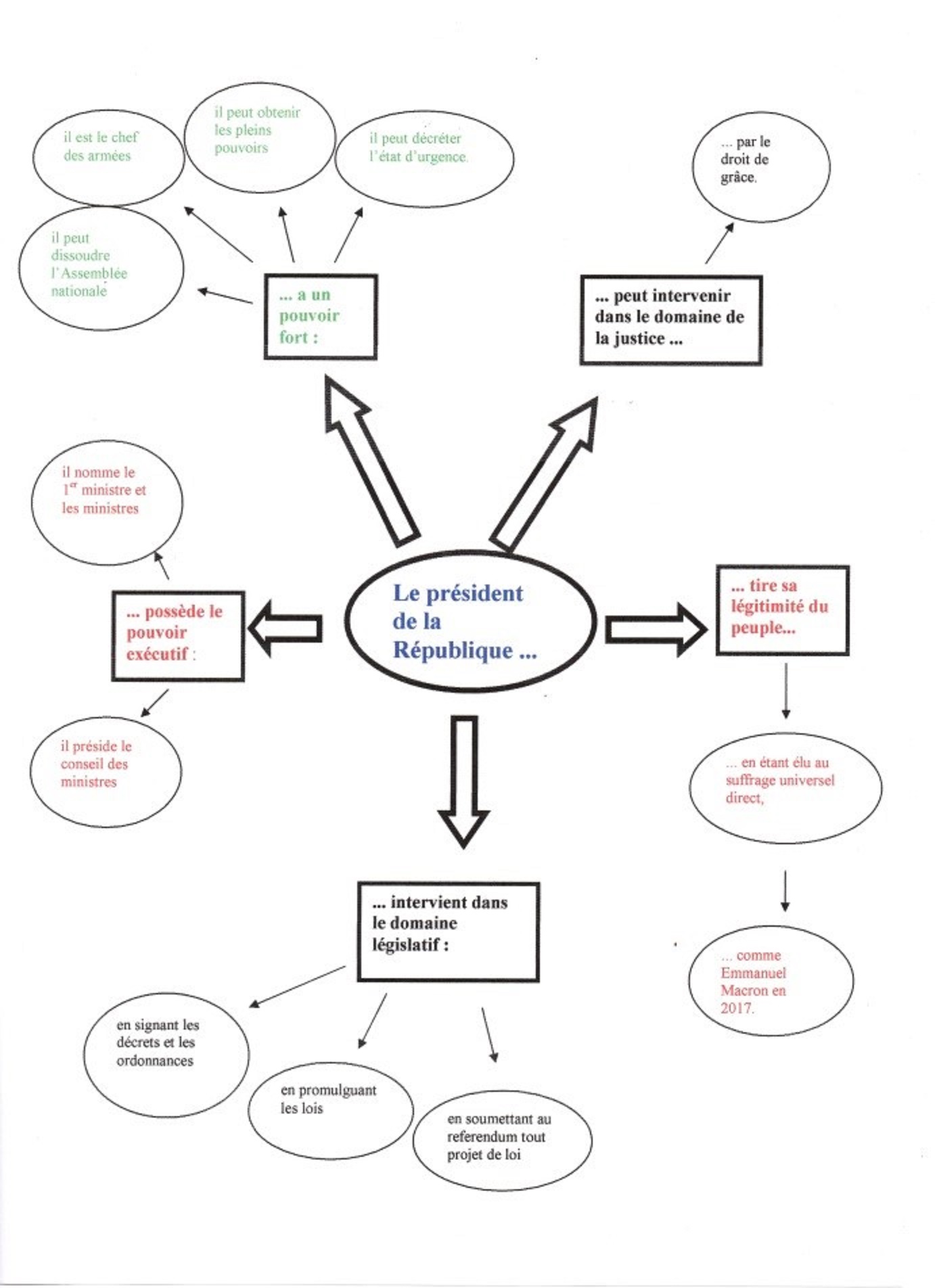

Cette troisième séance s’achève sur une synthèse finale qui peut conduire à la réalisation d’une carte mentale bâtie autour des compétences Trier des informations / Raisonner / Coopérer / Mutualiser.

En cas de déroulement de cette ultime séance en classe pupitre, l’utilisation du logiciel xmind, permettant la conception d’organigrammes de différentes sortes, peut être envisagée.

Une liste des principales attributions du président est remise aux élèves. Cette liste reprend à la fois des pouvoirs abordés lors de l’étude des documents et en comporte d’autres rajoutés par l’enseignant. Les termes sont volontairement placés dans un ordre aléatoire :

Le président de la République ; en signant les décrets et les ordonnances de lois ; il peut obtenir les pleins pouvoirs ; par le droit de grâce ; tire sa légitimité du peuple ; il nomme le Premier ministre et les ministres ; en promulguant les lois ; a un pouvoir fort ; en soumettant au référendum tout projet de loi ; il peut décréter l’état d’urgence ; peut intervenir dans le domaine de la justice ; en étant élu au suffrage universel direct ; intervient dans le domaine législatif ; il est le chef des armées ; a le pouvoir exécutif ; comme Emmanuel Macron en 2017 ; il préside le conseil des ministres ; il peut dissoudre l’Assemblée nationale.

Sur toute la surface d’une feuille format A3, les emplacements dans lesquels devront être replacées ces expressions sont déjà tracés.

Répartis en groupes de quatre, les élèves sont alors invités à compléter progressivement cette feuille A3 vierge en y replaçant les bons mots aux bons endroits.

On peut aider les élèves en indiquant que les mots en gras de la liste sont à placer au centre ou sur la première ceinture entourant le noyau de la carte mentale.

Les autres termes doivent être placés dans les ellipses de la couronne périphérique.

Une correction collective à toute la classe se déroule au tableau grâce à des élèves volontaires venant replacer à tour de rôle les termes proposés. Un code de couleur permet de différencier les types de pouvoirs du président.

La même carte mentale, format A4 cette fois et vierge, est redistribuée aux élèves : chacun constitue sa trace écrite en recopiant la carte heuristique progressivement construite au tableau.

On propose, à la fin, de trouver un titre :

Le président de la République, noyau (les termes centre ou pivot sont aussi satisfaisants ?) de la vie politique française.

Ressources complémentaires :

Bibliographie

Christian Ambrosi, Arlette Ambrosi, Bernadette Galloux, La France de 1870 à nos jours, Paris, Armand Colin, 1997, rééd. 2004.

De Gaulle a disparu. Interview d’Edouard Balladur dans l’Express, le 30 avril 2008.

Serge Berstein, La France de l’expansion, t.1 La République gaullienne, Paris, Seuil, 1989.

Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, l’effort. Paris, Plon, 1970. Reed. Pocket, 2003.

Jacques Godechot, Les constitutions de la France depuis 1789, Paris, Garnier Flammarion, 1979, réédition 1995 sous la direction de Thierry Godechot.

Jean Lacouture, Mitterrand, une histoire de Français. Tome 1 : Les risques de l’escalade. Paris, Seuil, 1998, rééd. Points Histoire, 2006.

Jean Lacouture, De Gaulle, t. 2 le politique, Paris, Seuil, 1985, 2010.

Jean Lacouture, De Gaulle, t. 3 le souverain, Paris, Seuil, 1986, 2010.

Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, Paris, Quarto Gallimard, 2002.

René Rémond, Etait-il jaloux de De Gaulle ? Dans L’Histoire, avril 2001, pp 48-49.

Michel Winock, La mêlée présidentielle, Flammarion, 2007.

Michel Winock, François Mitterrand, Paris, Gallimard, 2015.

Denis Tillinac, Le dictionnaire amoureux du Général, Plon, 2020

Jean Touchard, Le gaullisme, Points, 1978.

Film d’animation, Canopé-Fondation Charles de Gaulle, le droit de vote des femmes, 2018.

Sitographie

Conférence de presse du général de Gaulle au début de la campagne présidentielle de 1965 : http://www.ina.fr/video/I00012497.

Sur l’annonce du référendum de 1962 concernant l’élection du président de la République : http://www.ina.fr/video/CAF89034580

Sur l’annonce de la dissolution de 1968 : http://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00366/allocution-radiodiffusee-du-30-mai-1968.html

Filmographie

De Gaulle, le dernier roi de France, de Patrick Rotman, 2017.