Le Président et l’opinion publique

Place dans les programmes

Programmes de collège :

Troisième :

- Thème 3 : « De Gaulle et le nouveau système républicain (1958-1969) » dans le cadre de l’étude de la présidence du général de Gaulle qui marque une nouvelle conception de la République et de la démocratie. « Françaises et Français dans une République repensée » ; sous-thème 2 : « La Ve République, de la République gaullienne à l’alternance et la cohabitation ».

(BO spécial n°11 du 26 novembre 2015)

Programmes du lycée :

Programmes de Terminale :

- Terminale Générale – Thème 2 : « La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire (de 1945 au début des années 1970) » ; Chapitre 3 : « La France : une nouvelle place dans le monde ».

- Terminale Technologique – Thème 3 : « La France de 1945 à nos jours : une démocratie » ; Question obligatoire : « La France depuis 1945 : politique et société ».

(BO spécial n°8 du 25 juillet 2019 et BO spécial n°1 du 6 février 2020)

Objectifs pédagogiques

Objectifs :

L’étude doit permettre :

– de préciser des repères chronologiques concernant l’évolution de nos institutions, et en particulier l’année 1962

– de comprendre les particularités de l’élection du président de la République au suffrage universel direct voulue par le général de Gaulle. Plus particulièrement, elle permet de comprendre, par les idées et l’exemple que lui-même a donné, ce que le Général entendait par un rapport direct entre le peuple et le Président

Compétences visées :

– analyser et comprendre un document

– construire un raisonnement

– mettre en récit des faits et des notions

Introduction

Le dossier est composé de documents de nature variée, portant sur des sujets en apparence très différents (Mai 68, la réforme institutionnelle manquée de 1969, le contrôle de la télévision par l’Etat…). Quatre sur cinq correspondent à la deuxième partie des mandats présidentiels du général de Gaulle, lorsqu’il fait adopter l’élection du président au suffrage universel direct, instaurant une nouvelle pratique du pouvoir et des relations des Français à l’Etat, dans un contexte démocratique renouvelé depuis peu (ce que le document 1, antérieur aux autres, met en évidence).

En 1958, en revenant au pouvoir et en faisant adopter la constitution de la Vè République, le Général souhaitait placer l’exécutif au-dessus de la mêlée ; cela n’impliquait cependant pas nécessairement que le président de la République fût choisi directement par les citoyens. Jusqu’en 1962, le président de la République était désigné par un collège de grands électeurs, où les parlementaires avaient une place essentielle. La stature du Général (l’homme de la France libre) lui assurait une prééminence de fait, mais institutionnellement plus discutable et politiquement fragile : le Général devait composer avec les parlementaires.

En 1962, avec la fin de la guerre d’Algérie, qui a révélé l’intervention croissante de l’opinion publique dans la vie politique, et qui a débarrassé l’Etat d’une question qui avait eu raison du précédent régime, de Gaulle peut envisager un nouveau changement institutionnel, qui adapte la Constitution aux nouvelles exigences démocratiques : l’élection du président de la République au suffrage universel direct. Cela implique un recentrage des responsabilités politique sur la personne du Président, dont de Gaulle assume lui-même les conséquences pratiques lorsqu’il échoue à convaincre lors du référendum de 1969.

Problématique

Comment l’élection du Président au suffrage universel direct, souhaitée par de Gaulle, modifie-t-elle le rapport entre le président de la République et le peuple dès les mandats du Général (1958-1969) ?

Démarche pédagogique

Le dossier explore l’adaptation des institutions au contexte démocratique nouveau (documents 2 et 3) ouvert par la multiplication des sources et moyens d’information, au premier rang desquels la télévision (document 1). Ces médias rendent en effet la relation entre le peuple et les dirigeants plus immédiate, puisqu’ils mettent la politique sous le regard des citoyens, contrairement aux arcana imperii d’antan. Cela modifie le rapport aux pouvoirs d’Etat : la responsabilité des décisions se concentre de fait sur la personne du Président (document 4), qui doit en assumer les conséquences (document 5).

Avant de commencer, le professeur aura soin :

– de sélectionner dans la vidéo de 8 minutes les passages les plus significatifs (entre le début et 4 min 25), pour la rendre plus abordable par les élèves et pouvoir la diffuser en classe ou en salle informatique.

– de ne pas commencer par le document 1, voire d’en aborder l’étude dans un deuxième temps : facile d’accès, il est en revanche plus difficile pour les élèves d’en saisir la pertinence dans la cohérence d’ensemble du dossier s’ils n’ont pas préalablement travaillé sur les autres documents.

Le professeur commence par s’assurer que les élèves savent comment était désigné le président de la République avant 1962, mais aussi quel était le centre de gravité de la vie politique. Il le précise si tel n’est pas le cas : les élèves ne peuvent comprendre la rupture de 1962, jugée majeure aujourd’hui par certains constitutionnalistes mais aussi par une grande partie du personnel politique et de l’opinion de l’époque (voir Le coup d’Etat permanent de François Mitterrand paru en 1964), que par rapport à la situation antérieure, lorsque le président n’était pas élu directement et que le centre de gravité de l’Etat tournait autour du Parlement.

Il peut ensuite aborder les documents préalablement distribués aux élèves selon trois grands axes/temps :

1er axe : l’élection du Président au suffrage universel direct (documents 2 et 3)

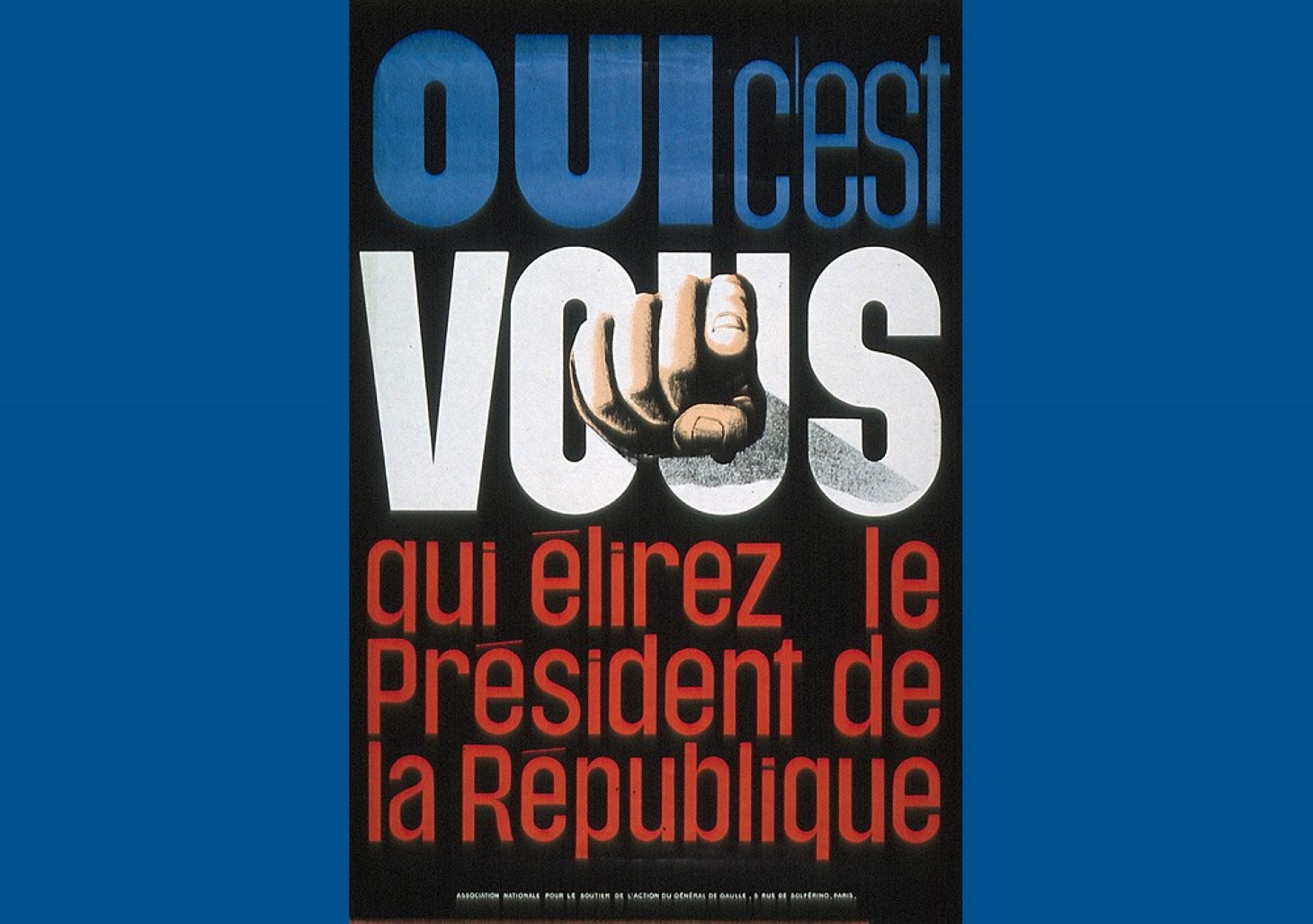

Les élèves doivent d’abord décrire le document 2, et plus particulièrement relever :

– le choix des couleurs (celle du Drapeau),

– le doigt pointé et la mise en valeur du mot « vous »,

– le style affirmatif de la phrase.

Le professeur interroge les élèves sur le but de cette affiche, en précisant bien que le document a été émis lors de la campagne pour le référendum : celui-ci n’a pas encore eu lieu. La question posée peut être : « En pensant au « vous » utilisé, à qui s’adresse cette affiche ? ». Les élèves doivent comprendre qu’il s’agit de « nous, les Français »/« nous, les citoyens ».

Le document 3 permet d’approfondir cette idée. Les élèves doivent prélever dans le document des phrases ou des mots clefs, c’est-à-dire : toute la phrase 1, et les formules « donne une tête à l’Etat » et « confiance explicite de la nation ».

Le professeur demande aux élèves d’expliquer le rapport entre les deux formules citées. Ils doivent faire le lien entre le rôle du Président et son élection par la voie du suffrage universel direct : le Président est investi de grands pouvoirs et de grandes responsabilités parce qu’il est choisi directement par le peuple. Le professeur peut alors entrer dans l’explication de la première phrase du texte et, si le temps le permet, expliciter la notion de souveraineté populaire (par opposition à la notion de souveraineté nationale).

Une question portant sur les deux documents doit permettre d’en synthétiser l’apport. Cela peut être par exemple : « En quoi l’élection du président de la République au suffrage universel direct est-elle un approfondissement de la démocratie aux yeux du Général et de ses partisans ? ». Le professeur précise que le Président, selon le Général, doit tenir sa responsabilité et sa légitimité directement du peuple.

2e axe : un rapport direct entre le Président et le Peuple.

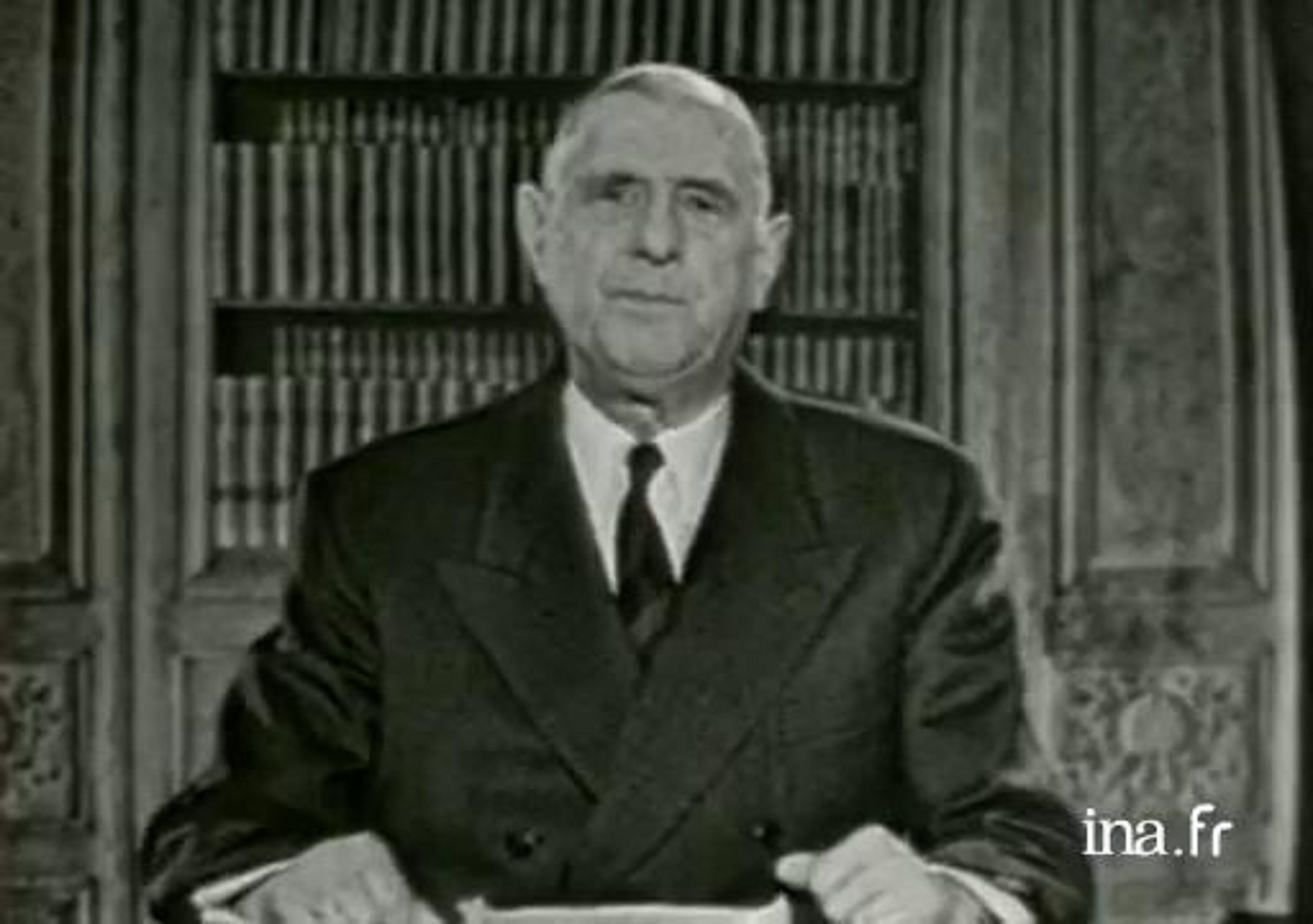

Le document 5 sert de support de base à cet axe. De fait, l’ordre de présentation ne suit pas la chronologie, puisque le document 4 est antérieur, mais ce dernier document, moins riche que le document 5, permet de comprendre le relatif divorce entre (une partie de) l’opinion et de Gaulle à la fin de son deuxième mandat, et donc la décision de 1969.

Avant de voir la vidéo, les élèves prennent connaissance de l’ensemble de consignes suivant (entre parenthèses, les réponses attendues) :

– décrivez la mise en scène de l’allocution (musique solennelle, cadrage sur l’Elysée, posture solennelle du Général…)

– relevez le vocabulaire grandiloquent employé par de Gaulle (« engager son destin », « destin de la France », « désastreuses secousses »)

– résumez le prétexte de l’allocution/précisez quelles réformes souhaite de Gaulle (réforme du Sénat et du CES)

– relevez la procédure par laquelle de Gaulle souhaite faire adopter cette réforme (referendum ; au besoin, le professeur explique ce dont il s’agit)

– indiquez ce que de Gaulle fera si la réforme est rejetée (il démissionnera).

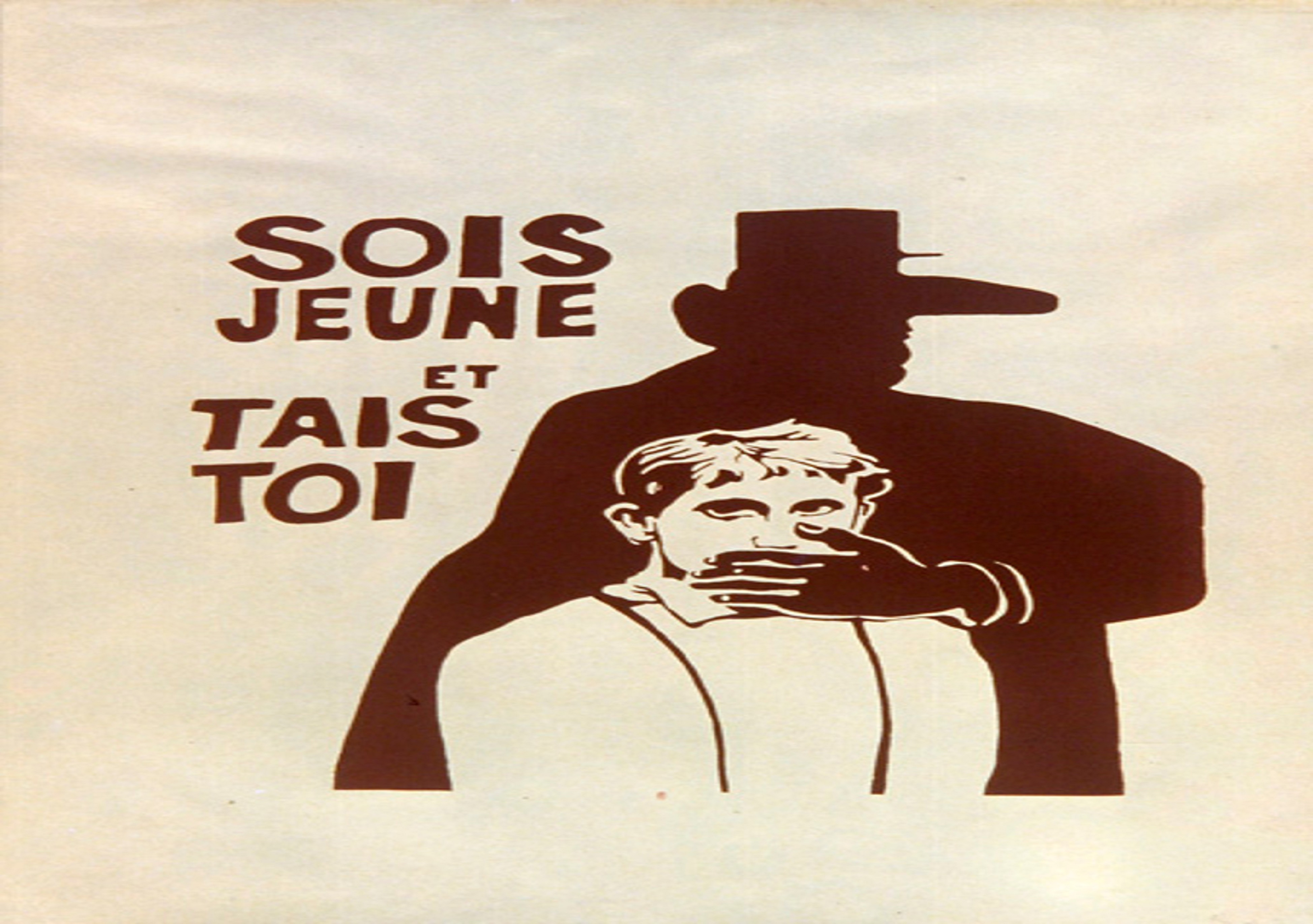

Le document 4 permet d’illustrer ce recentrage de la responsabilité politique sur le Président. Le professeur explique d’abord le contexte des évènements étudiants de mai 68. Les élèves doivent alors décrire la caricature (l’ombre de De Gaule bâillonne un jeune) et en expliquer le sens (règne de la censure, contrôle de l’information et des opinions). Ils doivent ensuite expliquer pourquoi la censure est directement imputée à de Gaulle (il est alors président de la République ; le professeur précise qu’en outre le gouvernement contrôlait alors l’information) ; enfin, il demande ce qu’une telle caricature traduit à propos du rapport entre le Président et l’opinion (un divorce avec de larges fractions de la population, en particulier la « jeunesse », dont le professeur explique la nouveauté comme catégorie socio-politique).

Le professeur indique alors que de Gaulle a perdu le referendum de 1969 et qu’il a démissionné dans la foulée, puis il incite les élèves à comprendre pourquoi, à la lumière des apports des documents 4 et 5. Il synthétise ou recadre les réponses : selon de Gaulle, si le président, responsable devant les Français, est désavoué par eux dans un referendum sur un projet qu’il porte, il perd alors sa légitimité.

3e axe : des institutions adaptées à un contexte nouveau et des citoyens mieux informés

Le professeur met en évidence le rapport entre le rôle croissant de l’opinion dans l’action politique et le développement des médias de masse. Le document 1 permet d’approfondir cette idée.

Le professeur demande aux élèves de quel média, assez nouveau en France, le Général parle (la TV). Il précise alors qu’à ce moment-là, la moitié des foyers français sont déjà équipés d’un téléviseur.

Il approfondit ensuite l’analyse par trois questions successives :

– Que reproche de Gaulle au journal télévisé ? (diffuser des nouvelles négatives et relayer des opinions contraires à celles du gouvernement, et donc aux siennes)

– que suggère-t-il ? (que le gouvernement contrôle l’information télévisée)

– quel lien établit-il entre la télé et l’opinion ? (la télé et les médias « font » l’opinion)

Le professeur est amené à nuancer un constat gaullien souvent partagé, à tort, par les élèves (les médias structurent l’opinion), et invite les élèves à mettre l’accent sur le point aveugle du propos gaullien : la diversité et l’indépendance des informations rendent les citoyens plus informés et leur donnent les moyens de réfléchir aux décisions des gouvernants, et même de les critiquer.

Il conduit alors les élèves à s’interroger sur le rôle entre information et démocratie, par exemple en demandant si dans un monde où l’information est abondante, il est possible aux gouvernants de diriger l’Etat sans rendre compte de leur action publiquement. La réponse étant négative, il conclut sur la responsabilité directe des gouvernants à l’égard de l’opinion publique, que l’élection du président de la République au suffrage universel direct est chargée traduire institutionnellement.

Le travail est finalisé par des questions de « type bac », dont les réponses peuvent utilement constituer la synthèse du cours.

Si le temps le permet, le travail peut être prolongé par l’étude d’un document sur la première cohabitation dans l’optique de la deuxième partie de l’épreuve (nombreux documents possibles autour du thème : le président Mitterrand devait-il démissionner ou non après la défaite aux législatives de 1986 ?)

Ressources complémentaires :

Bibliographie

Jérôme Bourdon, Histoire de la télévision sous de Gaulle, Paris, Anthropos, 1990.

Charles de Gaulle, Mémoires d’Espoir, tome 1 Le renouveau, Paris, Plon, 1970.

Fondation Charles de Gaulle, De Gaulle et les médias, Paris, Plon, 1994.

Jean-Louis Missikia, Dominique Wolton, La folle du logis : la télévision dans les sociétés démocratiques, Paris, Gallimard, 1993.