Un officier atypique et non conformiste

Place dans les programmes

Programmes de collège :

- Troisième – Thème 1 : « L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) » ; sous-thème 2 : « Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre-deux-guerres ».

(BO spécial n°11 du 26 novembre 2015)

Programmes de lycée :

Programmes de Première :

- Première Générale – Thème 4 : « La Première Guerre mondiale : « Le suicide de l’Europe » et la fin des empires européens » dans le cadre du chapitre « Sortir de la guerre : la tentative de construction d’un ordre des nations démocratiques ».

- Première Technologique – Thème 4 : « La Première Guerre mondiale et la fin des empires européens ».

(BO spécial n°1 du 22 janvier 2019)

Programmes de Terminale :

- Terminale Générale – spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques – Thème 2 : « Faire la guerre, faire la paix :formes de conflits et modes de résolution », Axe 1 : « La dimension politique de la guerre : des conflits interétatiques aux enjeux transnationaux ».

Objectifs pédagogiques

L’étude de la carrière d’officier et des idées de Charles de Gaulle dans les années 1930 permet aux élèves de cerner une partie relativement méconnue mais fondamentale de sa vie. Elle permet aussi de bien comprendre les raisons profondes de son départ pour Londres le 17 juin 1940, son refus de la défaite et sa volonté de poursuivre le combat contre l’Allemagne nazie. L’ensemble documentaire, comprenant trois textes et deux photographies permet de comprendre le repli de la France et la crise qu’elle traverse dans les années 1930, mais aussi de bien replacer chaque événement dans son contexte, à l’aide d’une chronologie fine.

Introduction

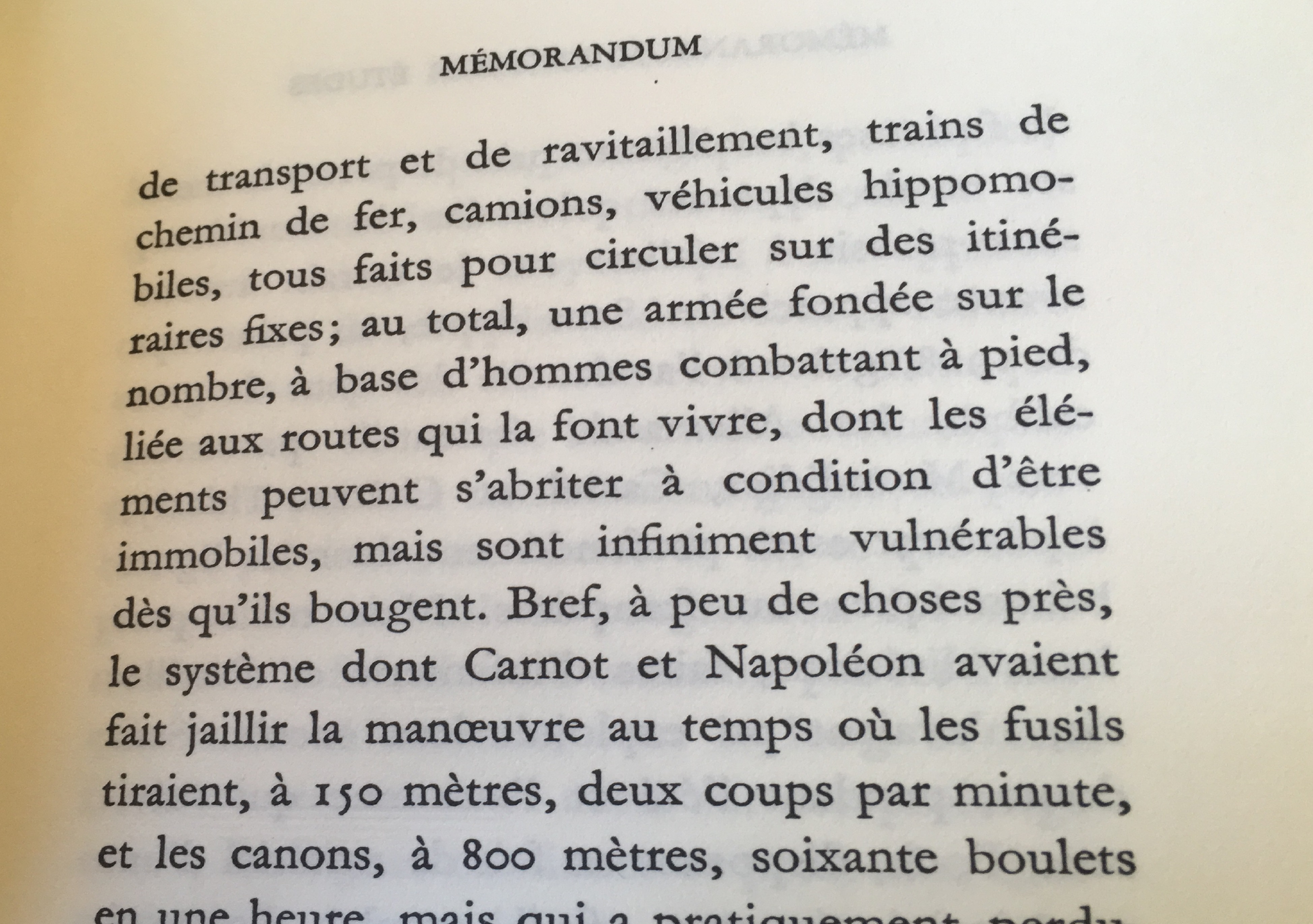

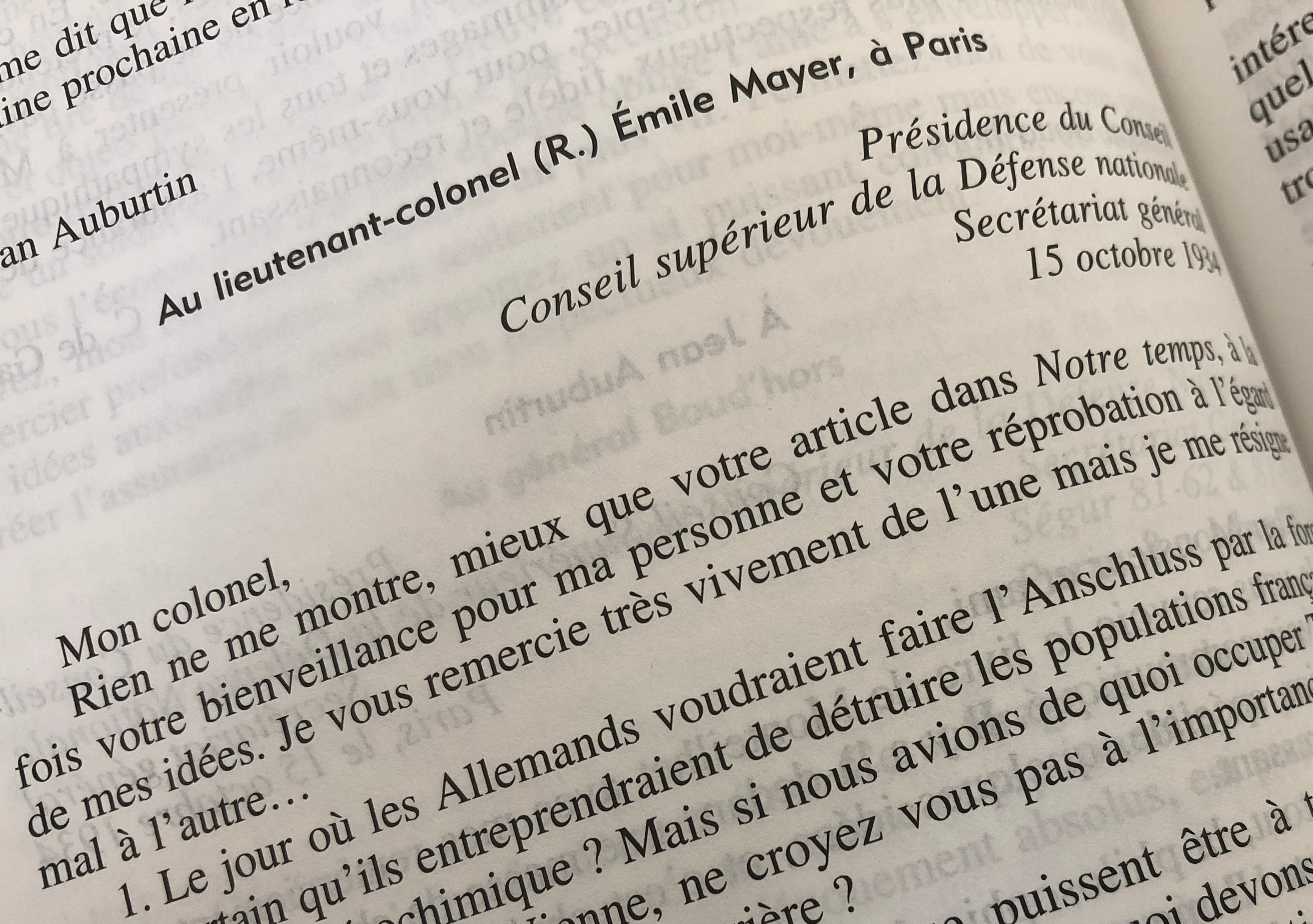

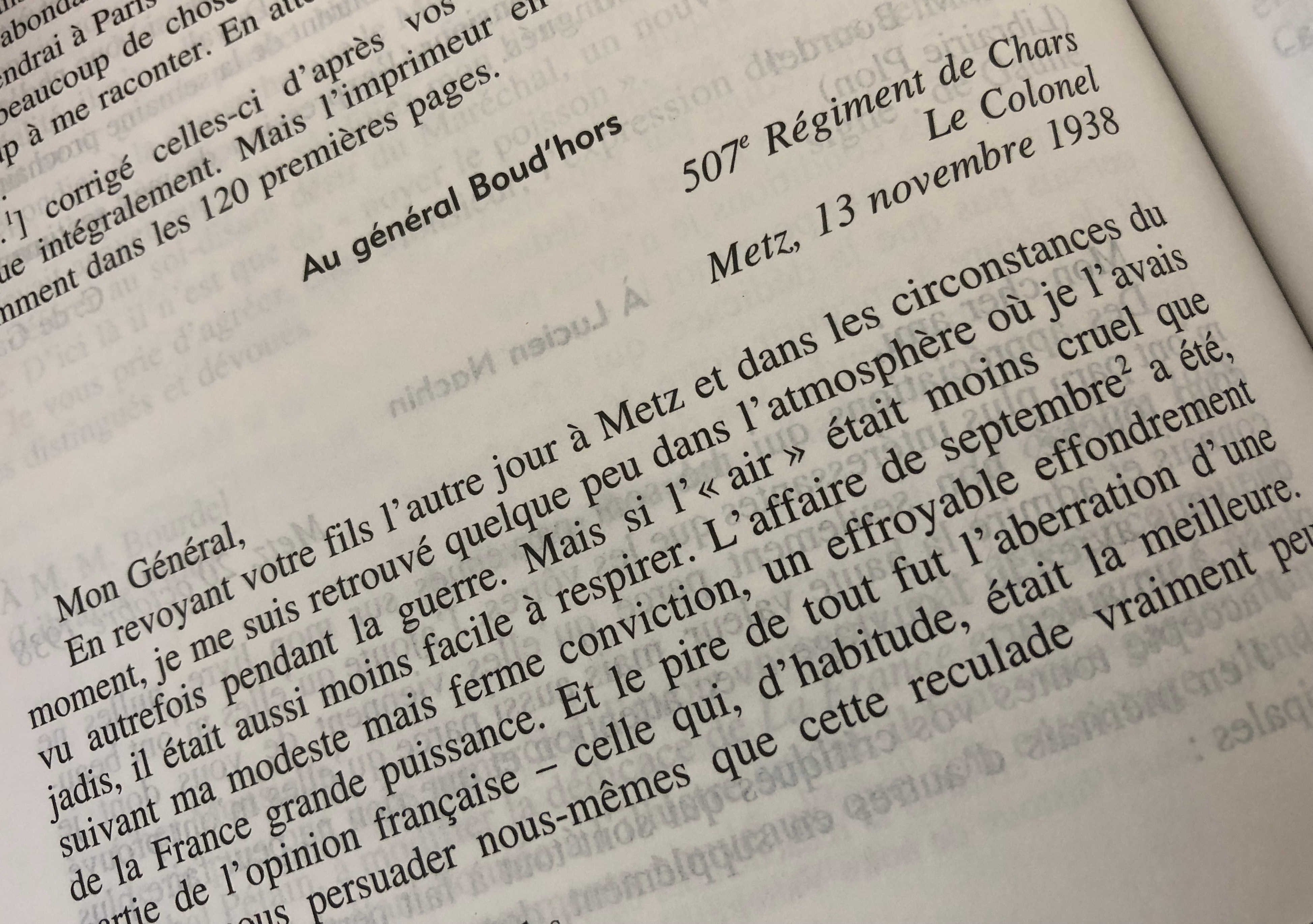

Avant de devenir le chef de la France Libre la faveur des tragiques événements de juin 1940, Charles de Gaulle connaît une certaine notoriété auprès des élites et des décideurs de la IIIe République déclinante, en défendant des conceptions militaires à contre-courant de l’Etat-major français de l’époque. Il fustige ainsi les postures défensives et attentistes des cadres de l’armée mais aussi l’illusion générale de l’efficacité de la ligne Maginot. De Gaulle, soutenu par des amis fidèles, à l’instar d’Emile Mayer et de Lucien Nachin, préfère défendre l’idée de la constitution de grandes divisions blindées, surnommées « le corps cuirassé », entièrement tournées vers l’offensive.

Problématique

L’étude permet de mieux comprendre le caractère exceptionnel de l’officier de Gaulle dans les années 1930 et ses idées non-conformistes au sein de l’armée française. Elle éclaire sa volonté de poursuivre la guerre après la défaite de juin 1940.

Démarche pédagogique

En classe de Première, cette étude peut être précédée d’une recherche personnelle sur internet (au CDI ou chez soi) sur la jeunesse, la formation et la carrière militaire de Charles de Gaulle entre 1890 et le début des années 1930, afin de bien cerner les enjeux et le contexte des documents présentés.

La photographie du gouvernement Reynaud du 6 juin 1940 (document 2) sert d’introduction à l’étude en essayant de comprendre comment cet officier supérieur, nommé général à titre provisoire, est devenu sous-secrétaire d’Etat. Il conviendrait donc de remonter le fil des années 1930 sous la forme d’une histoire récessive, c’est-à-dire, en remontant aux causes qui permettent de comprendre les choix de De Gaulle en juin 1940. On insiste alors sur le recul de la France au moment des accords de Munich (document 4), sa faiblesse stratégique et militaire (documents 1, 3 et 5) ainsi que la notion de propagande politique à travers la photographie de De Gaulle et du Président Albert Lebrun (document 5) et la lettre au général Boud’hors (document 4). Le professeur peut mener également l’étude de façon chronologique, en commençant par le document 3 et la lettre au colonel Mayer et on finit par la photographie officielle du gouvernement Paul Reynaud. Le fil conducteur de l’analyse est celui de l’argumentation de Charles de Gaulle et de sa volonté de convaincre ses interlocuteurs. Cette orientation s’inscrit alors parfaitement dans la mise en œuvre du thème 2 du programme sur l’étude de la guerre au XXe siècle.

Par ailleurs, il est tout à fait possible d’orienter l’étude du dossier documentaire selon différentes thématiques transversales :

- Les stratégies militaires dans l’entre-deux-guerres

- Les « coups de force» des régimes totalitaires

- La crise des démocraties et de la France en particulier dans les années 1930

- Les relations sociales entre les élites et notables de la IIIe République

- Le rôle de la propagande politique

Mise en activité envisagée

Les élèves travaillent alors la synthèse de documents, après un questionnaire succinct (3 ou 4 questions) pour l’ensemble documentaire, afin de s’exercer au mieux à la rédaction et la construction d’un raisonnement. On peut envisager également de faire trouver aux élèves eux-mêmes les questions à poser sur les documents, avec les corrigés. On travaille ainsi les capacités « organiser et synthétiser des informations » et « développer son expression personnelle et son sens critique », tout en préparant l’étude de document avec consigne pour le baccalauréat série L ou série ES.

Les questions pourraient être ainsi formulées, de façon transversale, conduisant à synthétiser la pensée de Charles de Gaulle dans les années 1930 :

- Quelle est l’importance des chars d’assaut pour Charles de Gaulle ?

- Comment de Gaulle juge-t-il le rôle de la France dans les relations internationales des années 1930 ?

- Quel est le rôle de Charles de Gaulle au début de la Seconde Guerre mondiale ? Comment tente-t-il de mettre en œuvre ses conceptions militaires ?

Ensuite, une fois les éléments de réponse formulés, on peut établir au brouillon un plan de rédaction de la synthèse qui reprend les points suivants :

- Les conceptions militaires de Charles de Gaulle…

- … qui bousculent des positions conservatrices et défensives d’une France en déclin.

- La « drôle de guerre » et la catastrophe finale.

Dans un dernier temps, on rédige la synthèse en insistant sur les idées non conformistes de De Gaulle et de leurs réceptions par les autorités civiles et militaire dans les années 1930. Ainsi, outre des compétences de synthèse d’informations et de rédaction, travaille-t-on, à partir de ce dossier documentaire, une analyse d’argumentation et d’idées, qui peuvent faire, éventuellement l’objet d’un travail interdisciplinaire avec le cours de Français.

Ressources complémentaires :

Sitographie

http://www.charles-de-gaulle.org/espace-pedagogie/

http://www.ecpad.fr/tag/fonds-seconde-guerre-mondiale/

Gallica BNF, Pierre Messmer, Alain Larcan, Les écrits militaires de Charles de Gaulle, Paris Puf 1985 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48090401.texteImage

Bibliographie

Charles de Gaulle, Le Fil de l’épée et autres récits, Paris, Omnibus/Plon, 1994. Paul-Marie de la Gorce, Charles de Gaulle,Tome 1, 1890-1945, Paris, Nouveau monde poche, 2013. Jean Lacouture, De Gaulle le Rebelle, 1890-1944 Tome 1, Paris, Seuil, 1984. Maurice Vaïsse, Jean Doise, Diplomatie et outil militaire la politique étrangère de la France 1871-2015, Paris, Seuil, 2015. Gabella, Regnault, Malatini, Neau-Dufour, De Gaulle, Tome 1, Paris, Editions Glénat, 2020.