De Gaulle et la Défense nationale

champignon nucléaire de Gerboise bleue, essai nucléaire français, 13 février 1960

Place dans les programmes

Programme de collège :

- Troisième – Thème 3 : « Françaises et Français dans une République repensée », sous-thème 2 : « La Ve République, de la République gaullienne à l’alternance et à la cohabitation ».

(BO spécial n°11 du 26 novembre 2015)

- Troisième. EMC – « L’engagement : agir individuellement et collectivement » ; connaissances, capacités et attitudes visées : « Connaître les grands principes qui régissent la Défense nationale ».

(BO spécial n°11 du 26 novembre 2015)

Programmes de lycée :

Programme de seconde générale et technologique

- Axe 1 : « Des libertés pour la liberté ».

(BO spécial n°1 du 25 janvier 2019)

Programme de terminale générale (tronc commun)

- Thème 2 : « La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire (de 1945 au début des années 1970) », chapitre 3 : « La France : une nouvelle place dans le monde ».

(BO spécial n°8 du 25 juillet 2019)

Programme de terminale technologique

- Thème 3 : « La France de 1945 à nos jours : une démocratie », question obligatoire : « La France depuis 1945 : politique et société ».

(BO spécial n°8 du 25 juillet 2019)

Programme de terminale HGGSP

- Thème 1 : « De nouveaux espaces de conquête », axe 1 « Conquêtes, affirmations de puissance et rivalités » et jalon « Affirmer sa puissance à partir des mers et des océans : la dissuasion nucléaire et les forces de projection maritimes ».

(BO spécial n°8 du 25 juillet 2019)

Programme de CAP

- Thème 1 : « La France de la Révolution française à la Ve République : l’affirmation démocratique ».

(BO spécial n°5 du 11 avril 2019)

- EMC. Second thème : « La protection des libertés : défense et sécurité ».

(BO spécial n°5 du 11 avril 2019)

Programme de Première professionnelle

- Second thème : « Préserver la paix et protéger des valeurs communes : défense et sécurité en France et en Europe ».

(BO spécial n° 1 du 6 février 2020)

Programme de Terminale professionnelle

- Thème 2 : « Vivre en France en démocratie depuis 1945, » sous-thème 2 : « Une République stabilisée et renouvelée pour une société en mutation ».

(BO spécial n° 1 du 6 février 2020)

Objectifs pédagogiques

La Défense nationale peut se définir comme l’ensemble des mesures prises par un pays pour assurer la sécurité de son territoire, de sa population et de ses intérêts contre toutes les formes d’agression. Selon le Livre blanc « Défense et sécurité nationale » de 2013, cette stratégie repose sur trois éléments : la protection, la dissuasion et l’intervention. A bien des égards, au moins pour les deux premiers termes du triptyque, il s’agit là d’un héritage du général de Gaulle. Les documents ici proposés permettent de mettre en évidence cette pensée gaullienne dans sa continuité, en insistant particulièrement sur la dissuasion nucléaire.

Introduction

La conception gaullienne de la défense nationale ne débute évidemment pas avec la Ve République. Pour Charles de Gaulle, militaire de carrière, combattant de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, assurer la défense de la France est le fil conducteur de sa pensée et de ses engagements. Il s’agit donc d’identifier ici sa définition de la défense nationale dans la mesure où, selon lui, « « il n’y a pas de talent ni de génie militaire qui n’aient servi une vaste politique. Il n’y a pas de grande gloire d’homme d’État que n’ait dorée l’éclat de la Défense Nationale. » (Le fil de l’épée, 1932).

Problématique

Comment s’expriment les idées fondamentales du général de Gaulle en matière de défense nationale ?

Démarche pédagogique

La démarche ici proposée a été pensée pour le niveau terminale générale, enseignement de spécialité HGGSP.

Lien des documents avec le thème étudié

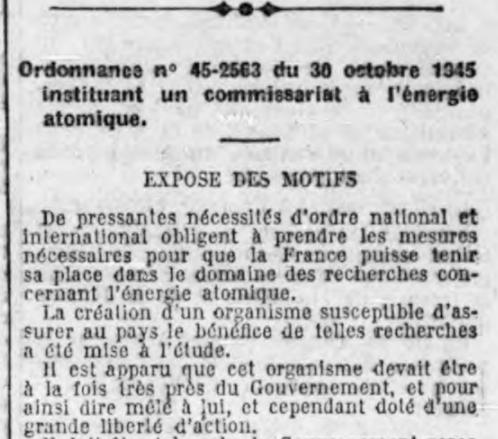

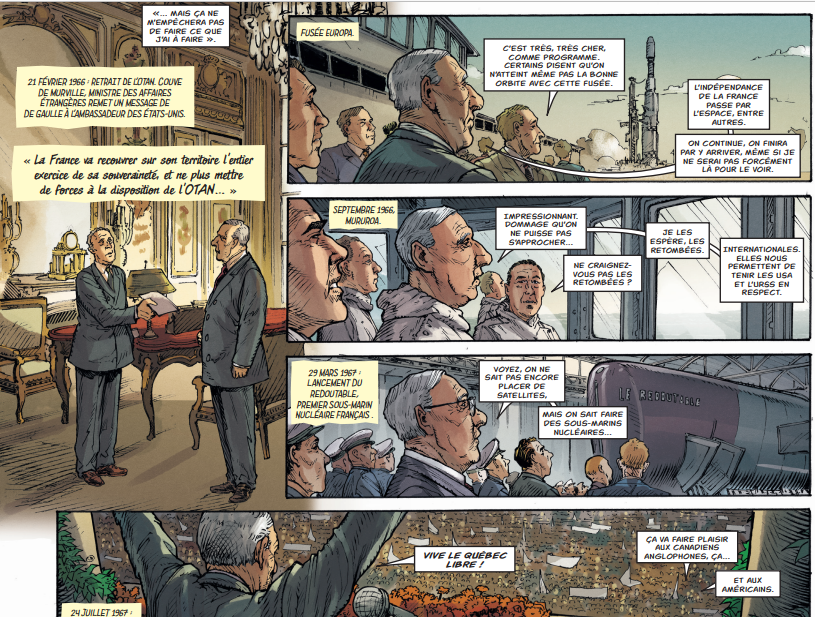

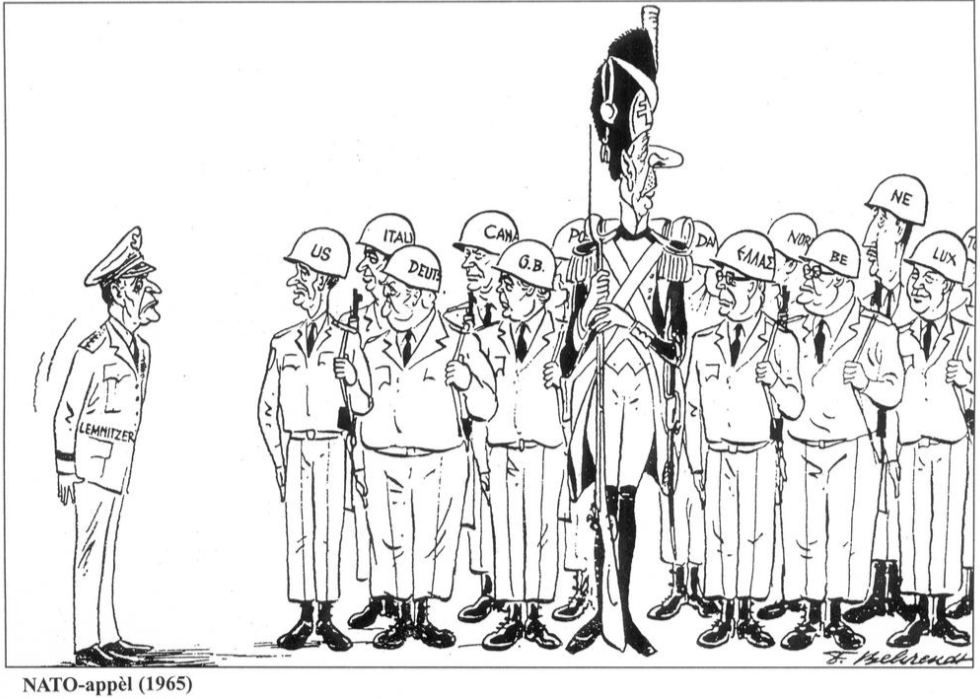

Dès l’entre-deux-guerres, Charles de Gaulle se veut un théoricien des questions militaires. Dans les quatre ouvrages écrits, ainsi que dans divers articles (document 1), elles tiennent une place essentielle. Il y exprime notamment sa vision de l’articulation entre le politique et le soldat, donc de la Défense nationale en France. Entre 1944 et 1946, dans le cadre du GPRF, il va mettre en œuvre, en partie, sa réorganisation. Cela passe par exemple par la création du CEA (document 2). Il faut toutefois attendre son retour au pouvoir en 1958 et la fondation de la Ve République pour que le général de Gaulle, devenu président, mette pleinement en œuvre son dessein (document 3). Cette pensée gaullienne de la Défense nationale trouve son aboutissement à la fois dans la bombe atomique (document 4) et dans la place qu’il désigne à la France dans le contexte de la guerre froide, et plus particulièrement celui de l’OTAN (document 5).

Mises en activité envisagées et compétences testées, consignes, modalités d’organisation, production attendue

Ce sujet peut être l’occasion de travailler la capacité « Conduire une démarche historique », et plus précisément « Justifier une interprétation ». Cette mise en activité peut s’appréhender en trois temps.

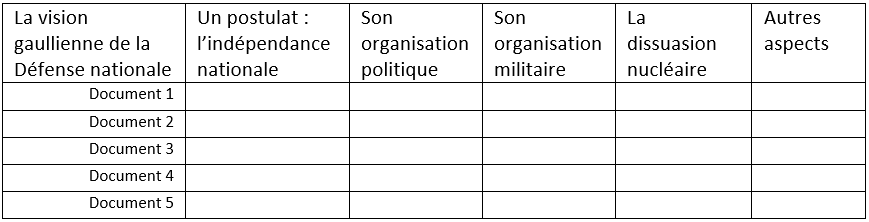

Tout d’abord, selon la progression des apprentissages et le moment de l’année, on peut envisager un premier temps qui serait un prélèvement d’informations dans les différents documents.

Puis, quand les informations ont été sélectionnées, on peut mettre en œuvre un travail de catégorisation sous la forme d’un tableau synoptique à double entrée. On peut même, au regard du niveau des élèves, se passer de l’étape initiale.

Enfin, on demande aux élèves de rédiger un texte argumenté qui répond à la consigne suivante.

A l’aide des documents et de vos connaissances, démontrez l’affirmation suivante : « C’est la défense qui justifie l’Etat, lui-même doit mener une politique qui garantisse l’indépendance de la nation. Toute l’action du général de Gaulle découle de cette idée fondamentale » (Pierre Messmer, 2003).

Ressources complémentaires :

Bibliographie

– Julian Jackson, De Gaulle, Une certaine idée de la France, Seuil, 2018.

– Mathieu Gabella, Christophe Regnault, Michael Malatini, Frédérique Neau-Dufour, De Gaulle, Tome 3, Paris, Editions Glénat, 2020.

– Actes de colloque d’un séminaire organisé par la Fondation Charles de Gaulle, Défendre la France. L’héritage de De Gaulle à la lumière des enjeux actuels, Editions du Nouveau monde & Ministère des Armées, 2020.

– Revue Espoir : La Défense (1ère partie), n°93, septembre 1993.

– Revue Espoir : La Défense (2ème partie), n°94, décembre 1993.

– Revue Espoir : L’œuvre militaire du général de Gaulle, n°137, décembre 2003.

Sitographie

https://rdv-histoire.com/programme/de-gaulle-gouverner-un-modele

Article de Tristan LECOQ

10 novembre 2020

De Gaulle

Un modèle de gouvernement

L’organisation de la défense nationale

Bayeux, le 14 juin 1952. « La défense ! C’est la première raison d’être de l’Etat. Il n’y saurait manquer sans se détruire lui-même »[1].

La mise en ordre de la façon dont notre pays se défend dans les années soixante découle, pour l’essentiel, de l’ordonnance de 1959 et des décrets des années 1960-1961. Le contexte est connu : une menace majeure, massive, militaire et mondiale, à nos frontières. Un acteur essentiel et quasi-unique : l’Etat. Une approche qui ne s’effectue plus armée par armée, mais par attributions ministérielles : aux Armées, la défense militaire ; à l’Intérieur, la défense civile ; à l’Economie, la défense économique. L’unité du tout est assurée par le Gouvernement, sous l’autorité du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef des Armées.

L’organisation de la défense nationale, un des premiers chantiers auxquels le Général se consacre dès son retour au pouvoir, se présente comme un modèle de gouvernement en la matière, et pour longtemps. On examinera successivement les principes et la construction d’un modèle d’organisation de la défense et de la sécurité nationale voulu par le fondateur de la Vème République, et sa postérité jusqu’à nos jours.

- l’organisation de la défense nationale représente pour De Gaulle l’aboutissement d’une réflexion longue initiée dans les années trente et nourrie par des textes conçus et rédigés parfois par le Général lui-même. On sait l’importance, l’ancienneté et la maturité des analyses de De Gaulle en la matière, alors qu’il est l’un des chefs de service du Secrétariat général permanent de la défense nationale, de 1932 à 1937. D’avoir été, pendant les cinq années qui précèdent, au cœur de ce chantier que la guerre arrêtera, en septembre 1939, représente un élément important de la construction de la culture administrative, militaire et politique du Général.

Depuis le début du XXème siècle sont pris en compte, au plus haut niveau dans la République, l’ensemble des intérêts de défense et de sécurité du pays. C’est ce qu’entendit traduire la loi du 11 juillet 1938, dont le travail de préparation avait été une des missions du lieutenant-colonel de Gaulle et dont l’application fut contrariée par l’entrée en guerre de la France, le 3 septembre 1939. Dans le contexte de la fin des années cinquante, une différenciation progressive se fit jour entre la préparation, la mise en condition et l’emploi de la force armée – c’est la mission de l’Etat-major des [forces] armées (EMA) du ministère de la défense – et la coordination interministérielle en matière de défense et de sécurité : c’est la mission du Secrétariat général de la défense nationale (SGDN), service du Premier ministre.

C’est chose faite en 1962, au lendemain de la guerre en Algérie. Le choix des termes, du contenant et des contenus n’est pas indifférent. Les termes, en premier lieu : le qualificatif de « nationale » appliqué à la défense ne doit pas se comprendre en raison de l’appartenance à la communauté nationale ; si celle-ci reste bien vivante, d’autres cercles d’expression de la volonté générale sont apparus dans ce domaine, au premier rang desquels l’Alliance atlantique.

Qualifier une institution de « nationale » signifie à la fois permanence des obligations qui s’y attachent et continuité de l’Etat, des populations, du territoire. Il y a là une mission de premier rang.

L’organisation de la défense de la France voulue et mise en place par le général de Gaulle est aussi une conséquence de l’ « étrange défaite » de juin 1940 et de la conscience que celle-ci, pour une bonne part, résulte d’un grave défaut d’architecture gouvernementale et militaire[2], et de l’échec de la défense des frontières dont la matérialisation la plus achevée, sinon la plus excessive fut la ligne Maginot. S’y ajoutent une forme de subordination opérationnelle à l’égard des Alliés de l’Armée française reconstruite entre 1943 et 1945[3] et l’impuissance de l’Armée sous la IVème république, qui conduit à en faire l’instrument malheureux des guerres d’Indochine et d’Algérie, laquelle s’achève avec la crise algérienne de la République française.

Ne nous y trompons cependant pas. Ce qui change fondamentalement la donne, dans les années soixante, c’est la force de frappe et la dissuasion : Mirage IV, missiles du plateau d’Albion, sous-marins nucléaires lanceurs d’engins. Il n’est plus question, dès ces années-là, de politique « navale », ou de l’armement terrestre, ou bien encore aérienne dans l’esprit du général de Gaulle, mais d’une seule et unique politique de défense, arrêtée au plus haut niveau de l’Etat et par son Chef. La dissuasion, c’est l’indépendance nationale. Le nucléaire, c’est la dernière des armes, aux mains du premier des Français[4].

C’est dans ce cadre et pour conférer une cohérence d’ensemble à la politique de défense nationale de la France qu’il faut resituer et restituer la volonté du Général de doter l’Armée de Terre, la Marine nationale et l’Armée de l’Air des matériels les plus modernes, dans le cadre de lois de programmation pluriannuelles dont les engagements budgétaires seront respectés durant sa présidence, conférant ainsi et de surcroît, à l’industrie d’armement française des vues sur l’avant, une assurance pour investir, une base pour exporter[5].

C’est dans ce contexte qu’il décide que le 7 mars 1966, les troupes de l‘OTAN qui stationnent en France devront l’avoir quittée, comme les militaires français auront quitté, au même moment, les organismes de planification intégrés de cette organisation. Il aura mis huit ans pour y parvenir, sans pour autant cesser d’être, pour les Etats-Unis et nos Alliés, dans le cadre de l’Alliance atlantique, le plus sûr soutien dans les crises majeures des années soixante, comme Cuba ou Berlin[6].

Tout se tient donc : le général de Gaulle met en place un Etat fort et respecté, des institutions solides et stables, un outil militaire efficace et dissuasif, qui garantissent pour trente ans l’indépendance nationale, le rang de puissance de la France, une place singulière au plan politique et militaire.

Cette approche est énoncée et en quelque sorte silicifiée par le Livre blanc sur la défense nationale de 1972, auquel Michel Debré, ministre d’Etat et ministre de la défense nationale, apporte la légitimité et la tonalité de celui qui s’estime et qui se pose comme le dépositaire de la pensée et de l’action du général de Gaulle en matière de défense[7]. La défense, c’est la défense des frontières de la France, et le respect de ses engagements.

- Qu’en est-il, aujourd’hui, de l’organisation de la défense et de la sécurité nationale, soixante ans après ces grands textes fondateurs, vingt-cinq ans après le Livre blancde 1994, et depuis ceux de 2008 et 2013, pour aboutir à la Revue stratégique de 2017 ? Le cadre, le contexte, et les acteurs de la défense et de la sécurité connaissent des transformations majeures, surtout depuis une vingtaine d’années. L’architecture française de défense et de sécurité s’est renouvelée en profondeur et la mobilisation face aux crises, intérieures et extérieures, fait émerger une nouvelle culture de gouvernement.

Les principes sur lesquels repose la conduite d’une politique publique de défense et de sécurité ont connu des inflexions fortes. Une série de textes, plus ou moins contraints par le contexte politique de leur rédaction, en sont le témoignage : les Livres blancs de 1972, 1994, 2008, 2013 et la Revue stratégique de 2017[8], les rapports annexés aux lois de programmation militaires, les interventions du Président de la République et du Premier ministre devant l’Institut des hautes études de la défense nationale et à l’Ecole de guerre, les débats au Parlement, pour se limiter à ces exercices publics.

En 1972, le ministre de la défense Michel Debré avait décidé d’un Livre blanc sur la défense nationale. En 1994, c’est un Livre blanc sur la défense qui avait marqué la sortie, pour nos armées, du contexte de la Guerre froide. En 2008 comme en 2013, l’exercice voulu par le Président de la République aboutissait à un Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. De la défense nationale à la défense, puis à la défense et à la sécurité nationale : il y a là une évolution porteuse de sens.

1972, c’est la première patrouille du Redoutable. Ce sont les dernières adaptations de notre Armée de terre, dix ans après la fin de la guerre d’Algérie. C’est la rénovation de notre flotte de surface. C’est une Armée de l’Air nouvelle, dont les matériels font la fierté du pays. Le Livre blanc de Michel Debré est une réflexion « à froid » de gardiens vigilants du dogme gaulliste de l’indépendance nationale.

1994, c’est la fin d’une menace massive, militaire, mondiale. C’est le temps des Balkans et de l’Irak, dans un contexte de déstructuration des organisations collectives internationales. C’est la guerre sur notre continent et la situation mouvante du Proche et du Moyen Orient. Ce sont des adversaires possibles, divers et différents, et des conditions d’engagement incertaines. Une réflexion « à chaud », encore marquée par les concepts, le cadre et le contexte de la Guerre froide.

L’ébauche de nouvelles solidarités, entre les Etats-Unis, l’Alliance atlantique, et l’ONU. Des inflexions importantes à notre politique de défense : la mobilité, le renseignement, la planification, la formation et les opérations interarmées. Un nouvel équilibre entre la dissuasion et l’action.

En 2008 et en 2013, comme en 2017 c’est un changement de nature de notre défense et de notre sécurité, avec la menace à nouveau mortelle et permanente, mais autre, du terrorisme et des Etats qui lui seraient liés. Avec celle, différente mais tout aussi dangereuse des armes de destruction massive. Avec une mobilisation quasi-permanente face aux « crises en chaîne » qui affectent la sécurité nationale. La professionnalisation, l’autonomie stratégique, la continuité entre sécurité intérieure et sécurité extérieure. Les engagements et les interventions de plus en plus nombreux de la France dans des alliances ou des opérations qui ne sont pas de circonstance y répondent, dans une Europe de la défense en construction, en Afghanistan ou en Libye, en Afrique et dans l’est de la Méditerranée[9].

Il n’empêche : le système français de gouvernement en matière de défense nationale repose toujours, sous la Vème république et depuis le général de Gaulle, sur une dyarchie inégalitaire au profit du Président de la République. L’administration des sommets de l’Etat en découle, au moins partiellement, avec dans le cas de la défense et de la sécurité nationale un primat politique net du Président, un primat administratif fort du Premier ministre, un ministre qui est et qui n’est que « des Armées ».

L’essentiel réside en effet, en matière de gouvernement de la défense nationale, dans le respect de la dialectique des légitimités : le politique et l’administratif, le civil et le militaire, la conception et la mise en œuvre doivent demeurer « séparables mais non séparés », comme on a pu le dire des forces françaises au sein de l’Alliance atlantique de 1966 à 2009. C’est reconnaître que le caractère essentiel du « pré-politique » : préparer et suivre l’exécution des décisions, c’est-à-dire tout, sauf prendre la décision elle-même suppose, comme le disent les militaires, de se situer « à la poignée de l’éventail ». Le dernier mot revient toujours au politique, c’est-à-dire au Président de la République.

L’évolution du cadre, du contexte et des acteurs de la défense et de la sécurité nationale a cependant pour conséquence la définition, progressive et en l’état achevée, d’une nouvelle organisation en la matière. La multiplication des crises, intérieures et extérieures, depuis un peu moins de vingt ans est l’occasion d’une réflexion sur les capacités de notre système à y faire face. Comment gouverner par gros temps ?

En 1951, Raymond Aron écrit Les guerres en chaîne. Nicolas Baverez en fera un commentaire inspiré dans la biographie qu’il consacrera, en 1993, à l’écrivain[10]. La guerre vue par Aron, c’est le dynamisme de la violence, c’est la transformation de l’outil militaire, ce sont les rencontres contingentes des acteurs, de l’histoire et de leurs erreurs.

Près de soixante-dix ans plus tard, nous sommes passés des « guerres en chaîne » aux « crises en chaîne », à l’intérieur et à l’extérieur du territoire. L’Etat doit donc renforcer les fonctions de veille, d’alerte et d’expertise, et mettre en place les chaînes d’information et de commandement adéquates, dans un double contexte. L’Etat n’est plus en mesure de faire face, seul, toujours et en tous lieux et en l’état, à toutes les crises, d’une part.

Il joue cependant sa crédibilité à chaque crise, sous le regard d’une opinion publique qui exige des réponses immédiates et efficaces. Comme les crises se déroulent, désormais, en chaîne, les acteurs le sont aussi : du local à l’européen et à l’international.

En même temps, l’intérêt collectif ne s’incarne plus uniquement, spontanément, nécessairement, dans l’Etat-nation. Autant dire qu’une nouvelle culture de gouvernement émerge, plus contractuelle, plus partenariale, plus globale.

D’où la réforme de la planification nationale de sécurité, et celle de la fonction « protection » dans les armées. Naturellement, ces évolutions majeures et inachevées ont des conséquences qui concernent au premier chef les militaires, mais qui les dépassent à bien des égards. S’ils étaient, hier, les premiers dans la défense, et le plus souvent les seuls, ils ne sont plus qu’un élément parmi d’autres dans la sécurité : à l’image de l’Etat lui-même ! Si la défense globale plaçait les armées à la tête du système, le reste suivant et alimentant la mobilisation générale, le déplacement des lignes de la défense militaire à la sécurité nationale fait que tout ne tourne plus autour de la fonction militaire, ni même de l’action militaire.

Une nouvelle dimension de l’organisation de la sécurité nationale émerge bien, à un moment où trois difficultés se confirment, auxquelles tous les responsables publics devront faire face. Nos concitoyens demandent tout, autant et quelque fois plus à une puissance publique, à un Etat qui n’est plus qu’un primus inter pares au milieu de ses partenaires. Ils supportent de plus en plus mal la contrainte, dimension désormais historique du comportement de l’Etat. Ils mettent en cause, directement, collectivement et individuellement, les responsables de l’action publique.

La mission « gaullienne » de sécurité nationale, c’est à dire la continuité et la permanence, suppose une organisation qui rassemble tous les acteurs, dans la durée, autour d’un même objectif, une polyvalence des missions, autour de la continuité de la vie nationale et une évaluation de leurs résultats, un partenariat dans les comportements, autour d’un Etat stratège.

Avec une interrogation finale : combien de temps faudra-t-il pour passer d’une époque à une autre, d’un système à un autre, d’une logique à une autre ? De la trilogie intérêts vitaux – Etat souverain – dissuasion nucléaire, au triptyque infrastructures vitales – acteurs en chaîne – continuité de la vie nationale ? Avec quels moyens à mettre en œuvre, et quels résultats à atteindre ? Rien ne se fera, probablement, aussi vite. Mais souvenons-nous cependant du général de Gaulle qui, à la fin de sa vie, disait que « Puisque tout recommence toujours, ce que j’ai fait sera, tôt ou tard, une source d’ardeurs nouvelles après que j’aurai disparu »[11].

Tristan Lecoq

Inspecteur général (histoire – géographie)

Professeur des universités associé (histoire militaire et maritime contemporaine)

Faculté des Lettres de l’Université de la Sorbonne

[1] Charles de Gaulle, Discours et messages t. 2 « Dans l’attente 1946-1958 », Paris, Plon 1970 p.527.

[2] Marc Bloch, L’étrange défaite, Paris, Albin Michel 1957.

[3] Tristan Lecoq « Refaire l’Armée française (1943-1945). L’outil militaire, l’instrument politique, le contrôle opérationnel » in Guerres mondiales et conflits contemporains numéro 257 Paris, Presses universitaires de France, avril 2015.

[4] Maurice Vaïsse, La France et l’atome. Etudes d’histoire nucléaire, Bruxelles, Bruylant 1994.

[5] Maurice Vaïsse (dir.), Armement et Vème République. Fin des années 1950 – fin des années 1960, Paris, CNRS éditions, 2002.

[6] Maurice Vaïsse, Pierre Mélandri, Frédéric Bozo, La France et l’OTAN, Paris, André Versaille 2012.

[7] Livre blanc sur la défense nationale, Paris, CEDOCAR 1972 (tome 1) et 1973 (tome 2).

[8] Livre blanc sur la défense nationale Paris, CEDOCAR 1972 (tome 1) et 1973 (tome 2), Livre blanc sur la défense Paris, La documentation française, 1994, Défense et sécurité nationale. Le livre blanc Paris, Odile Jacob/La documentation française, 2008, Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2013 Paris, La documentation française, 2013, Revue stratégique de défense et de sécurité nationale 2017, Paris, DICoD, bureau des éditions, octobre 2017.

[9] Tristan Lecoq « France : de la défense des frontières à la défense sans frontières » in Questions internationales numéro 79-80, « Le réveil des frontières » Paris, La Documentation française mai-août 2016.

[10] Nicolas Baverez Raymond Aron, Paris, Flammarion 1993, p 254 et suivantes

[11] Tristan Lecoq « Assurer la sécurité de la nation : la question de l’organisation de la défense nationale » in Revue de défense nationale numéro 829 Paris, avril 2020