De Gaulle et le patrimoine

Place dans les programmes

Programmes de collège :

- Troisième : Thème 3 « Françaises et Français dans une République repensée », la partie 3 : « Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 : nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses politiques ». (BO spécial n°11 du 26 novembre 2015)

Programme du lycée :

- Terminale Générale – Thème 2 : « La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire (de 1945 au début des années 1970) » ; Chapitre 3 : « La France, une nouvelle place dans le monde », objectifs : « Les débuts de la Ve République : un projet liant volonté d’indépendance nationale et modernisation du pays » ; points de passage « Charles de Gaulle et Pierre Mendès-France deux conceptions de la République », « La constitution de 1958 »

- Terminale Générale – spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques –

Thème 4 – « Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques » ;

Axe 1 « Usages sociaux et politiques du patrimoine » ;

Axe 2 « Patrimoine, la préservation entre tensions et concurrences », Urbanisation, développement économique et préservation du patrimoine. Paris entre protection et nouvel urbanisme… » ;

OTC « La France et le patrimoine, des actions majeures de valorisation et de protection », – La gestion du patrimoine français : évolutions d’une politique publique », « Le patrimoine, facteur de rayonnement culturel de la France dans le monde et objet d’action diplomatique (un exemple du patrimoine immatériel : le repas gastronomique des Français) ».

- Terminale Technologique – Thème 3 : « La France de 1945 à nos jours : une démocratie » : Question obligatoire : « La France depuis 1945 : politique et société ». (BO spécial n°8 du 25 juillet 2019 et BO spécial n°1 du 6 février 2020)

Objectifs pédagogiques

Il y a plusieurs pistes d’entrées dans le thème avec la figure de de Gaulle.

3 options possibles :

1. Charles de Gaulle comme figure patrimoniale (4h) :

Cette piste permet d’introduire le thème et de proposer une définition du patrimoine à partir d’un dossier documentaire travaillé en groupes.

2. Traitement du dossier comme fil conducteur du chapitre (30 min par entrée :

Comment la relation entretenue par de Gaulle avec le patrimoine permet-elle d’appréhender les évolutions de la notion de patrimoine et ses usages ?

Il est possible d’utiliser un document qui introduit chaque axe du chapitre avant de continuer avec le reste du programme.

3. Traitement du dossier dans l’OTC

« La France et le patrimoine, des actions majeures de valorisation et de protection », – La gestion du patrimoine français : évolutions d’une politique publique », « Le patrimoine, facteur de rayonnement culturel de la France dans le monde et objet d’action diplomatique » (4h)

De quelle manière de Gaulle a-t-il marqué la politique patrimoniale française et avec quels objectifs ?

Comment le patrimoine participe-t-il selon de Gaulle au rayonnement et à la grandeur de la France ?

Il s’agit de constituer un dossier documentaire analysé en groupes avec une restitution collective qui permet aux élèves à la fin de la restitution de répondre à une question type composition (celles indiquées en gras par exemple)

Le professeur peut se charger sous forme de cours dialogué d’introduire les évolutions postérieures (contestation, ouverture, décentralisation).

Les autres thèmes (Bassin Minier, repas gastronomique) peuvent être traités sous forme d’exposés.

EXEMPLE 1

Intro :

- Construction et élargissement de la notion de patrimoine. De la transmission entre individus à l’héritage au profit de l’humanité (2h avec correction)

Il est possible de construire l’introduction à partir du général de Gaulle comme figure patrimoniale. Il s’agit en début de séance de s’assurer que le personnage est connu.

Faire un brainstorming rapide (5min) pour noter les éléments que les élèves retiennent du personnage historique. Cela permet de voir ce que maîtrisent les élèves.

- Militaire 1e et 2e GM

- Départ à Londres pour continuer lutte armée (18 juin) et faire reconnaître autorité politique française

- Libération de Paris

- (« Traversée du désert »)

- Retour au moment de la guerre d’Algérie et création Ve République

- Crise de mai 1968 et démission

- Retraite à Colombey, mort en 1970

Cela servira ensuite pour approfondir le sujet et comprendre que le patrimoine est une notion construite.

- Présentation rapide du dossier documentaire (dialogue 10-15 min)

- (A lire) Incipit des Mémoires de de Gaulle lui-même, rédigés avant son retour au pouvoir : on y voit sa conception du patrimoine et du rôle de la France

- Patrimoine possédé par la famille qui permet de voir également les différents moyens de transmission et de conservation. On comprend également qu’il y a une circulation des objets.

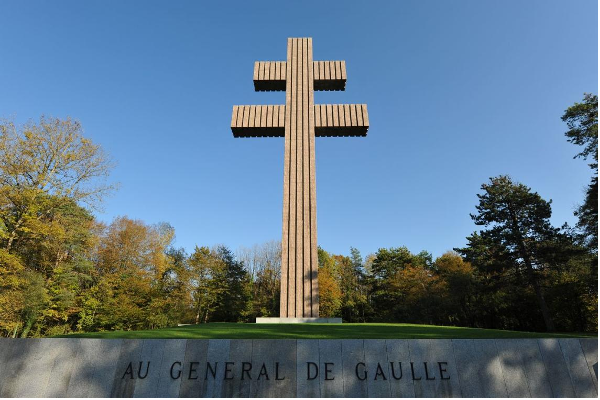

- (A nommer) Lieux gaulliens privés et publics qui conservent une partie de la mémoire du personnage. Les documents sont issus du site de la fondation, en charge de la transmission de la mémoire. Parmi ces lieux on trouve la croix de Lorraine, installée sur le site où a vécu et est mort de Gaulle. Il faut faire attention aux objectifs attribués à ces lieux, aux moyens de conservation, aux personnes et aux échelles géographiques concernées.

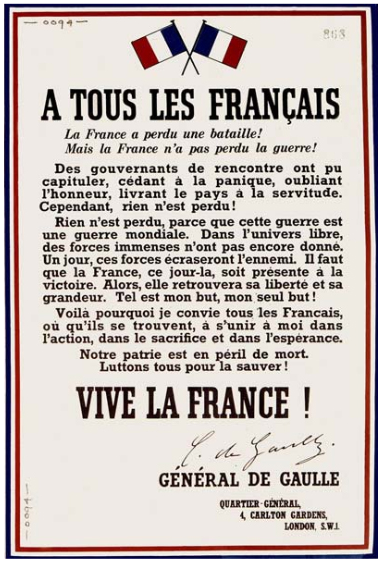

- Dossier de candidature (que les élèves liront seuls) auprès de l’UNESCO pour faire inscrire les documents relatifs à l’Appel du 18 juin 1940 comme patrimoine mondial. On s’intéresse pour l’instant uniquement aux propriétaires des documents, aux échelles, ce qui permet de définir le patrimoine. On reviendra dans un 2e temps sur l’UNESCO et son fonctionnement à partir de ce doc.

- Photo du Grand Trianon du château de Versailles : Montrer la photo, l’inscrire dans l’économie générale des lieux. Insister sur la symbolique monarchique et les liens que de Gaulle a établis entre la République et la monarchie. La rénovation du Trianon voulue par de Gaulle et Malraux s’inscrit bien dans cette préoccupation majeure qu’était la préservation du patrimoine mais n’est pas dénuée de symbolique.

° Incipit Mémoires de guerre – L’Appel, pp 8-9, Paris, Plon, 2020 (éd. or.1954)

« Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l’inspire aussi bien que la raison. Ce qu’il y a, en moi, d’affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. J’ai, d’instinct, l’impression que la Providence l’a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. S’il advient que la médiocrité marque, pourtant, ses faits et gestes, j’en éprouve la sensation d’une absurde anomalie, imputable aux fautes des Français, non au génie de la patrie. Mais aussi, le côté positif de mon esprit me convainc que la France n’est réellement elle-même qu’au premier rang ; que, seules, de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même ; que notre pays, tel qu’il est, parmi les autres, tels qu’ils sont, doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit. Bref, à mon sens, la France ne peut être la France sans la grandeur.

Cette foi a grandi en même temps que moi dans le milieu où je suis né. Mon père, homme de pensée, de culture et de tradition, était imprégné du sentiment de la dignité de la France. Il m’en a découvert l’Histoire. Ma mère portait à la patrie une passion intransigeante. […] Petit Lillois de Paris, rien ne me frappait davantage que les symboles de nos gloires : nuit descendant sur Notre-Dame, majesté du soir à Versailles, Arc de Triomphe dans le soleil, drapeaux conquis frissonnant à la voûte des Invalides. »

Le patrimoine des de Gaulle

- Exemple d’objets donnés par Philippe de Gaulle (le fils de Charles) au musée de l’Ordre de la Libération en 2019 :

- Croix de guerre 1914-1915 avec étoile

- Insigne de la 1ère division de grenadiers polonais offert par la brigade polonaise à Londres en 1941

- Coffret à cigarettes en argent offert par des officiers britanniques de l’armée du Rhin au commandant de Gaulle à Verdun les 25 et 26 avril 1929

- La plaque d’identité militaire et deux décorations ayant appartenu à son grand-père, Henri de Gaulle (1848-1932) : sa croix d’officier de la Légion d’honneur et sa médaille commémorative de la Guerre de 1870.

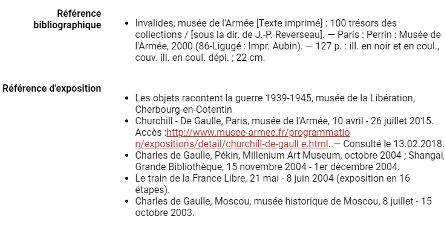

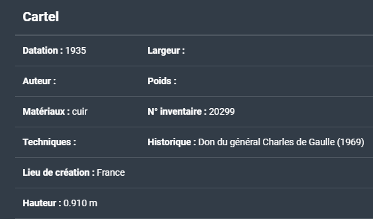

La notice de la veste de cuir du colonel de Gaulle porté lors de la campagne de France mai-juin 1940 conservée au musée de l’Armée (site du musée de l’Armée)

Les lieux gaulliens :

a. La géographie (site de la fondation Charles de Gaulle)

« Qu’ils soient lieux de mémoire ou musées, l’hôtel particulier de la rue de Solférino, la Maison Natale à Lille, le Mémorial de Colombey-les-Deux-Églises, l’Historial et l’espace commémoratif de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle allient désormais espaces scénographiques, interactivité, pédagogie, son et images pour répondre à une logique de transmission contemporaine. Chacun de ces espaces associe passé disparu et présent vivant. Tous participent à rendre intemporel l’enseignement du plus “illustre des Français”.

b. L’exemple de la Croix de Lorraine (voir doc annexe)

Extraits du dossier de candidature pour l’inscription de l’Appel du 18 juin 1940, 21 juin 2004 (site Unesco) (voir doc annexe)

Missions : comprendre la notion de patrimoine, ses contours et ses évolutions

Par groupe de deux ou trois. 20 minutes de travail en autonomie pour les deux premières questions (prise de notes au sein du groupe) puis restitution orale par l’un des élèves du groupe (10 min). Puis le professeur complète et ajuste pour s’assurer que tout est clair. Nouveau temps en groupes pour la question 3 (20 min). La question 4 peut être posée à l’ensemble de la classe. La dernière peut faire l’objet d’un nouvel échange de groupe ou être réfléchie collectivement.

Photo du Général de Gaulle qui reçoit le duc d’Edimbourg au Grand Trianon. (site du Château de Versailles)

Quels sont les éléments considérés comme faisant partie du patrimoine ?

On constate à travers le dossier une variété des éléments constitutifs du patrimoine : c’est un terme polysémique.

- En 1er lieu, dans le sens latin, le patrimoine est constitué des biens acquis au sein d’une famille. Biens que l’on transmet après la mort, en priorité à ses descendants, mais pas seulement.

C’est le sens du doc 2 (objets) et 3 (Croix de Lorraine) :

- Biens privés (documents, objets, mobiliers et immobiliers comme La Boisserie) ayant appartenu au père (Charles), grand-père (Henri) et transmis par la mère (dans le cas des manuscrits du discours du 18 juin). La valeur des objets ici n’est pas artistique, comme cela pourrait être le cas d’une collection de peintures sur le modèle des Médicis à la Renaissance ou des Rockefeller au début XXe s, mais plutôt historique et affective, ou un reflet de l’engagement familial auprès de la nation.

- Par le biais d’un legs, don, il y a une possibilité de transmettre après sa mort une partie de son patrimoine à une fondation caritative ou à une institution. C’est une pratique très courante au Moyen-Age et à l’époque moderne : on lègue à une institution religieuse pour assurer son salut. Ici les dons s’opèrent par l’intermédiaire de la fondation du patrimoine pour restaurer la Croix de Lorraine. C’est est une fondation privée qui cherche à mobiliser des fonds pour la sauvegarde du patrimoine, particulièrement le « petit patrimoine » qui n’est pas protégé par l’Etat (une autre facette du patrimoine par rapport à ce que décrit de Gaulle dans ses Mémoires par ex).

On peut rappeler ici, point sur lequel il est possible de revenir dans l’OTC sur les politiques publiques, que la dation (don d’œuvre précieuse en échange de l’exonération des droits de succession) a été mise en place sous l’administration de Gaulle en 1968.

- L’échelle familiale n’est pas la seule à considérer. Les Mémoires de de Gaulle présentent une conception du patrimoine entendu comme patrimoine monumental à valeur esthétique et historique, reflétant la grandeur religieuse, politique et militaire de l’Etat français à travers les époques :

- « ND Paris» : création étalée sur deux siècles (mi XIIe – mi XIVe s), c’ est donc une synthèse de l’art médiéval et un emblème du prestige capétien.

- « Versailles» : château associé au Roi-Soleil, Bourbon Louis XIV, résidence royale et siège des institutions 1683-1789

- « Arc de Triomphe» : création de Napoléon pour célébrer les victoires militaires de la France à partir de 1806.

- « Invalides» : création de Louis XIV pour les invalides de guerre à partir de 1670 et où figure le tombeau de Napoléon depuis 1840.

→ Ces éléments apparaissent comme le parcours type de la visite touristique (comme le suggère l’expression « Petit Lillois de Paris ») mais ils montrent aussi, idée chère à de Gaulle, l’unité de la nation française, la continuité de la grandeur française, particulièrement militaire : chacun de ces lieux a une origine royale et a été réapproprié, parfois dans la douleur, par les détenteurs successifs de l’autorité politique :

- ND : lieu également du sacre de Napoléon Ier

- Versailles : réappropriation par Louis-Philippe mais aussi par la République (dont de Gaulle lui-même à partir de 1958)

- Arc de Triomphe : inauguration par Louis-Philippe en 1836 + cérémonie du soldat inconnu

- Invalides : continuité entre Louis XIV et Napoléon

La métaphore du temps (« nuit »-« soir »-jour) renforce aussi cette idée de continuité historique.

- Le patrimoine connaît aussi autre acception : « petit patrimoine », patrimoine immatériel, naturel

Nous en avons des indices dans le dossier de l’UNESCO : ce que l’on considère comme patrimoine c’est l’archive sonore, le manuscrit du brouillon du discours. Ce sont des dimensions différentes, à une échelle plus « humaine » du patrimoine.

[Il est possible aussi de faire intervenir le patrimoine naturel, paysager. On peut s’appuyer sur le site de Colombey et sur l’exemple du Mémorial. En effet, il est volontairement fait une place à la terre de Colombey au sein du mémorial :

« L’ensemble est parcouru par le sillon de Colombey, sillon matérialisé sur le sol et illustré par un faisceau sonore composé de bruits de feuilles mortes, de pas dans la neige et de chants d’oiseaux. », E.Cohen, et P. Goetschel, « Historial et Mémorial : deux lieux de mémoire et d’histoire consacrés au général de Gaulle », Sociétés & Représentations, 2008.

De même lorsqu’on visite La Boisserie l’environnement, la vue dégagée depuis le bureau du général contribuent directement à l’atmosphère particulière du lieu.

Enfin, dans le dossier sur la Croix de Lorraine on rappelle que le site sur lequel s’élève la croix ne doit comporter « aucune autre construction visible depuis la Boisserie », c’est une forme de sanctuarisation de ce patrimoine paysager.]

Quelles sont les évolutions concernant le public, les destinataires du patrimoine ?

- Du privé au public

Nous avons des indices dans l’histoire des objets de la famille de Gaulle:

D’abord conservés et transmis de manière classique dans l’enceinte familiale, du vivant des personnes ou par testament : ainsi le texte du discours a été transmis à Philippe de Gaulle par sa mère peu avant sa mort. Ces objets deviennent ensuite des éléments des collections publiques conservés dans des institutions muséales et apparaissent comme des biens communs, des « trésors » (notice de la veste de cuir).

C’est la même logique qui est développée dans le dossier sur la Croix de Lorraine par la Fondation du Patrimoine : l’idée que « tous les Français » sont désormais détenteurs de ce patrimoine.

La transformation à l’œuvre a été bien sentie par de Gaulle lui-même, comme en témoigne cette citation extraite du dossier de l’UNESCO : « conservez précieusement ces manuscrits, si je réussis ils feront partie du patrimoine de nos enfants ». Ici les enfants ne sont pas seulement le fils et les filles de de Gaulle, mais plus sûrement les enfants de France. La métamorphose privé/public s’opère ici à la faveur de la transformation de de Gaulle lui-même en personnage public national.

- Une démocratisation et un élargissement du public

L’étude du dossier pour la restauration de la Croix nous montre que non seulement l’ensemble de la nation est concerné par cet élément de patrimoine mais aussi que le public touché n’est plus forcément celui que mentionnait de Gaulle dans ses Mémoires. La grande culture historique de de Gaulle reflète celle des élites cultivées de la fin du XIXe, de province ou de Paris. Il faut attendre la 2e moitié du XXe siècle pour voir s’élargir l’accès à la culture et au patrimoine en particulier.

Ainsi le dossier mentionne une « dynamique populaire » qui permet à la souscription de remporter un succès « massif ». C’est d’ailleurs « 400 000 personnes » qui se rendent la 1e année de l’inauguration sur ce lieu.

Le public concerné par le patrimoine gaullien s’internationalise, c’est 67 pays différents qui participent à la souscription initiale de 1971. On peut faire la même remarque à partir de l’analyse de la circulation des objets ayant appartenu au général. Ainsi la veste a fait partie d’exposition à Cherbourg, à Pékin et à Moscou.

C’est enfin le sens du registre « Mémoire du monde » encadré par l’UNESCO. La 2e partie de l’introduction du cours se concentrera particulièrement sur cette institution mais on peut déjà rappeler que l’UNESCO considère un élément qui a un « intérêt universel » et qui témoigne d’une histoire commune.

Cela montre tout à la fois le rayonnement de la figure de de Gaulle et le fait que le patrimoine traverse les frontières.

Quels sont les objectifs du patrimoine ? Comment les assurer ?

On a montré la variété des éléments constitutifs du patrimoine (monument, objet, voix), du patrimoine gaullien en particulier. Mais les usages, ce qu’on attend du patrimoine, sont également très larges.

On note tout d’abord que le patrimoine se situe à la croisée de différentes dimensions temporelles (passé /présent/futur) :

La notice de la fondation de Gaulle présentant les lieux gaulliens met bien en avant ce point. La fondation explique que ces lieux « associe [nt] passé disparu et présent vivant ». Elle insiste sur l’idée de la « transmission » qui est au cœur de son rôle.

Le patrimoine est donc un élément qui est transmis à des publics variés et qui crée des ponts entre les générations. Ici, il s’agit de rendre toujours vifs la pensée et l’engagement gaulliens pour des Hommes qui n’en sont plus forcément les contemporains.

Afin de remplir cet objectif, les acteurs publics et privés du patrimoine ont différentes missions : c’est la trilogie conservation/préservation/valorisation

- Le patrimoine doit être référencé et conservé. C’est bien la responsabilité par ex des musées, celui de l’Armée par ex ou de la fondation. La notice de la veste de de Gaulle rappelle bien les caractéristiques précises de l’objet afin d’en assurer une conservation optimale. Nous avons un autre exemple avec le dossier constitué pour l’Appel du 18 juin. Les promoteurs du dossier exposent le lieu et les conditions de conservation des différents documents.

- Le patrimoine doit aussi faire l’objet d’une préservation. Le dossier porté à l’UNESCO insiste bien sur le danger que courent les archives sonores radiodiffusées. Elles sont présentées comme un « patrimoine fragile ». Elles nécessitent un environnement spécifique (peu d’humidité, température particulière, …) Se pose la question aussi de la transposabilité des enregistrements. Il s’agit donc d’assurer au patrimoine une protection contre la dégradation (Croix de Lorraine), la destruction et la disparition afin de préserver la possibilité de la transmission. L’inscription à UNESCO est aussi moyen pour protéger le patrimoine en en reconnaissant sa valeur universelle. Lorsque le patrimoine est endommagé il est question de le restaurer (normalement à l’identique) comme c’est le cas de la Croix.

- Dernière mission qui est liée à la transmission également : la valorisation du patrimoine. Les documents illustrent la variété des mises en valeur possibles :

- Mise en exposition des objets, archives audio, à destination d’un public, particulièrement les jeunes : ce sont les objectifs de l’Historial (Paris), Mémorial (Colombey). Ces deux derniers lieux sont récents (2008- pour les 50ans de la Ve République) et même si leur origine et leur organisation diffèrent, ils témoignent d’une volonté de moderniser la muséographie classique en donnant naissance à des lieux contemporains, interactifs, aptes à créer des liens entre passé et présent.

- Tourisme qui peut prendre la forme ci-dessus, mais aussi simplement comme présence sur les lieux présentant un intérêt patrimonial : recueillement au pied de la Croix de Lorraine, parcours des lieux gaulliens.

- Utilisation de campagne de publicité pour donner de la visibilité à ce patrimoine gaullien : une partie de la documentation vient de dossier de presse, de communiqué (Croix de Lorraine) qui ont été faits pour éclairer les actions menées.

- Démarche scientifique menée par la fondation de Gaulle pour encourager les travaux sur les éléments du patrimoine gaullien.

A partir des lieux gaulliens, du brainstorming réalisé ensemble, du dossier UNESCO et du dossier de la croix de Lorraine

Le patrimoine est-il seulement un héritage du passé ?

Patrimoine = héritage, ce qui est transmis. Mais il faut bien comprendre que s’opère une sélection, un tri. Le patrimoine, c’est ce que l’on choisit de transmettre car on considère que l’objet, site, personnage, moment, doc est digne de l’être. Dans le brainstorming, chacun a mis en avant aspect particulier sur lequel il y a souvent consensus, mais pas forcément.

Pour la construction de la Croix de Lorraine, il y a eu 12 projets et c’est Yvonne de Gaulle qui a choisi celui qui lui semblait le mieux incarner les valeurs portées par son mari.

Les docs montrent des éléments qui acquièrent le statut de patrimoine, qui sont transformés progressivement en lieu, en objet patrimonial : c’est l’exemple des lieux gaulliens, La Boisserie par exemple acquiert une valeur importante pour les Français, elle est patrimonialisée. Dans cette transformation, il y a bien une volonté de mettre en avant une chose plutôt qu’une autre parce qu’on la juge porteuse de valeurs que l’on souhaite transmettre.

A partir du travail réalisé, essayez de formuler une définition du patrimoine. Les groupes s’échangent leur définition

La forme ici peut être plus libre mais il faut s’assurer que les différents moments expliqués le long du travail ont été compris :

- Notion polysémique (monument, art, objet, document, immatériel et naturel), volontairement accueillante et floue

- Notion qui s’est élargie (du privé, de l’élite à la nation) et touche un public national et international

- Volonté de sélectionner ce qui est digne d’être conservé et transmis.

Indications bibliographiques :

Articles et ouvrages :

- Cohen et P. Goetschel, « Historial et Mémorial : deux lieux de mémoire et d’histoire consacrés au général de Gaulle », Sociétés & Représentations, vol. 26, no. 2, 2008, pp. 219-231

- Jackson, De Gaulle, Une certaine idée de la France, Seuil, 2019

Sites consultés :

- Fondation de Gaulle : https://www.charles-de-gaulle.org/

- Mémorial Charles de Gaulle : http://www.memorial-charlesdegaulle.fr/articles-1/8-3-genese-projet/

- Ministère de la Culture pour le dossier de presse pour la restauration de la Croix de Lorraine : https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Mecenat/ARTICLES-A-LA-UNE/Souscription-nationale-pour-la-restauration-de-la-croix-de-Lorraine

- Musée de l’Armée et Historial : https://www.musee-armee.fr/collections.html et https://www.musee-armee.fr/votre-visite/les-espaces-du-musee/historial-charles-de-gaulle.html