Un combattant parmi des millions

Place dans les programmes

Programmes de collège :

- Troisième : Thème 1 : « L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) » ; sous-thème 1 : « Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale » et sous-thème 2 : « Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre-deux-guerres »

(BO spécial n°1 du 22 janvier 2019)

Programmes de lycée :

Programmes de Première :

- Première Générale – Thème 4 : « La Première Guerre mondiale : « le suicide de l’Europe » et la fin des empires européens » ; « Les sociétés en guerre : des civils acteurs et victimes de la guerre».

(BO spécial n°1 du 22 janvier 2019)

- Première Technologique – Thème 4 : « La Première Guerre mondiale et la fin des empires européens » en particulier via l’étude des notions « Mobilisation » et « Front ».

(BO spécial n°1 du 22 janvier 2019)

Programmes de Terminale :

- Terminale Générale – spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques :

Thème 2 : « Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution, Axe 1 : « La dimension politique de la guerre : des conflits interétatiques aux enjeux transnationaux ».

Thème 3 : « Histoire et mémoires », Axe 1 : « Histoire et mémoires des conflits, un débat historique et ses implications politiques : les causes de la Première Guerre mondiale »

(BO spécial n°1 du 22 janvier 2019)

Etudier la vie de Charles de Gaulle pendant la Grande Guerre permet de comprendre celles de millions d’hommes de sa génération. Chaque ancien combattant de la Première Guerre mondiale pouvait retrouver une part de lui-même, de ses souffrances, dans le vécu du lieutenant puis capitaine de Gaulle.

Introduction

Fils d’un professeur d’histoire, Charles de Gaulle a une jeunesse baignée par le récit des épisodes de l’Histoire de France. Pendant son enfance et son adolescence, il rêve de grandeur nationale et d’exploits militaires.

Âgé de vingt-trois ans quand arrive la tempête de 1914, il est, comme des millions de Français, jeté dans la mêlée.

Problématique

En quoi le vécu de Charles de Gaulle entre 1914 et 1920 permet-il d’appréhender à la fois celui de toute une génération et la situation internationale d’une époque ?

Démarche pédagogique

Les activités proposées aux élèves se déroulent dans l’ordre où sont présentés les documents.

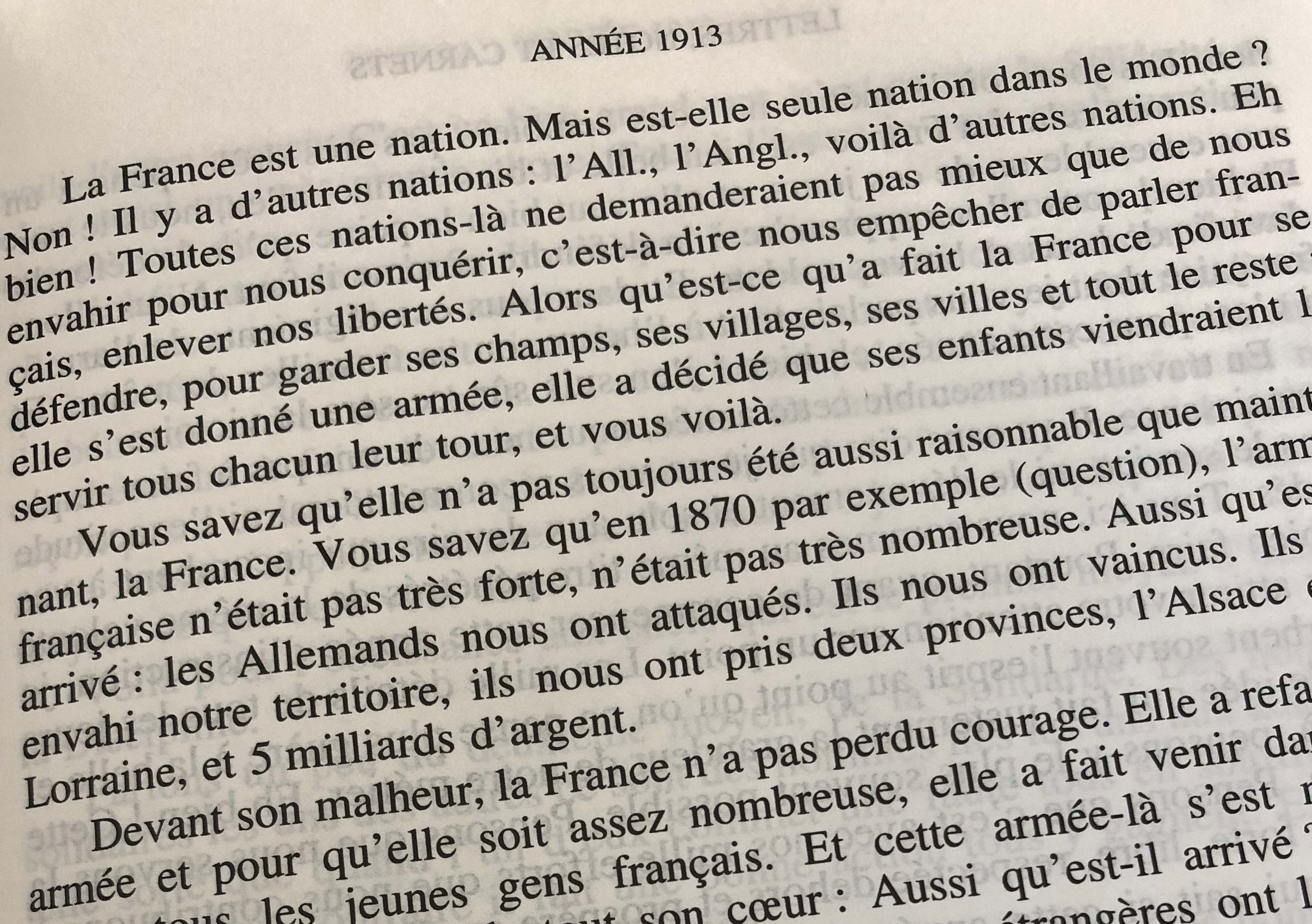

Le document 1 permet de comprendre les relations internationales tendues, particulièrement entre la France et l’Allemagne, avant 1914. Les compétences Analyser et comprendre un document / Se repérer dans le temps / S’informer dans le monde du numérique sont sollicitées. Une part de l’activité nécessite de se trouver en salle pupitre pendant la séance consacrée à ce document.

Il est d’abord demandé aux élèves de faire du prélèvement d’informations pour trouver l’auteur, sa fonction et l’année où il a prononcé ce discours (ces informations ont donc été préalablement rajoutées). De même, les élèves relèvent le passage qui prouve que la situation internationale est alors tendue.

Compte tenu de l’année du texte et de l’indication fournie par la phrase « Voilà quarante deux ans que la France est en paix », les élèves calculent à quelle année remonte la fin de la dernière guerre que la France avait alors connue.

L’outil numérique est ensuite utilisé pour retrouver comment se termine ce conflit et en quoi il a nourri un ressentiment des Français vis-à-vis des Allemands.

Puis l’enseignant guide les élèves en leur fournissant les mots-clés « Crises franco-allemandes ». Après les avoir tapés dans une barre de recherche, les élèves découvrent à propos de quel pays et en quelles années les rapports entre la France et l’Allemagne se sont encore un peu plus envenimés.

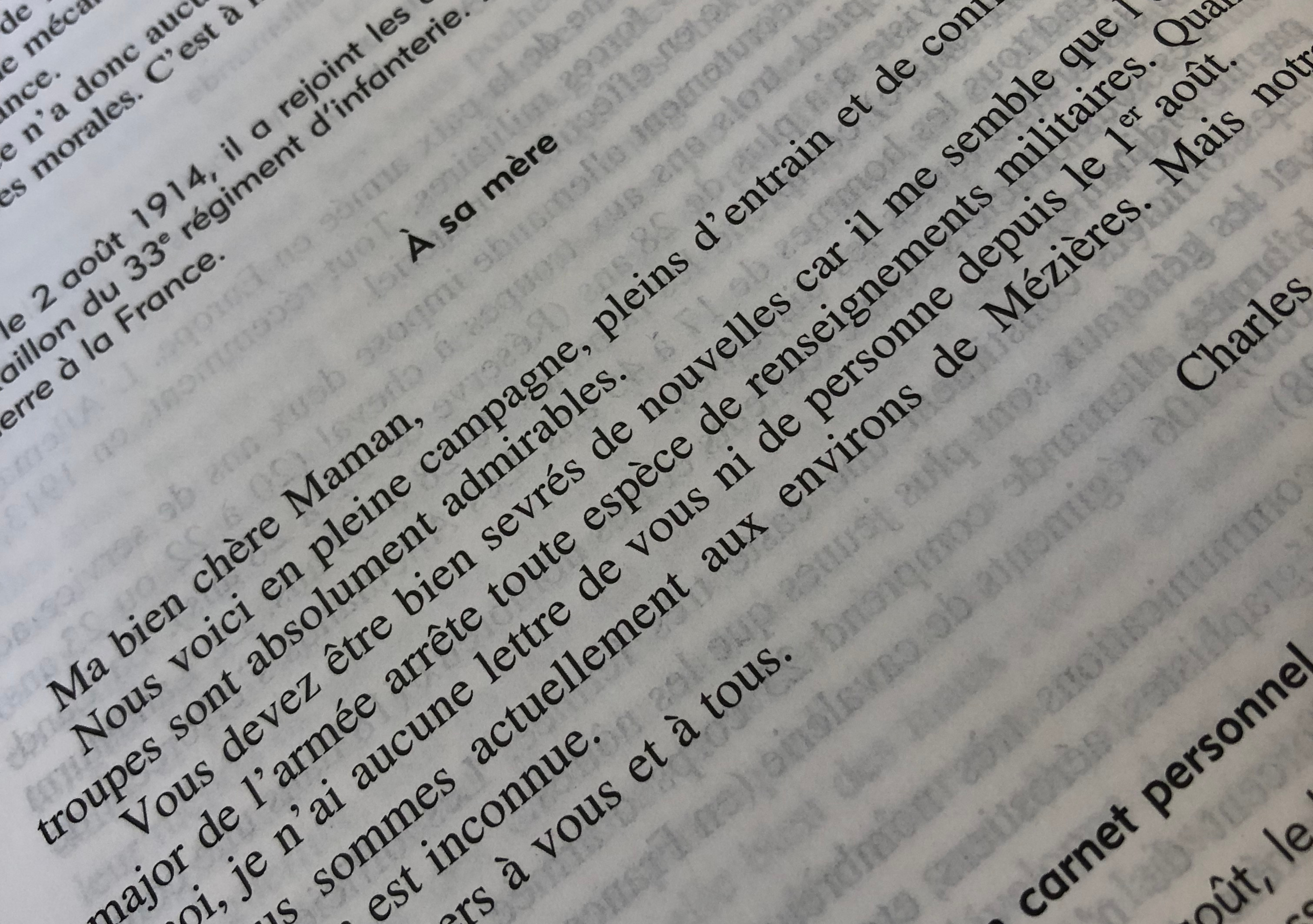

Les documents 2 et 3 se font écho et permettent de continuer à travailler la compétence Comprendre un document. Celle consistant à Raisonner, exercer un esprit critique, est également mise en œuvre.

L’objectif est de faire comprendre le décalage entre l’état d’esprit des soldats partant à la guerre sans avoir conscience de ce qui les attend et la réalité de la violence des premières attaques.

Sur le document 2, l’enseignant demande soit de relever le passage qui prouve la résolution à combattre des soldats, soit d’expliquer dans quel état d’esprit ces derniers se trouvent en partant à la guerre dans les premiers jours d’août 1914.

Sur le document 3, une description ordonnée et rigoureuse permet d’identifier les différents personnages de l’illustration, mais aussi leurs positionnements, leurs attitudes, leurs équipements. Constatant l’hécatombe dépeinte par l’illustration, les élèves sont invités à exercer aussi un esprit critique soulignant l’absurdité des offensives des premiers mois de la guerre.

Il est possible d’aller encore plus loin dans la critique du document en s’interrogeant sur le moment de sa réalisation. L’auteur a-t-il réellement pu dessiner simultanément à l’attaque, sous les balles allemandes ? Ou bien s’agit-il d’une œuvre recomposée a posteriori, issue des souvenirs de son auteur ? D’ailleurs, ce dernier était-il présent ?

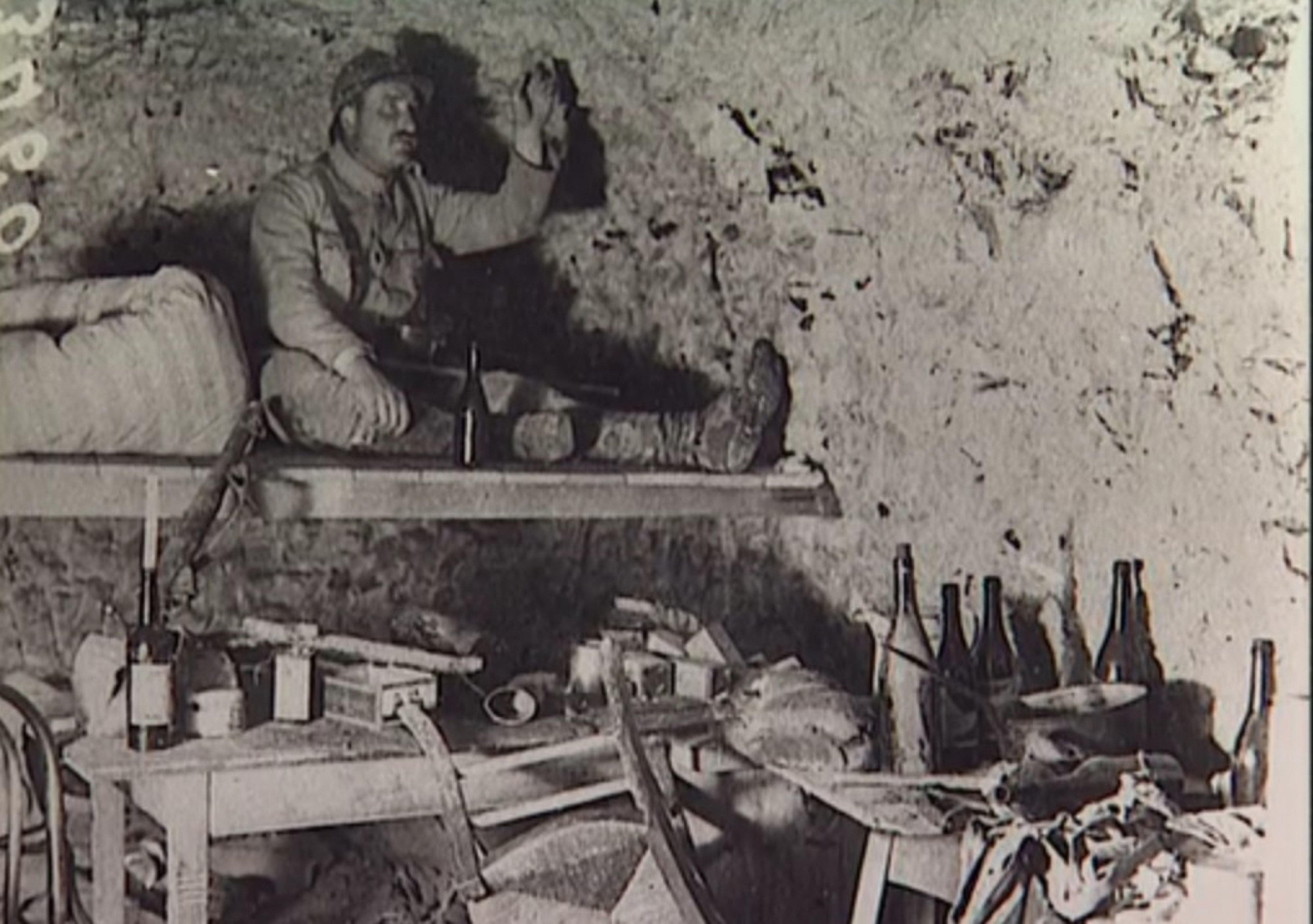

Afin de faire prendre conscience du quotidien des combattants de la Grande Guerre et des traumatismes qu’elle a causés, la troisième séance est consacrée à l’exploitation du document 4. Les activités se fondent sur les compétences « Extraire des informations pertinentes, les classer et les hiérarchiser ».

Un premier visionnage du film mène à repérer très simplement dans le temps et l’espace la bataille de Verdun et à relever combien d’hommes y furent tués ou blessés.

Lors d’un second visionnage, les élèves sont invités à classer les informations livrées par le film. Il est alors demandé de trier à l’intérieur d’un tableau, en quatre colonnes, quels sont les éléments naturels hostiles, en quoi la nourriture rend le quotidien encore plus désagréable, quels insectes ou animaux pouvaient être présents, et surtout quels aspects des combats sont marquants, voire sordides et donc traumatisants pour les contemporains.

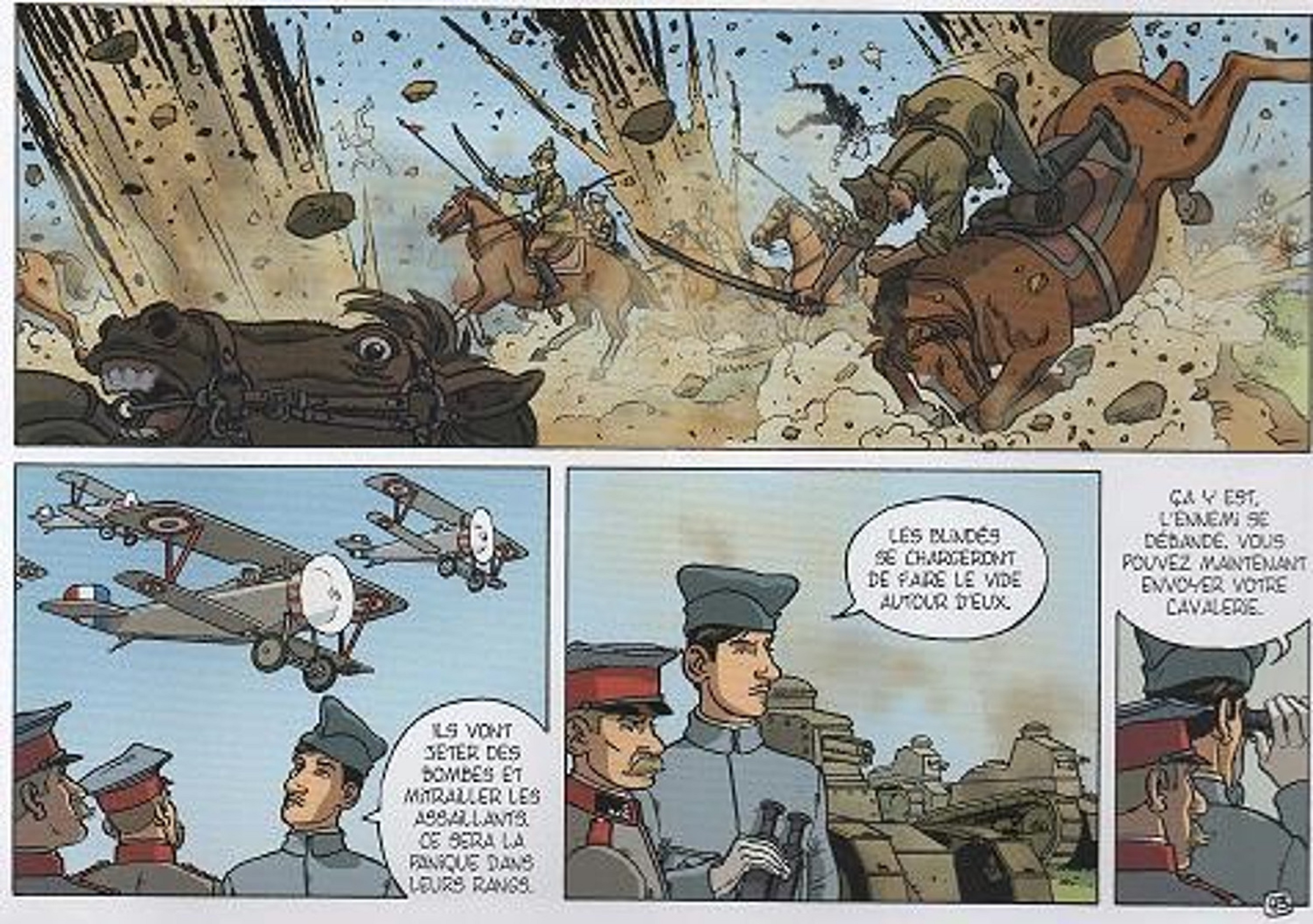

Le document 5 permet de comprendre la situation internationale d’après-guerre. Dans cette optique, les compétences Extraire des informations pertinentes / Comprendre le sens général d’un document / S’informer dans le monde du numérique sont mises en oeuvre. Cette quatrième séance se tient donc aussi en salle pupitre.

Les élèves cherchent d’abord sur internet quel jour précis la Première Guerre mondiale prend fin et quel nom est donné à l’arrêt des combats.

L’enseignant précise que les événements relatés par la bande dessinée datent de 1920. Puis après avoir indiqué dans quelle bulle trouver la réponse, le professeur demande aux élèves de prélever comment est surnommée l’armée russe à ce moment là.

Un moteur de recherches permet ensuite de trouver comment s’appellent les personnages qui prennent le pouvoir en Russie en octobre 1917.

A la lecture du deuxième phylactère, et en s’appuyant sur une « carte de l’Europe en 1919 » recherchée sur internet, les élèves expliquent pourquoi des soldats français sont en mission en Pologne en 1920. Que craignent-ils ?

L’enseignant cherche aussi à montrer comment la guerre 14-18 a fait évoluer les façons de combattre :

quelle armée possède un armement plus traditionnel (et quel est-il ?), datant de 1914 ? au contraire, quelle armée possède un armement plus moderne (et quelles sont ces armes ?) ?

Enfin, la comparaison de deux cartes d’Europe (l’une en 1914, l’autre en 1919) trouvées sur internet procure des éléments d’explication quant à la pensée de De Gaulle dans la dernière bulle. De plus, on demande aux élèves de décrire les changements territoriaux que l’après-guerre engendre en Europe : quelles puissances se sont effondrées ? Quels nouveaux Etats sont apparus ?

La cinquième séance, consacrée à la synthèse générale des quatre précédentes, est bâtie autour des compétences « Pratiquer différents langages en histoire et en géographie / Mutualiser ».

Ressources complémentaires :

Bibliographie

Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 1914-1918, Paris, Editions du centenaire, 2013.

Jean Jacques Becker, La Première Guerre mondiale, Paris, Belin, 2003.

Serge Berstein, Pierre Milza, Histoire du XXe siècle, t.1, Paris, Hatier, 2017.

Frédéric Guelton, « Le capitaine de Gaulle et la Pologne (1919-1921) », in Fondation Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, la jeunesse et la guerre 1890-1920, Paris, Plon, 2001.

Jean-Pierre Guénot, Yves Laplume (dir.), Lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Anthologie, 2013.

Gerd Krumeich, Antoine Prost, Verdun 1916, Paris, Tallandier, 2015.

Jean Lacouture, De Gaulle, t.1 le rebelle (1890-1944), Paris, Seuil, 2010 [1984].

Jean Yves Le Naour, 1914, la grande illusion, Paris, Perrin, 2012.

Jean Yves Le Naour et Claude Plumail, Charles de Gaulle, tome 1 : 1916 – 1921, Charnay-lès- Mâcon, éditions Bamboo, 2015.

Frédérique Neau-Dufour, La Première Guerre de Charles de Gaulle : 1914-1918, Paris, Tallandier, 2013.

Gabella, Regnault, Malatini, Neau-Dufour, De Gaulle, Tome 1, Paris, Editions Glénat, 2020.

Filmographie

Charles avant de Gaulle, Jacques Dubuisson, Paris, les Films d’Ici, 2014.

DVD La Première Guerre mondiale, @ SCEREN-CNDP, 2008.

Sitographie

http://www.charles-de-gaulle.org/lhomme/ouvrages/

https://www.genedinant.be/site/histoire-du-pont-de-dinant-2eme-partie-de-1866-a-nos-jours

Pour avoir un aperçu de l’évolution des uniformes français pendant la Grande Guerre :